目次

中途採用が難しいと感じる要因としては、次の9つの理由が根底にあるためと考えられます。

なおこれらの要因は、複数の項目が絡み合っていることも珍しくありません。各理由に対する背景や理解を深めることで、自社の中途採用が難航する理由をひも解くヒントが見えてくるでしょう。

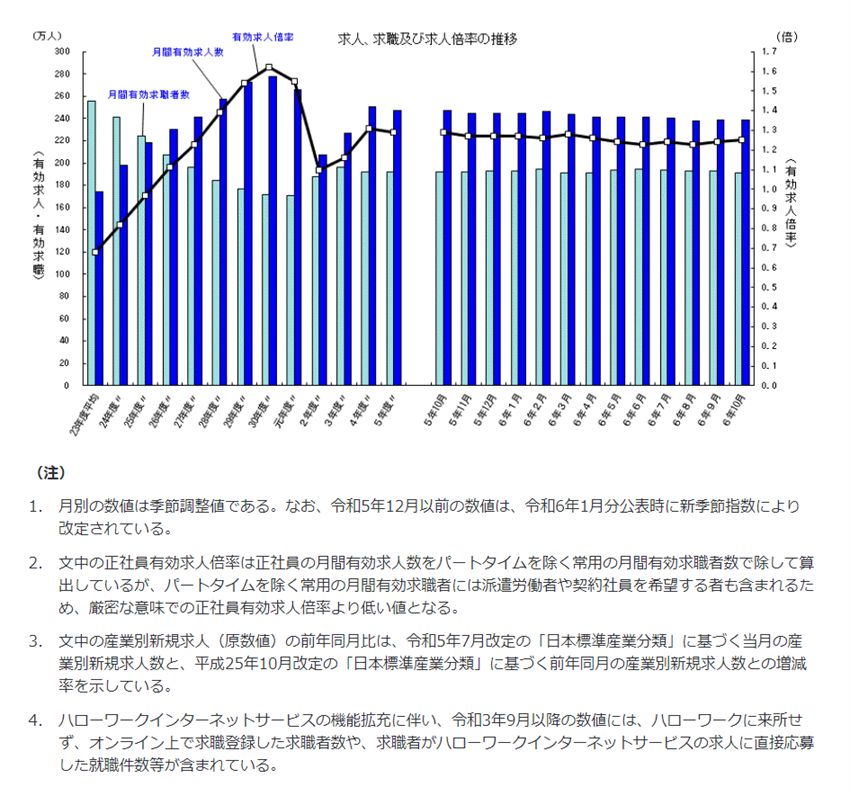

中途採用が難しいと感じる背景には、有効求人倍率が高い倍率で推移していることが挙げられます。令和6年10月に発表された有効求人倍率(令和6年10月時点)は1.25倍となっており、求職者数に対し求人数が多い市場状況であることが読み取れます。

引用:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和6年10月分)について』

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45900.html

求職者数よりも企業が公開する求人数が多い需要過多の状態にある市場状況下においては、必然的に採用が難しいと感じられるでしょう。

スキルや経験、人柄など様々な観点からの見極めが必要とされる点も中途採用が難しいと感じる理由の1つです。

特に、応募者が以前の職場で培った経験やスキルが新しい職場の文化や業務に適応できるかどうかは、面接や履歴書だけでは判断し難いでしょう。また、中途採用の場合、即戦力として期待されるケースが多いため、技術的なスキルだけでなくコミュニケーション能力やチームワークのスキルも重視される傾向があります。

しかし採用担当者は短い選考期間の中で応募者が持つ多様なスキルを総合的に評価し、組織に対する適合性を見極めなければなりません。このように短期間で精度の高い見極めが必要になることも中途採用が難しいと感じる一因になっていると言えるでしょう。

求職者のキャリア観や仕事への考え方が多様化している点も中途採用が難しいと感じる理由の1つです。

株式会社リクルートキャリアが実施した『若手の中途採用・転職意識の動向』によると、20 代の転職理由を問う設問においては、「精神的なゆとりを求めて(35.0%)」が最多となりました。

引用:株式会社リクルートキャリア『若手の中途採用・転職意識の動向』

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/20200219_03.pdf

また同調査内の転職先への入社の決め手で最も重視したことを問う設問では、「やりたい仕事ができる(21.1%)」が最多となりました。

引用:株式会社リクルートキャリア『若手の中途採用・転職意識の動向』

https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruitcareer/news/20200219_03.pdf

かつては昇進や受け取れる給料額、安定的な雇用などが入社の決め手の主な理由して見られましたが、20代求職者のキャリアへの考え方や選択肢のパターンが変化していることが考えられます。キャリアや仕事を自分の理想の人生を叶える手段に位置づける人材が増えており、個々の観点に合わせたコミュニケーションや要件提示も求められつつあります。このように一律的な施策や条件では採用を実現できない実情も中途採用の難易度を高める背景にあると考えられるでしょう

急速なテクノロジー技術の発展により、社会の産業構造が変革した結果、労働需要に変化が起きていることも中途採用が難しいと言われる理由の一つです。

経済産業省が実施した調査によると、AIやロボットなどのデジタル技術普及により「問題発見力」や「的確な予測」等が求められるエンジニアのような職種の需要が増える一方で、事務・販売従事者といったAIやロボットで代替しやすい職種の労働需要は大きく減ると試算されています。

引用:経済産業省『未来人材ビジョン』

https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf

社会の産業構造の変化により、自社にはない新しい技術やノウハウを持つ人材の雇用が求められるケースも増えてくると考えられます。今まで自社で採用していなかった職種の採用に踏み切る企業においては、採用ノウハウがないことから採用の難易度が高いと感じてしまうでしょう。

またこれまでコンスタントにIT系エンジニア職など需要が高い職種を採用できていた企業も他の企業が中途採用に注力することから需要過多となり採用が難しくなったと感じるかもしれません。

さらに、採用競合となる企業に変化が生じることも予想されます。より広い視野や新たな視座を持った調査の実施も必要になってくるでしょう。

物価の上昇や人手不足を背景に賃上げの機運が高まっているのも、中途採用の難易度を高める理由になっています。

厚生労働省が「賃金引上げ等の実態に関する調査(2023年)」の結果によると、1人平均賃金を引き上げた・引き上げると回答した企業の割合は89.1%となり、前年を3.4ポイント上回る結果となりました。また、本結果は、データを取り始めた1999年以降、3番目に高い割合になっています。

引用:厚生労働省『賃金の改定の実施状況』

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/23/dl/01.pdf

企業の賃上げの動きは、採用競合間での給与水準に格差を生むことにもなるでしょう。賃上げの有無が採用活動に大きな影響を及ぼすことも十分に考えられ、賃上げに踏み切れない企業は採用活動に苦戦を強いられることになるでしょう。

生産年齢人口が減少していることも中途採用の難易度が高まる主要な理由の1つです。

厚生労働省の『令和6年版 厚生労働白書』によると、生産年齢人口は1990年代をピークに以降は下降傾向になっていることがわかります。2020年は12,615万人だった総人口も2070年は8,700万人まで減少する見込みとされています。

引用:厚生労働省『令和6年 厚生労働白書』

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/23-2/dl/01.pdf

中途採用に力を入れる企業が増えていることも需要過多を生み出し、中途採用の難易度を高めていると言えるでしょう。

リクルートワークス研究所が実施した『中途採用実態調査(2023年度上半期実績、2024年度見通し 正規社員)』では、2024年度中途採用の見通しについて、「増える(22.4%)」と回答した企業が「減る(4.0%)」と回答した企業を上回りました。2023年度の見通しと比較すると2.4ポイント増加しており、中途採用を強化する傾向が見られます。

引用:リクルートワークス研究所『中途採用実態調査(2023年度上半期実績、2024年度見通し 正規社員)』

https://www.works-i.com/surveys/item/240118_midcareer.pdf

採用を増やす企業が増えたことから、より一層売り手市場に拍車がかかり、採用が難しくなっていると考えられるでしょう。

中途採用が難しい理由として、採用手法の多様化も挙げられます。

求人を公開して終わりという活動では、求める人材の獲得は困難となりつつあります。多様な手法の中から自社の特徴や採用課題、採用ターゲットにマッチする手法を見極めると共に、手法の長所を生かした適切な運用も必須です。また1つの手法にこだわらず様々な手法を同時に並行しながら採用活動を推進していく取り組みも不可欠になりつつあります。

適した手法の見極めや手法に合わせた適切な運用など、幅広い採用知識が求められることも採用担当者が中途採用を難しいと感じる要因になっていると推察できるでしょう。

下記は中途採用の採用手法を紹介した記事です。

手法の種類や選び方のポイントなどを紹介しているため、参考にしてみてください。

中途採用は、即戦力となる人材の採用が主になるため、特定の人材に需要が集中する傾向があります。需要が集中するほど、企業間での競争が激化し、専門的なスキルを持つプロフェッショナルを巡る争奪戦が白熱化します。また希少性の高い人材ほど、自社の事業の発展に貢献する可能性が高く、採用の緊急度が高くなることも珍しくありません。

特定の人材に需要が集中しやすい中途採用は、採用難易度が高まる上に事業計画における緊急性も高いことから、多くのリソースが割かれてしまいます。結果的に採用担当者に疲弊をもたらす懸念も考えられるでしょう。

中途採用が難しいと感じる例としては、次の3つが挙げられます。

適切でない採用プロセスにおける中途採用の例として、企業が候補者のスキルセットや経験を適切に評価せず、必要な能力を持たない人物を採用してしまうケースが挙げられます。採用プロセスにおいて十分なスキルチェックや経験の検証を行わないことや企業のニーズと候補者の能力がマッチしていないことに起因します。

結果として、組織にフィットしない人材が採用され、パフォーマンスの低下やチーム内の摩擦、早期退職などの問題が発生する可能性があります。

なお、転職エージェントによっては転職市場や候補者の最新の動きを踏まえた最適な採用プロセスの提案などにも取り組んでいるケースもあります。採用プロセスに課題を感じている採用担当者は、外部サービスを活用し、自社の採用プロセスの最適化を図ることをおすすめします。

新しく入社する社員が早期に組織に馴染んで力を発揮できるようにするための企業の取り組み(オンボーディング)が不足していると、多くの場合、業務に適応できず、早期退職してしまうケースが見られます。オンボーディングの不足は、新しく入社する社員が企業文化やチームにスムーズに組み込まれるチャンスを奪い、彼らが自分の役割や責任に対する不安や混乱を感じる原因となります。これは、従業員のモチベーション低下を招き、生産性の低下やコミュニケーション問題を引き起こすことにつながります。

※オンボーディングに関しては、以下の記事をご参照ください。

企業文化と新規採用者とのミスマッチは、中途採用において頻繁に見られます。新しく入社する社員がチームにスムーズに溶け込めず、組織全体のパフォーマンスやチームワークに悪影響を及ぼす可能性があります。たとえば、企業の価値観やワークスタイルに馴染めず、コミュニケーションの障壁や摩擦が生じることがあります。これは、採用プロセスにおいて企業文化やチームの特性を十分に理解し、それに合った候補者を選定できなかった結果とも考えられるでしょう。

中途採用が難しいと思う時の原因を特定する方法として、次の3つの方法が挙げられます。

中途採用は企業の成長に欠かせない要素であり、適切な人材の確保は自社の事業成長に直結します。しかし、多くの企業がこの課題に直面していることも事実です。中途採用を実現させるには、今までの採用を振り返ってうまくいかなかった原因を振り返り、その根本的な解決を目指すことが求められます。ここからは、上記で紹介した3つの方法について解説していきます。

まず中途採用のプロセス全体で収集可能なデータを把握し、それをもとに各ステージでの候補者の動きやフローを詳細に分析します。たとえば、応募者の数、採用までの時間、そして採用後の定着率など、多岐にわたるデータを収集し、それぞれのポイントでどのような傾向が見られるのかを把握します。

次に、収集したデータをもとに、どの段階で候補者が減っているのか、また、どのポジションや部門で失敗が多いのかを特定します。これには、具体的な数値だけでなく、候補者が脱落する理由も含めて分析を深め、その背後にある要因を探ります。

そして、データから見えてくるパターンや問題点に対して、具体的な改善策を検討し実施します。これは、採用プロセスの各ステージでのコミュニケーションの方法や、求めるスキルと職務内容のミスマッチ、オファーまでのスピード感など、多くの要素を見直すことが含まれます。

最後に、実施した改善策の効果を再度データで確認し、フィードバックループを作成します。これにより、継続的な改善と、同様の失敗を未来に繰り返さないためのロードマップを描くことができます。この一連のプロセスを通じて、中途採用における失敗の原因を的確に特定し、その解決策を見つけ出すことが可能となります。

中途採用の失敗原因を特定する手法には、面接担当者や人事担当者からの直接的なフィードバックの収集、そして、オンライン企業評価の分析といった間接的なフィードバックの収集が含まれます。これらのフィードバックを効果的にカテゴリー別にまとめて分析し、どの部分で問題が発生しているのかを特定することが重要です。

たとえば、退職理由、オンボーディングの問題、または給与・福利厚生に関するフィードバックなど、具体的なカテゴリーを設定し、それぞれに対して改善策を考案し実施することで、中途採用の実現率を向上させることが可能となるでしょう。また、フィードバックの収集と分析を定期的に行い、改善策の効果をモニタリングすることで、持続可能な中途採用戦略を構築することができるようになります。

このアプローチでは、企業が中途採用の各ステップを精密にマッピングし、プロセス内で可能性のあるボトルネックや遅延を引き起こすポイントを特定します。

具体的には、まずプロセスマッピングを通じて、応募からオンボーディングまでの各フェーズを詳細に理解し、それぞれのステップで何が行われ、どのような課題が存在するのかを把握します。

次に、ボトルネックの特定を行い、なぜそれが起きているのかを明らかにします。

そして、各ステップでの最善の方法を調査し、現行のプロセスにどのように適用できるかを検討します。

最後に、改善策を実施し、その効果を定期的に評価します。この評価をもとに、プロセスをさらに調整し、継続的な改善を目指します。これらの方法を通じて、企業は採用プロセスの効率化を図り、中途採用の実現確率を高られる可能性があります。

「中途採用が難しい」から脱却するには、次の4つのアクションに注目してみましょう。

中途採用活動の有効性を高めるためには、まず採用活動の基盤となる採用計画の見直しから始めてみましょう。

採用計画を見直す際は、前年度の活動実態を振り返り、良かった点や改善点を洗い出すことが大切です。また採用競合や市場をサーチし、今のターゲットに対する求人の打ち出しや募集要項が適切か見直してみましょう。

下記は、採用計画を見直すフローの一例です。

たとえば、前回の採用活動で選考辞退が多発した場合、選考フローが長いもしくは次のステップへの迅速な案内ができていないなどの可能性が推察されます。また母集団形成に難航した場合、採用手法や媒体がミスマッチだった可能性が考えられるでしょう。

前回の採用で良かった点は継続し、課題視される点においては1つずつ改善を図りましょう。

業務の効率化を図ることでも、中途採用を難しいと感じることからの脱却を目指すことができるでしょう。

中途採用の難易度を高める要因に業務の肥大化が挙げられます。業務が肥大化すると、採用担当者はコア業務に専念できなくなり、戦略的な採用活動から遠のいてしまいます。結果的に採用が難しいと感じられるようにもなってしまうでしょう。

採用業務や工程を見直し、余分な工数を削減に努め、業務のスリム化を図ってみてください。採用業務や工程を見直す際は、1つひとつの業務を書き出し、各業務の必要性を見直してみましょう。不要と思われる工程や効果の見込めない手法は削減に努めましょう。またRPAやAI、新しいツールなどを導入し、業務の効率化を図るのも方法の1つです。

業務の効率化を図ることができれば、採用担当者は採用計画の立案や応募者とのコミュニケーションなど、より採用活動の核となる業務に注力できるようになります。業務の効率化を図る前と比較して中途採用を円滑に推進できるようにもなるでしょう。

外部サービスを活用するのも1つの方法です。

中途採用が難しいと感じる理由は様々ですが、いずれもノウハウ不足や人手不足といった要因が根底にあると考えられます。ノウハウ不足や人手不足を解消するために採用代行や採用コンサルタントなど外部サービスの利用を検討してみましょう。ノウハウ不足や人手不足が解消され、中途採用の難易度低減につながる、中途採用において目に見えた成果を創出できるなどの改善を実現できるかもしれません。

なお外部サービスを利用する際は、まず自社の採用課題を洗い出しましょう。その上で予算を決め、課題と予算に見合った外部サービスを選定します。

ノウハウ不足や人手不足を解消するための手段として活用できる外部サービスには、次のようなものがあります。

採用ブランディングの強化に努めることも、中途採用を成功に導く方法の一つでしょう。

売り手市場が続く中途採用市場においては、求職者が入社したいと思えるような動機づけや応募に向けて興味を喚起するための取り組みが不可欠です。採用ブランディングを通じて動機づけとなる材料を提供しておけば、入社意欲を醸成してくれたり、興味喚起につながったりすることもあるでしょう。

採用ブランディングの方法としては、SNSを通じた情報発信やミートアップの実施、採用サイトの作成などが挙げられます。詳しくは、下記記事でも紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

アドバイザー

組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント

粟野 友樹(あわの ともき)氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。