目次

採用活動とは、企業が自社の経営計画やビジョン、事業目的などを達成するために、必要なスキルや経験を持つ人材を採用する活動全般を指します。

新しい人材の採用により、企業に新たな文化や知識、スキルをもたらして組織を活性化したい、技術やノウハウなどを継承したいというケースや、退職などで減少した人員を補い会社の規模を維持するケースなどでも、採用活動が行われます。

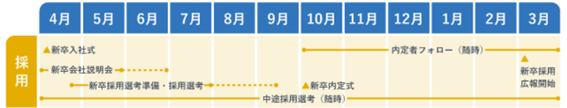

一般的な採用活動のスケジュールについて、中途、新卒に分けてご説明します。

作図:編集部

新卒採用とは異なり、中途採用は通年採用が一般的です。したがって、新たな人材戦略が確定したタイミングや欠員が出て手薄になったタイミングなど、採用ニーズが顕在化したときに採用活動を行うケースが多いようです。

ただ、求職者による転職活動が活発になる時期に合わせて、中途採用を行おうと考える企業もあるようです。

一般的に、賞与支給後の7~8月と1~3月は退職者が増え、転職活動が活発になると言われています。下期の始まりに当たる10月、または年度初めの4月までに転職を決め、節目のタイミングで入社したいと考える人も多いようです。その時期に採用活動を活発化させ、応募者を増やしたいと考える企業は少なくないようです。

新卒採用は、学校を卒業予定の学生に対し採用活動を行うもので、毎年決まった時期に一括採用が行われるケースが一般的です。

学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境を作るために、政府が提示するスケジュールに従って採用活動を進めます。

ここでは中途採用活動の進め方について、一般的な流れをご紹介します。

まずは採用人材の要件を明らかにして、採用戦略を立てましょう。

経営方針や事業計画を明らかにした上で、どの部署にどのような人材がどれぐらい必要かを洗い出していきます。

洗い出しが完了したら、採用したい人材の要件を具体化していきましょう。経験やスキルだけでなく、人物タイプや素養などについても明確化します。

その際、要件が抽象的だと、採用担当者の中で共通認識が持てずマッチング精度が下がる可能性があるため、自社の魅力や強みにフィットする人材像を具体的に定義しておきましょう。具体的なペルソナを設定するのも有効です。

業務量やコスト、財務面などを考慮し、必要な採用人数を算出したら、具体的な採用計画を立てましょう。採用難易度を勘案しながら、スケジュールを立てることが大切です。候補者の雇用形態などを明確にしておくことも重要です。

募集職種やポジションに合った採用手法を用いて、求人募集を行いましょう。

採用手法には、転職エージェントの活用や転職サイト、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用などさまざまなものがあります。求める人材像やターゲットの状況などによって使い分けることを検討しましょう。

応募があった求職者に対し、書類選考や面接などで採用選考を行います。

面接は仕事やキャリアに関するお互いの考えを確認する場でもあります。マッチング精度を高めるためにも、応募者の目線に立って必要な情報提供を行い、相互理解を深めることが大切です。

内定が決まったら、早めに結果を伝えましょう。

複数企業から内定を得ているケースも考えられるため、内定者に自社を選択してもらえるよう、フォローアップを行えるとよいでしょう 。必要に応じてさらに詳しい情報提供を行ったり内定部署の社員との交流の場を設けたりして、不安点を解消することが大切です。入社後のフォローアップも重要です。

入社後に、事前のイメージと現実とのギャップを感じる人は少なくありません。ギャップがなかなか解消されないと、早期離職につながりかねないため、特に入社して間もない時期は配属先任せにせず、採用担当者が寄り添いフォローすることが大切です。

詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

計画通りの採用を実現するための、採用活動のポイントを3点ご紹介します。

採用する際の基準をあらかじめ明確にしておくことで、その後の採用活動の精度が上がり、求める人材要件を満たした応募者が集まりやすくなると考えられます。

自社の経営計画やビジョン、現場からのヒアリングなどを基に必要な経験・スキルを洗い出した上で、職場にマッチする人物タイプを合わせ、MUST・WANTなど優先順位をつけていくと良いでしょう。

その際、例えば「コミュニケーション力が高い」などという抽象的な表現にしてしまうと、採用担当者によって解釈が異なる可能性があります。できるだけ具体的な言葉に落とし込み、目線を合わせると良いでしょう。

求人票では、自社の強み・魅力を求職者にわかりやすく伝えることが大切です。採用ターゲットが求める情報を想定し、求人票に盛り込むことで、ターゲットの目に留まりやすくなるでしょう。

会社の特徴や、組織・風土、仕事内容やその魅力などに分けて 、それぞれの魅力を言語化すると良いでしょう。

転職市場や需給バランスは、常に変化しています。募集職種などに合わせて、採用プロセスは定期的に見直しましょう。

求めるスキル、採用人数などを含めた採用難易度、採用コストや人事のマンパワーの有無、労働市場の変化を含めて、その都度総合的に判断することが大切です。

近年の採用活動のトレンドについてご紹介します。自社の採用活動に、新たに取り入れてみるのも一つの方法です。

自社のSNSを利用した採用手法を「ソーシャルリクルーティング」と言います。

自社の魅力や最新情報などを発信し、自社のファンを作れるため、新たな採用手法として注目し、活用する企業が増えています。

SNSのメッセージ機能などを使って、ターゲットとなる人材に企業側から直接コンタクトを取れるのもメリットの一つです。ターゲット人材と気軽にコミュニケーションを取り、相互理解を深めたい場合に有効とされています。

交流会形式で参加者を募り、相互理解を深める「ミートアップ採用」も、最近注目されている採用活動方法です。

参加者とフランクにコミュニケーションが取れ、参加者同士のコミュニティも作れることから、自社のファンを増やせて母集団を形成しやすくなるというメリットがあります。

セミナーや勉強会形式のミートアップもあり、特にエンジニア採用などで活用されているようです。

近年では、人的資本情報開示が求職者の選考に影響を与えると注目されています。株式会社リクルート(現・株式会社インディードリクルートパートナーズ)の「企業情報の開示と組織の在り方に関する調査 2024」(※)によると、「就職・転職活動の際、企業側の充実した人的資本の情報開示により、選考参加優先度が向上する」と回答した求職者は44.5%に上っています。

具体的には、従業員エンゲージメント情報(48.0%)、育成方針の情報(45.3%)、給与に関する具体的な情報(69.3%)、従業員の会社評価情報(48.8%)などの開示により、選考参加優先度が上がるとの結果になっており、これらの人的資本情報を開示することが採用活動に好影響を与えると考えられます。

採用選考の前に、求職者と企業が相互理解を深め「互いにマッチするかどうか」を確認し合う場として、「カジュアル面談」を設ける企業が増えているようです。

人材獲得競争の激化に伴い、選考を伴わないカジュアル面談でできるだけ多くの求職者と接点を持ち、自社理解を深めてもらいたいとの意図が背景にあります。採用選考前に相互理解が深まり、ミスマッチが軽減できるメリットもあります。

あくまで選考ではないため、応募書類の提出は求めない、志望動機を聞かない、合否判断はしないなどのポイントを意識することが重要です。

アドバイザー

組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント

粟野 友樹(あわの ともき)氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。