会社を休職している間に転職活動を始めようと検討する人の中には、「休職中であることが応募先の会社に知られたら選考に不利になるのではないか?」「知られると、どのような結果を招くのか」「現職の会社に知られた場合はどうなる?」「そもそも休職中に転職活動をすることに問題はないのか」といった疑問や不安を抱いている人もいるのではないでしょうか。

社会保険労務士の岡佳伸氏、組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタントの粟野友樹氏に、休職中の転職活動における注意点について解説いただきました。

目次

休職中に転職活動しても違法ではない

職業選択の自由は、日本国憲法において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」として認められています(日本国憲法 第22条1項 出典:e-Gov法令検索「日本国憲法(昭和二十一年憲法)」)。したがって、休職中の転職活動は違法ではありません。

ただし、休職はあくまでも復職することを目的としているため、休職中の転職活動には後述するようなさまざまな齟齬が生じる可能性があります。また、体調に不安がある場合は、体調の回復を優先することをおすすめします。

休職中に転職活動していることが知られるケース

応募書類に休職中であることを記載していない場合、どのようなタイミングで休職中の転職活動であることを知られてしまうのか、各ケースについて解説します。

応募先企業に知られるケース

まずは、応募先の企業に知られてしまうケースについて把握しましょう。

面接の受け答えで知られる

応募書類に休職中である旨を記載していない場合、面接の場で休職について確認されることは基本的にないかもしれませんが、現職の勤務状況や仕事の状況、職場の人間関係などについて質問された場合、あやふやな受け答えをしてしまうと不審を抱かれるケースが考えられます。

なお、リクルートエージェントでは、休職期間も経歴の一部として考えているため、記載いただくようご案内しております。

内定直前の書類提出で知られる

最終面接の選考に通過後、最終的な内定の前に、源泉徴収票や、直近3カ月の給与明細の提出を求められるケースがあります。年収の金額を設定する際の参考とすることが目的ですが、源泉徴収票や給与明細に記された収入が極端に少なければ、疑念を持たれるかもしれません。

休職中は、業務が免除される代わりに賃金が支払われない場合もあるため、収入が少ない理由が休職であることが明らかになれば、内定前の段階で採用が見送られる可能性も考えられます。

リファレンスチェックで知られる

求人企業の中には、応募者に内定を出す前のタイミングで、その応募者が以前勤務していた会社の同僚や上司などに過去のキャリアや仕事ぶりなどを確認する「リファレンスチェック(前歴照会)」をする企業もあります。

源泉徴収票を提出して知られる

年の途中で転職した場合、入社後の最初の年末に転職先企業から年末調整のために前職の源泉徴収票の提出を求められます。年間の給与総額などが記載されるため、長期間休職したことなどによって甚だしく収入が少ない場合は、休職していたのかと思われる可能性があります。

住民税の納税額で知られる

住民税は、一般的に企業が従業員の給与から天引きして納める方式(特別徴収)となっています。前年の所得が課税対象となることから、「前年に長期間休職したことにより納税額が甚だしく少ない」という場合は、転職先の企業から休職を疑われる可能性があるでしょう。

傷病手当金の申請で知られる

「傷病手当金」とは、業務外の病気やケガが理由で働けないときに健康保険から支給される給付金を指し、同じ病気(同一疾病)による支給期間は、最初の支給日から通算で1年6カ月以内と定められています。

そのため、転職先で病気が再発・悪化したことによって再申請をする場合、企業の手続き担当者が対象者の了承のもとに受給条件の確認を行うケースがあり、受給歴の照会によって休職が発覚する可能性があるでしょう。また、社内申請をする時点で、過去の受給情報を記載した書類の提出が必要な企業もあり、(健康保険組合(協会けんぽ)から会社経由で採用の経緯を確認されることや過去の受給歴を健康保険組合(協会けんぽ)から調査(取得接近調査)を受けることがあります)そのタイミングで発覚するケースもあります。

入社時の書類提出で知られる

入社時には、年収の金額を設定する際の参考にするため、本人の了承のもとに雇用保険の離職票(正式名「雇用保険被保険者離職票」)と受給資格者証の提出が求められることがあります。いずれにも離職前の賃金を示す「賃金日額」と「離職理由」が記載されているため、記載内容から休業中の転職活動であったことが発覚する可能性があるでしょう。

現職の会社に知られるケース

休職中に転職活動していることが現職の会社に知られてしまうケースを説明します。

職場の人に話したことで知られる

職場で同僚など親しい人に転職活動の話をしたことで、噂が広がって発覚するケースがあります。特に同業界の競合企業などに転職する場合は、転職先の企業にまで伝わる可能性も想定した方がよいでしょう。

SNSに転職関連の投稿をして知られる

SNSの投稿は、多くの人に見られています。自分が職場の人をフォローしていない場合でも、「この企業に興味がある」「面接を受けた」など、転職に関係する投稿をすると、現職の同僚が偶然見てしまう可能性もあるでしょう。また、転職先企業の人が目にする可能性もあるため、休職中に限らず注意しておきたいものです。

休職中に転職活動をすることのリスク

休職中に転職活動を行うことによって考えられるリスクについて解説します。

体調が悪化する可能性がある

休職中に転職活動を進めることによって、精神面で強いストレスがかかったり、体力面で負荷が高くなったりするなどの影響をもたらす可能性が生じます。自分の体調が悪化すれば、仮に内定を得ることができたとしても、働くこと自体が難しくなってしまうかもしれません。

応募先企業に知られたら内定取り消しになる可能性もある

体調不良や怪我などが理由で休職していたことを隠していた場合、「休職を隠すのは、入社後の業務に支障が出るためではないか」「雇用契約において伝えるべきことを隠すような人は、雇用後も信頼関係が築けない人物ではないか?」と不審を招く可能性があり、採用の判断に影響することもあり得ます。

とりわけ休職理由が業務に重大な支障をきたす場合であって、入社した会社での業務遂行に大幅な支障をきたす場合は(例えば休職理由が起訴休職等であって、刑事罰が確定し、入社後の仕事が宅建物取引士や派遣元責任者等、一定の刑事罰を受けた人が就けない職への採用が予定されているとき)には、内定取り消しや入社後に懲戒解雇を言い渡される事態も考えられます。

現職の会社とトラブルになる可能性もある

そもそも休職とは、留学やボランティアなど、企業に籍を残したまま社外での活動を行いたい場合や、病気や怪我によって意図せず一定の期間働けなくなった場合に利用されることの多い制度です。

休職期間中は、業務が免除される代わりに賃金の支払いがない場合もありますが、復職することを目的としているため、社会保険料の企業負担分は企業が継続して支払う必要があります。加えて、育児休業の場合は、育児休業給付金も支払われます。そのため、本来の目的から逸脱する形で転職活動をすることは、不誠実な印象を与え、道義的な疑問を抱かれてしまいかねない可能性があります。

どうしても休職中に転職活動するなら

休職中の転職活動に伴う齟齬を承知したうえで、どうしても転職活動を行いたいときの注意点を紹介します。

休職中であることを伝える

応募先企業に、休職中であることを隠さずきちんと伝えましょう。選考の途中や内定後に、心身の病気や怪我による休職を隠していたことが判明すると、「雇用契約において伝えるべきことを隠すような人は、雇用後も信頼関係が築けない人物ではないか?」と捉えられる可能性もあります。休職中であるという事実を伝えない場合、採用の判断に影響を及ぼすリスクもあることを理解しておきましょう。

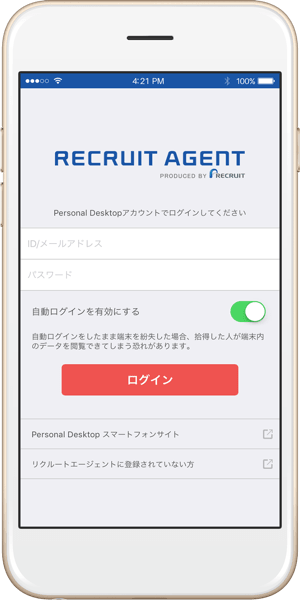

なお、リクルートエージェントでは、利用者の方に、休職中であることを応募書類に記載するように案内しています。

現職に復帰しない理由を明確にする

心身の病気や怪我が休職理由である場合、休職中に転職活動をしていると、応募先企業での面接などの場で「現職への復職ではなく、転職を選択する理由」を問われることが考えられます。その際は、採用担当者や面接担当者に納得してもらえる理由を明確に述べることが大切です。

例えば、「休職期間中に今後のキャリアについてじっくり考えたところ、自身の強みをより活かせる場でキャリアを構築していきたいと考えるようになった」「復職した場合、自身の持つ専門性とは異なる部署での業務につくことが決定しているが、自分のキャリア形成のためには、自分の専門分野でこれまで培ってきた経験やスキルを成長させられる場に移ることを希望している」「休職によって心身の健康状態は回復したが、現職での労働時間などの労働環境は改善されないため、復帰によって再び悪化する可能性を危惧している。中長期的に仕事でパフォーマンスを出すために環境を変える必要があると考えている」など、明確で説得力のある理由を伝えるとよいでしょう。

体調が回復している場合は、業務に支障なく働けることを伝える

心身の病気や怪我が休職理由の場合、体調が回復しているのであれば、応募先企業に現在の健康状態を伝え、転職後も業務に支障なく働ける状態であることを理解してもらうよう努めましょう。その際、定期的な通院など、自律的に健康や体調管理の対策をしていることも伝えるとよいでしょう。

現職の職場の不満を言わない

応募先企業に休職理由を説明する際に現職の職場批判をすると、入社後も同じような状況になった場合、辞めてしまうことを想定されかねません。特に人間関係などのストレス環境は企業を問わずどの職場にもあり得るため、「入社後も同じように業務を遂行できなくなる人材なのかもしれない」と捉えられてしまう可能性があるでしょう。

休職理由を説明する場合は、あくまでも客観的な事実を伝えるだけにとどめ、自分自身で講じられそうな対策も伝えましょう。そうすることによって、企業サイドが「メンターをつける」「人事担当者が定期的にフォローアップする」などの対応を取ってくれるケースもあります。

休職中であることを応募先企業に伝える場合の例文

休職中であることを応募先企業に伝えるための、履歴書や職務経歴書の書き方や面接での伝え方を紹介します。

履歴書や職務経歴書

履歴書や職務経歴書などの応募書類に休職期間を記載する際の記載方法は次の通りです。

_____________

<記載例>

20××年×月~ 休職中

_____________

このとき、休職理由を伝えたい場合には、入社後の就労に支障をきたさない旨も添えておくといいかもしれません。

________________________________________

<記載例>

20××年×月~ 病気療養のため休職中(×月より復職可と主治医に認められています)

________________________________________

病気療養以外では、「留学のために休職中(現在、一時帰国中)」「配偶者の海外駐在に同行するために休職中(×月より帰任予定)」などの記載例が挙げられます。いずれにしても、休職理由と就労復帰が可能な理由をセットで記載するとよいでしょう。

面接

面接の場で休職中であることを伝える際は、応募書類と同様、休職理由と状況の改善によって転職先での就労に支障が生じない旨を述べたうえで、前向きな姿勢をアピールするとよいでしょう。

<例文>

今後の転職活動をスムーズにする休職期間の過ごし方

転職活動をよりスムーズに進めるための休職中の過ごし方について解説します。

休職中に転職準備を進める

休職中は回復を最優先とし、自分の健康管理をしつつ、着手できることに手をつけていきましょう。準備することとしては、自身の経歴の棚卸しや、転職先に求めることの整理、求人情報の収集、気になる企業についての比較・検討などが挙げられます。健康状態によって、自分の考え方や情報の捉え方が変わってくることもあるので、回復している時期に行うことをお勧めします。

自身の今後について考える

心身の病気やケガなどで休職する可能性は誰にでもあるものです。休職中であることにとらわれず、自分の将来についてじっくりと考えることから始めてみてはいかがでしょうか。休職の経験を隠して転職活動をするより、自分に合う働き方や今後のキャリアをしっかりと考え、それを実現できる道を探すことが大事だと考えましょう。

転職エージェントへの相談も検討を

転職エージェントは応募書類の作成や企業選び、面接対策などのサポートをしてくれるため、転職活動をスムーズに進めることが期待できます。面接の日程調整をはじめとする企業とのやりとりもサポートしてもらうことができるため、自分のやるべきことに集中できるでしょう。また、転職エージェントは、過去の実績から企業の事情を理解していることもあり、働き方の実態や社風・企業文化などの情報をもっている可能性もあるため、自分にとって働きやすい環境を選択しやすくなるでしょう。

ディスクリプション

会社を休職している期間に転職活動を始めてよいものかお悩みの方に向け、注意点などについて解説します。|転職エージェントならリクルートエージェント。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

記事更新日:2022年03月31日

記事更新日:2023年10月11日

記事更新日:2025年03月13日 リクルートエージェント編集部