退職することを決めたら、所属企業の上司に退職の意思を伝える必要がありますが、勤務先によっては退職願・退職届・辞表を提出しなければなりません。

本記事では、退職願・退職届のケース別例文や書き方のポイント、退職願・退職届に関するよくある質問と回答などを、社会保険労務士の岡佳伸氏と組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説いただきました。

目次

退職願・退職届・辞表の違いと提出タイミング

ここでは、退職願・退職届・辞表の各書類の違いと、提出タイミングや退職までの流れを解説します。

退職願・退職届・辞表の違い

退職の申し出には、一般的に「退職願」または「退職届」を使用します。「辞表」を提出するのは、企業と雇用関係がない役員か公務員が多い傾向にあります。下記は、それぞれの書類の特徴を比較した表です。

| 退職願 | 退職届 | 辞表 |

| 退職の意思を伝えるために提出 | 退職日が確定した後に提出 | 役員や公務員による提出 |

| 退職意思は口頭でも伝えることができるが、書面で提出することで、退職の意思が固いことを示せる | 退職願が受理され、正式に退職日が確定後、事務手続きのため決定事項の記録として提出 | 社長や取締役などが役を辞する際に提出。また、公務員の場合、「辞表」が「退職届」にあたる |

退職願とは

退職願とは、従業員が会社に対して労働契約の解除希望(退職の意思)を申し出るために提出する書類です。

退職届とは

退職届とは、退職に関する事務手続きを進めるために従業員が会社に提出する、退職日を明記した書類です。退職の希望が会社に承認された後に提出する書類であり、受理された後の撤回は原則できません。

辞表とは

辞表とは、主に経営層や役員などの管理職以上が職務や地位などの役を辞する時、もしくは公務員が職を辞する時に所属団体や組織に提出する書類です。

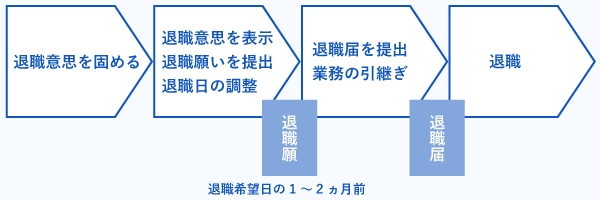

退職願・退職届の提出タイミングと退職までの流れ

多くの企業では、就業規則によって退職希望日の1~2カ月前までに退職を申し出る規定を設けている傾向にあります。また、退職願や退職届は企業所定の書式が設けられていることもあります。手続き方法については、上司や採用担当者に確認してみましょう。

なお、企業によっては「上司を経て人事部や代表取締役が受理する」までを申し出期間とする場合もあります。退職の申し出は事前に必ず就業規則を確認し、余裕を持って行いましょう。

退職願・退職届の例文と書き方のポイント

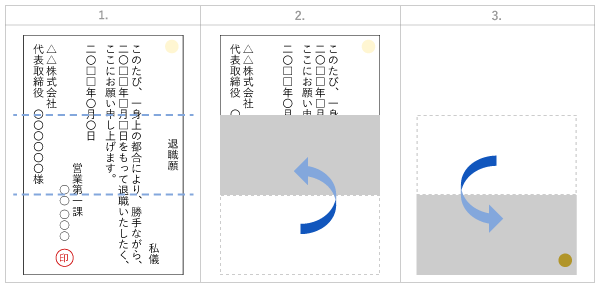

本章では、退職願・退職届の見本例文を紹介するとともに、書き方のポイントについて解説します。

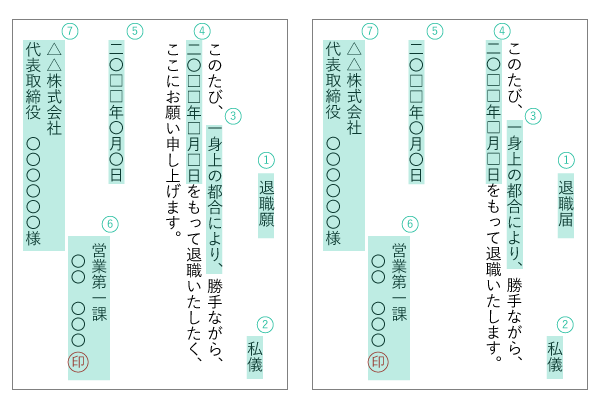

退職願・退職届の見本例文

下記は、退職願・退職届の見本例文です。

退職願・退職届の書き方のポイント

退職願・退職届を書く際に定められた書式やルールはありませんが、ここでは一般的に退職願・退職届に記載されている次の7つの項目について書き方のポイントを解説します。

- タイトル「退職願・退職届」

- 書き出し「私儀(私事)」

- 退職理由

- 退職希望日

- 提出日

- 所属・氏名・捺印

- 宛名

1.タイトル「退職願・退職届」

用途や提出タイミングに合わせて、「退職願」もしくは「退職届」と記載します。

2.書き出し「私儀(私事)」

本文一行目の下部に「わたくしごとではありますが」という意味を表す「私儀(わたくしぎ)」と書きます。

3.退職理由

自己都合による退職の場合、「一身上の都合」と書きます。

会社都合による退職で会社から退職届の提出を求められた場合、「一身上の都合」とせず、「部門縮小のため」「退職勧奨に伴い」など会社都合とわかるように退職の理由を具体的に書くようにしましょう。

4.退職希望日

退職願の場合は、退職希望日を書きます。退職届の場合は、上司と合意した日付を記入します。西暦か元号については、会社の公式書類に使用しているものに合わせるとよいでしょう。

5.提出日

退職願・退職届ともに、提出する日付を記入します。

6.所属・氏名・捺印

宛名より下の位置に正式な所属部署名と氏名を記入し、捺印します。

7.宛名

会社の最高執行責任者の役職名と氏名を、自分の氏名より上方に書きます。敬称は「殿」か「様」のどちらかを選びましょう。

【ケース別】退職願・退職届の例文と書き方のポイント

本章では、退職願・退職届の例文と書き方のポイントを下記ケース別に紹介します。

- 突然辞める場合

- 退職する際に有給休暇を消化する場合

- 定年退職を理由に退職する場合

- 契約期間満了を理由に退職する場合

ケース1:突然辞める場合の退職願・退職届の例文と書き方

会社を突然辞める場合でも、特別な書き方をする必要はありません。

一般的には、先述の見本例文の通りに作成し提出をしますが、会社に迷惑をかけてしまうことに対して申し訳ない気持ちがある場合は、「誠に勝手ながら」などの言葉や感謝の意を示す一文を付け足すと良いでしょう。

【突然辞める場合の退職願の例文】

__________________________________________________

退職願

私儀

この度、一身上の都合により、誠に勝手ながら〇年〇月〇日をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

これまでお世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇部〇〇〇課

〇〇〇〇(氏名)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇殿

__________________________________________________

【突然辞める場合の退職届の例文】

__________________________________________________

退職届

私儀

この度、一身上の都合により〇年〇月〇日をもちまして退職いたします。

これまでお世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。

令和〇年〇月〇〇日

〇〇〇部〇〇〇課

〇〇〇〇(氏名)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇殿

__________________________________________________

ケース2:退職する際に有給休暇を消化する場合の退職願・退職届の例文と書き方

退職する際に有給休暇の消化を希望する際は、その旨を併記しましょう。

その際、下記2点を記載します。

- 有給休暇取得を希望する期間(もしくは日程)

- 取得を希望する有給休暇の日数

なお、退職日の日付は有給休暇消化後の日付を記載します。

退職日の日付が有給休暇取得期間中や有給休暇取得前になっていないか、提出前に確認しましょう。

【退職する際に有給休暇を消化する場合の退職願の例文】

__________________________________________________

退職願

私儀

一身上の都合により、〇年〇月〇日をもちまして退職いたしたく、お願い申し上げます。

また、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日迄の、土日祝を除く○日間の年次有給休暇を申請させていただきたく存じます。何卒、ご了承のほど、宜しくお願いいたします。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇部〇〇〇課

〇〇〇〇(氏名)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇殿

__________________________________________________

【退職する際に有給休暇を消化する場合の退職届の例文】

__________________________________________________

退職届

私儀

この度、一身上の都合により〇年〇月〇日をもちまして退職いたします。

また、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日迄の、土日祝を除く○日間の年次有給休暇を申請させていただきたく存じます。何卒、ご了承のほど、宜しくお願いいたします。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇部〇〇〇課

〇〇〇〇(氏名)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇殿

__________________________________________________

ケース3:定年退職を理由に退職する場合の退職願・退職届の例文と書き方

定年を理由に退職する際は、一般的に自然退職扱いとなるため、原則退職願の提出は不要です。

ただし、事務手続きの兼合いや記録の一環として「定年退職届」の提出を求められる場合があります。定年退職届は、企業側が用意してくれるケースが一般的ですが、自分で作成する際は下記例文を参考に作成しましょう。

【定年退職届の例文】

__________________________________________________

定年退職届

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇殿

〇〇〇部〇〇〇課

〇〇〇〇(氏名)

この度、私は〇年〇月〇日をもちまして、満△歳に達します。つきまして、就業規則第〇条の定めにより、定年退職いたしますため、ここにお届けいたします。

なお、退職後の連絡先は、下記の通りです。

記

住所:東京都~

電話番号:03-XXXX-XXXX

以上

__________________________________________________

ケース4:契約期間満了を理由に退職する場合の退職願・退職届の例文と書き方

契約期間満了を理由に退職する場合、契約満了を迎えると同時に退職することが決まっているため、原則退職願の提出は不要です。退職届に関しても契約期間満了を理由に退職する場合は、通常提出する必要はありません。ただし、就業規則などで退職届の提出が義務付けられている場合は、提出の準備をしておきましょう。

契約期間満了を理由に退職する場合は、自己都合による退職ではない旨がわかるよう、退職理由は「一身上の都合により」ではなく、「契約期間満了により」と記載しましょう。

【契約期間満了を理由に退職する場合の退職届の例文】

__________________________________________________

退職届

私儀

この度、契約期間の満了に伴い、〇年〇月〇日をもちまして退職いたします。

令和〇年〇月〇日

〇〇〇部〇〇〇課

〇〇〇〇(氏名)

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇殿

__________________________________________________

退職願・退職届を書いて提出する上での基本

ここでは、退職願・退職届を書いて提出する際に知っておきたい下記3つの基本について解説します。

- 退職願・退職届の文書の形式

- 退職願・退職届を書く用紙

- 退職願・退職届を提出する封筒

退職願・退職届の文書の形式

退職願・退職届は「縦書き」が一般的ですが、横書きでも必要事項が記載されていれば受理されます。書きやすい書式を選びましょう。直筆で作成する場合は、黒インクのペンを使用しはっきりと記載することをおすすめします。摩擦で消せるボールペンは時間が経過すると消えてしまう可能性があるので、退職願・退職届など重要な書類の作成には、必ず消えない筆記用具を選ぶとよいでしょう。

退職願・退職届を書く用紙

一般的に、B5サイズを使用することが多いようですが、A4サイズを使用する場合もあるようです。パソコンで作成する場合は白い用紙を使いますが、直筆で作成する場合は罫線が引かれた白色の便箋を選ぶと書きやすいでしょう。

退職願・退職届を提出する封筒

退職願・退職届は封筒に入れて提出するのが一般的です。郵便番号の枠が印字されていない白色の封筒が適していますが、郵送用の封筒を使用する場合もあるようです。

封筒に入れる際は、三つ折りにして書類を正面に置き、長辺を三等分するように下側を上に折り、続いて上側を下に折るといいでしょう。

退職願・退職届を書かないとどうなる?

退職願や退職届を書かなくても、口頭で退職希望を伝え会社が承諾した場合は、退職できます。労働契約は労働者と雇用主(企業)双方の合意があれば口頭でも成立するため、必ずしも退職願や退職届の提出が必要になるわけではありません。

しかし、従業員が退職願や退職届を提出しなかった場合、会社との間で「言った」「言っていない」などのトラブルを招く恐れがあります。退職願や退職届は退職の意思を表示した証明にもなるため、可能な限り提出しましょう。

退職願・退職届を出す前に確認すること

雇用期間に定めのない無期雇用契約の場合は、民法では退職の2週間前までに文章や口頭で申し出れば解約(退職)ができると定められています。契約社員など雇用期間に定めがある有期雇用契約の場合は、やむを得ない事情や提示された労働条件が事実と異なるなど、一部の例外を除いて雇用契約期間中の解約は認められず、企業との合意が必要とされています。

一方で、企業の多くは就業規則の「退職」に関する規定で、退職の申し出期間や方法について定めています。法的には無期雇用契約であれば2週間前の申し出で退職ができますが、有給休暇を消化し円満に退職するためには、就業規則をしっかりと確認しておくことが重要です。企業によっては退職希望日の3カ月前などに告知することを定めているケースもあるため、すぐに辞めようと考えている場合は注意が必要です。

退職願・退職届に関するQ&A

ここでは、退職願・退職届に関するQ&Aを紹介します。

Q.退職を引き留められたら、どうすればいい?

退職を引き留められたとしても、退職の意思が変わらない場合は、改めて退職意思をしっかり伝えましょう。あいまいな伝え方や態度では退職交渉が長引いてしまう恐れがあります。

退職引き留められた際は、上司の意向や気持ちに感謝の意を示しつつ、退職意思をしっかり伝えることが大切です。

Q.退職願を出したが受理されない時は?

退職願が受理されなくても、退職できないわけではありません。なぜなら、前述した通り民法627条では、期間の定めのない労働契約の場合、退職を申し出て2週間が経過すれば企業の承諾がなくても退職できるとされているからです。

円満退職の方が望ましいため、上司と話し合いの場を設け退職意思が固いことを伝えましょう。それでも受け入れてもらえないようであれば、直属の上司のさらに上の役職者に相談するのも一つの方法です。

Q.退職願・退職届を取り下げることはできる?

退職願とは退職の「申し出」なので、承認される前であれば取り下げることも可能な場合もあります。ただし、承認権限を持つ責任者が承認した後では、取り下げることは難しくなるでしょう。

また、退職届は企業側が退職を承認し、雇用契約の解除が確定した後に提出するものなので、基本的に取り下げることはできません。企業側にも撤回要求に応じる義務はありません。退職届受理後、組織の見直しや人材配置の検討が進められるため、引き返すことが難しくなります。

そのため、退職届を感情的・衝動的に提出することは避けましょう。退職について迷っているのであれば、まずは直属の上司に相談し、今抱えている問題を解決できないか話し合ってみることが大切です。

Q.退職願・退職届を出しても残業代やボーナスはもらえる?

残業代は、退職日まで実働した分が支給されます。引継ぎなどで残業が発生した場合も、残業代を受け取ることが可能です。

ボーナスについては、査定対象期間の実績・仕事ぶりに応じて支給額が決まり、賞与支給日に在籍していないと対象にならない企業が多いので注意しましょう。例えば、11月に退職願を出し、12月末を退職希望日に設定した場合、12月支給のボーナスは4月~9月が査定期間対象であることが多いため、通常の査定基準に沿ったボーナスが支給される可能性があります。しかし就業規則によって査定方法が異なるため、会社に確認することをおすすめします。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。

記事更新日:2022年07月05日

記事更新日:2023年04月06日

記事更新日:2024年04月18日

記事更新日:2025年03月05日 リクルートエージェント編集部