雇用保険のひとつに「再就職手当」があります。再就職先が早期に決まったら給付されますが、早めに転職先を決めて再就職手当を受け取った方がいいのか、雇用保険の基本手当を受け取りながらじっくり転職活動を行った方がいいのか迷ってしまう方もいるようです。

そこで、再就職手当の受給条件や受け取ることができる額、支給時期について社会保険労務士の岡佳伸氏、組織人事コンサルティングSeguros代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説いただきました。

目次

再就職手当とは?

再就職手当は、離職後に再就職先が決まると一定の条件のもと支給される手当です。

雇用保険の受給要件を満たすと、離職後は基本手当が支給されます。雇用保険の基本手当が支給されているからと給付期間満了まで再就職を延ばすと、結果的に失業期間が長期化してキャリア形成にデメリットが生じる可能性もあります。そのため、離職者の早期の再就職を促進する「再就職手当」が設けられています。

基本手当(失業保険/失業手当)との違い

一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれる「基本手当」は雇用保険のひとつで、離職している方の再就職を支援する制度です。雇用保険に加入していると、離職後の一定期間は、基本手当を受け取ることができます。離職中に受け取れるのが基本手当(失業保険/失業手当)で、離職後に再就職先が決まったら支給されるのが再就職手当です。

再就職手当がもらえる条件と時期

再就職手当を受け取れる条件と時期を解説します。再就職手当が受け取れないケースも紹介しているので、該当するかどうかを確認しておきましょう。

再就職手当がもらえる条件

再就職手当を受給するには、以下8つの支給要件を全て満たす必要があります。

- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること

- 待期満了後の就職であること

- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)

- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

- 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。

出典:雇用保険制度 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~「Q39 再就職手当の受給要件を教えてください。」(厚生労働省)

再就職手当がもらえないケース

前項で解説した8つの条件を満たしていない場合は、再就職手当を受け取ることができません。正社員であっても、所属企業の手続きの不備などで雇用保険未加入である場合も考えられるため、事前に確認しておきましょう。原則、雇用保険の資格取得手続きが完了するまでは支給決定が保留されます。

一方で、アルバイトやパート・派遣社員・契約社員という正社員以外の雇用形態の場合でも、雇用保険に加入していて、8つの要件を満たしていれば受給できます。給与明細等で雇用保険料が支払われているか確認しておきましょう。原則として、支給決定されるまでに会社を退職した時も、再就職手当をもらうことはできません。

いつもらえる?

再就職先が決まったら、「再就職手当支給申請書」に必要事項を記載してハローワークに申請します。申請から約1カ月で支給が決定されることが一般的で、「再就職手当支給決定通知書」が届きます。支給日は「再就職手当支給決定通知書」という書類が届いてから約1週間以内に、基本手当で指定している口座に振り込まれます。

再就職手当の金額の計算方法

再就職手当は、基本手当の支給残日数*1が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。再就職手当の計算方法と支給率、シミュレーションをご紹介します。

再就職手当の計算方法

【支給額計算式】

基本手当日額(上限あり*1)×所定給付日数の支給残日数*2×60%又は70%(支給率)=再就職手当の額

*1 基本手当日額上限は、離職時の年齢が60歳未満の方であれば6,395円、60歳以上65歳未満の方であれば5,170円(2025年7月31日まで。毎年8月「毎月勤労統計」の平均給与額により改定)。

*2 支給残日数とは、所定給付日数*3―就職日前日までの支給日数

再就職手当の支給率

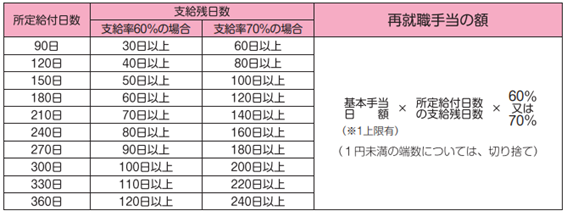

再就職手当の受給金額は基本手当の支給残日数によって支給率が異なります。

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、支給率70%、3分の1以上の方は、支給率60%となります。具体的な日数については次の表をご参照ください。

受給金額シミュレーション

基本手当の日額は年収によって異なりますが、再就職手当の算出例をご紹介します。なお、再就職手当は非課税で、確定申告の必要はありません。

- 31歳、勤務歴4年目の方が自己都合で離職後、1カ月半で就職した場合

基本手当日額:5,000円、所定給付日数:90日、支給残日数:90日とする

5,000円 × 90日 × 70% = 315,000円

基本手当(失業保険/失業手当)と再就職手当のもらい方

雇用保険の基本手当(失業保険/失業手当)と再就職手当のもらい方について解説します。

基本手当(失業保険/失業手当)の手続き方法

居住地を管轄するハローワークに求職の申し込みを行い、必要書類を提出して「受給資格の決定」を受けます。受給資格決定後に、雇用保険の受給説明会が開催されます。説明会に参加したら、初回の「失業認定日」が設定されます。失業認定日は4週間に1回のペースで設定されますが、自己都合退職で給付制限期間(基本手当がもらえない期間)がある場合は、2回目の失業認定日は給付制限期間終了後に設定されます。失業の認定を行った日から通常5営業日で基本手当が支給されます。

- ハローワークで求職の申し込みを行う

- 受給資格の決定を受ける

- 雇用保険の受給説明会に参加する

- 求職活動を行う

- 失業の認定を行う

再就職手当の手続き方法

再就職先が決まったらハローワークに報告し、「再就職手当支給申請書」を受け取ります。再就職先に必要事項を記入してもらった「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出すると、約1カ月と1週間程度(再就職先での雇用保険資格取得状況等で前後することがあります)で再就職手当が支給されます。

- 再就職が決まったことをハローワークへ報告する

- 「再就職手当支給申請書」をハローワークで受け取り、再就職先に事業主欄に記入してもらう(受給者記入欄は自分で記入)

- 「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出する(郵送可)

※他に各ハローワークで「再就職手当支給申請書」以外の独自の様式の提出を求められる場合や雇用期間の定めがある場合(派遣契約等)の場合は雇用契約を重ねて1年を超え雇用が見込まれる旨の事業主証明、雇用契約書等、各ハローワークが審査に必要な書類を別途求められることがあります。

再就職手当の申請期限は、再就職した日(入社日)の翌日から原則1カ月以内です。受給条件を満たしている場合は、忘れずに申請しましょう。

再就職手当のメリット・デメリット

再就職手当を受給するメリットとデメリットを解説します。

メリット

再就職手当を受け取って再就職を決めた場合、雇用保険の基本手当だけを受け取るよりも、経済的に安定する可能性が高くなります。また、職場が決まることは精神的にも不安がなくなるでしょう。再就職先が決まれば、ブランク期間が短くなり早期にキャリア形成がしやすくなるでしょう。

デメリット

再就職先が決まったら、雇用保険の基本手当の支給は打ち切りになります。

ただし、基本手当を満額受け取ろうとしてブランク期間を延ばすと、キャリア形成のデメリットになる可能性もありますので、自分が納得できる転職先を早期に見つけることに注力すると良いでしょう。

再就職手当はハローワーク以外で転職しても受給可能

再就職手当は、離職理由によって就職経路に制限が生じるケースがあります。

会社都合により離職となった場合は、給付制限がないため、雇用保険受給資格が決定した日から7日(待期期間)より後に再就職すると、ハローワークまたは職業紹介事業者以外の紹介でも再就職手当を受給できます。例えば、知人紹介や転職サイトの求人を見て応募したなどの方法でも受け取れます。

自己都合による離職の場合、給付制限が原則2カ月あります(※2025年4月1日より、自己都合による離職の給付制限期間は原則2カ月から1カ月に短縮。離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます)。それに伴い、雇用保険受給資格が決定した日から7日(待期期間)の後1カ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ、再就職手当を受給できます。その後、2カ月目以降は、知人紹介や転職サイトの求人など、求人紹介の経路を問わず受け取ることができます。

転職エージェント(=職業紹介事業者)を利用した転職活動による再就職の場合、会社都合・自己都合ともに、7日の待期期間よりも後に就職したのであれば、受給資格があります。

また、就職ではなく、フリーランスへの転向や起業の場合も、会社都合退職の場合は待期期間満了後、自己都合退職の場合は待期期間満了後1カ月の期間経過後から受給対象となります。ただし、いずれの場合も支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが必須条件になるため、早い段階での手続きがおすすめです。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

記事更新日:2023年03月09日

記事更新日:2024年07月25日

記事更新日:2025年03月06日 リクルートエージェント編集部