新卒入社から2年目のタイミングで「今の仕事はイメージしていたものと違うから転職したい」と考える人もいるでしょう。しかし、「社会人2年目では早すぎる?」「2年で転職するのは甘えと思われるかも」「第二新卒の経験・スキルで次の転職先が見つかるか不安…」と悩み、立ち止まったままになってしまうケースもあるようです。

組織人事コンサルティングSeguros代表コンサルタントの粟野友樹氏が、社会人2年目の第二新卒の転職難易度や、転職するかどうかを判断するポイントなどを解説します。

目次

社会人2年目で転職した人の割合と理由

社会人2年目で会社を辞めることについて「甘えと思われるのでは?」と悩んでしまう人もいるかもしれません。しかし、人それぞれに背景や状況、事情があるものなので、甘えとは限らないと言えるでしょう。以降で、社会人2年目で転職した人の割合や理由を紹介していきます。

社会人になって3年以内で辞める人の割合は3割超

社会人になってから3年以内で仕事を辞める人は一定数いるようです。厚生労働省が発表した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」(※1)によれば、就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が38.4%、新規大卒就職者が34.9%となっており、全体の3割超が離職していることがわかります。

期間ごとの割合を見ていくと、新規高卒就職者の場合、入社1年目で離職する割合は16.7%、2年目は12.2%、3年目は9.4%となっており、新規大卒就職者の場合は入社1年目が12.3%、2年目は12.3%、3年目は10.3%となっていました。

入社3年まで勤務せず、入社1〜2年目で離職した人が全体の2割超を占めていることがわかります。

(※1)出典:「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」(厚生労働省)

社会人2年目で離職した理由とは?

若年労働者(満15~34歳の労働者)を対象に実施した調査、「令和5年若年者雇用実態調査の概況」(※2)によれば、初めて勤務した会社をやめた理由については「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」と回答している人が28.5%、「人間関係がよくなかった」は26.4%となっていました。さらに、「賃金の条件がよくなかった」と回答した人は21.8%、「仕事が自分に合わない」が21.7%となっています。

また、初めて勤務した会社での勤続期間を「入社1〜2年未満」と回答した人においては、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」ことを離職の理由とする割合が最も高いことがわかりました。これに続いて、「人間関係がよくなかった」「仕事が自分に合わない」を理由とした人の割合も高くなっています。

(※2)出典:「令和5年若年者雇用実態調査の概況」(厚生労働省)

社会人2年目が転職するのは難しい?転職難易度は?

ここでは、社会人2年目の人材の転職難易度について解説します。

社会人2年目で転職しても給与が上がる人も少なくない

社会人2年目で転職を考えた場合、「経験・スキルが少ない今の自分では、転職しても給与が下がるのではないか」と不安を抱く人もいるでしょう。

しかし「令和5年雇用動向調査結果の概要」(※3)によれば、2023年の1年間においては、20~24歳(社会人2年目に相当)の転職入職者のうち52.3%が「転職によって賃金が増加した」と回答していました。全体の半数以上が給与アップの転職を実現しているため、社会人2年目で転職しても給与が下がらないケースは少なくないと言えるでしょう。

(※3)出典:「令5年雇用動向調査結果の概要_3 転職入職者の状況」(厚生労働省)

「社会人2年目の転職は厳しい」とは限らない

社会人2年目の転職希望者は「第二新卒」と呼ばれています。第二新卒についての明確な定義はありませんが、厚生労働省の定義では「学校(高校、専門学校、短大、高専、大学、大学院)卒業後、おおむね3年以内の者(学校卒業後すぐに就職する新卒者は除く。また、職務経験の有無は問わない) 」とされています。

株式会社リクルートによる「Z世代(26歳以下)の就業意識や転職動向」では、第二新卒をターゲットとして採用を行う企業が大幅に増加したことを発表しています。リクルートエージェントにおける「第二新卒歓迎と記載がある求人」の推移では、2009〜2013年度の平均を1とした場合、 2023年には63.5ポイントに増加していました。

(※5)出典:Z世代(26歳以下)の就業意識や転職動向(株式会社リクルート)

企業が社会人2年目の人材を積極採用するのはなぜ?

第二新卒を積極採用する企業が多い背景については、第一に「採用競争が激化する中で、新卒採用で人員を充足できなかった」という点が挙げられるでしょう。足りない人員を第二新卒採用で補おうとする企業もあると考えられます。

また、中小企業・ベンチャー企業などの場合は、大企業や人気企業と比べて、一般的にあまり知られていない可能性があることから、求人に対する応募者が少なく、採用計画の通りに人員を確保することが難しいケースもあります。そのため、新卒と同じ位置づけで、第二新卒をターゲットに中途採用を行うケースもあるようです。一方、新卒採用の目標人数は達成している場合でも、想定より事業の変化のスピードが速く、事業展開に合わせた人材採用を行うケースもあります。

さらに、勤務経験が1年〜3年程度の第二新卒の場合でも、社会人経験を積んでいることにより「ビジネスにおける基本をある程度身に付けている」というプラスの判断をされる傾向もあります。ビジネスマナーを学ぶ基礎研修が必要ないために「新卒より、即戦力に近い第二新卒を採用したい」と考える企業も少なくはないでしょう。

これに加えて、今後は少子高齢化がますます進んでいくため、企業が社会人歴の短い人材の採用により一層注力することが予想されます。第二新卒のニーズも高まっていく可能性があるでしょう。

社会人2年目の転職で求められることとは?

ここでは、社会人2年目で転職する人材に求められているスキルや、企業が重視することについて解説します。

社会人2年目に求められるスキルとは?

業務経験が比較的短い場合の採用では、専門的なスキルより、ポテンシャルが重視されることもあります。求められるスキルについては、領域や職種を限らずに活かせるポータブルスキルを身に付けていることがポイントになるでしょう。

また、キャリアの棚卸しを行い、今後のキャリアの方向性を明確にしていることも大事です。その上で応募企業を選んでいればミスマッチが発生しにくく、企業にとって「早期離職の可能性が低い人材」と判断されるでしょう。

企業が重視すると考えられる「社会人2年目のポテンシャル」とは?

「ポテンシャル」という言葉には、可能性・潜在力・将来性などの意味があります。ポテンシャル採用とは、現時点での経験・スキルよりも、「入社後の活躍や成長性に期待できる人材」であることを、より重視した採用のことを指します。

そのため、素直さや吸収力があることが伝われば「企業文化に馴染みながら柔軟に成長していける」という評価につながりやすいでしょう。また、仕事へのモチベーションの高さや、学ぶ意欲があることをアピールすることも大事です。

社会人2年目の転職活動で苦戦しやすい人に見られる傾向

ここでは、社会人2年目の転職活動で苦戦しやすい人に見られる傾向の一例を紹介します。

ビジネススキルやビジネスマナーを習得できていない

先にも述べた通り、第二新卒には「社会人としての経験があること」、つまり、ビジネスにおける基礎力を身に付けていることも期待されていることが考えられます。企業は、応募書類の内容からビジネス文書の作成能力を判断したり、面接時の振る舞いから一般的なビジネスシーンで求められるマナーを習得できているかを確認したりしています。そのため、身だしなみなども含め、社会人としてきちんとした対応ができていない場合は、採用見送りになる可能性があるかもしれません。

転職理由が前向きではなく、転職する目的が明確になっていない

前職への不満のみを転職理由とし「転職によって実現したいこと」などの目的意識がない場合は、ミスマッチが発生しやすいと言えます。「今の仕事を辞めたい」とだけ考え、転職先で実現したいことや入社後に貢献したいことなどを明確にしていない場合は「入社しても同じ不満を持ち、転職を繰り返すのでは?」など、早期離職を懸念される可能性があります。転職の目的を明確にし、ポジティブな転職理由を伝えることが大事です。

また「キャリアアップしたい」という場合でも、どのようにキャリアアップしたいのか具体的に伝えられなければ、ミスマッチを懸念されるかもしれません。自分の考えをしっかり整理し、伝える準備をすることがポイントです。

給与・企業規模などの条件面を重視しすぎている

転職の目的を明確にせず、「給料や待遇がいい」「ネームバリューがある」などを志望動機にすると、「イメージのみで志望している」と判断され、ミスマッチや早期離職を懸念されるかもしれません。しっかり企業研究を行った上で「自分自身の転職の目的を実現できる企業であること」について、根拠を持って伝えましょう。

さらに「入社後に挑戦していきたいことがあるため、高いモチベーションを持って働ける」という点もアピールすることが大事です。目的意識を持って「なぜこの会社に入りたいのか」「この会社だからこそできることは何か」などを整理し、言語化しておきましょう。

自分の経験・スキルとマッチしない求人に応募している

社会人2年目の場合は、長くキャリアを重ねている人材と比べると、経験・スキルを積んだ時間が短いと言えます。そのため、「やりたい仕事がしたい」「年収をもっと上げたい」などの考えから、専門性の高い職種や人気職種、年収水準の高いポジション・企業などに応募しても、「経験・スキルが採用の水準を満たしていない」などの理由で採用見送りになるケースもあるでしょう。

また、「キャリアの長い人材の方が求める経験・スキルにマッチしている」と判断されるケースもあるようです。自分にマッチするかどうかを判断するためには、キャリアの棚卸しを行い、これまでの経験・スキルを把握することや、転職市場の相場観を知ることが必要だと考えられます。自分の市場価値を理解することで、よりマッチしている企業に応募することができるでしょう。

「転職を繰り返すことが不安…」転職するかどうかの判断ポイント

「入社2年で転職しても、また合わない会社に入社して転職を繰り返すことになったらどうしよう」という不安を感じたり、「新卒2年目で辞めるのは、上司や先輩に申し訳ない気がする」と迷っていたりする人もいるかもしれません。

そうした不安や迷いをなくすために、転職するかどうかを判断するために役立つポイントの一例を紹介します。

転職を前向きに検討する場合の5つの判断ポイント

まずは、転職を前向きに検討するかどうかを判断するためのポイントを解説します。それぞれのポイントについて、自分自身に問いかけてみましょう。

今の会社ではやりたいことを実現できない?

「やりたい仕事や目指すキャリアが明確にあるが、現職の会社では実現できない」という場合は、それを実現できる転職先を探せば、今後の可能性を広げることができるかもしれません。例えば、やりたいことに携われる職種や部署がそもそもない場合は、現職に留まっても自分の思うようなキャリアは実現できないでしょう。希望の部署やポジションに異動できるような制度がない場合にも、同様のことが言えます。

また、営業職の場合には「商品を売るだけでなく、提案型の営業がしたい」「中小企業ではなく、大企業の顧客を担当したい」などのケースもありますし、ITエンジニアの場合は「客先常駐ではなく、自社開発の案件に携わりたい」「上流工程でプロジェクトマネジメントを経験したい」などのケースが挙げられるでしょう。扱う商材や携われる仕事内容なども含め、やりたいことができる転職先を探してみる方法があります。

労働環境が悪い?

現職の会社の労働環境が明らかに悪い場合は、早期に転職することを検討してみてもいいかもしれません。「労働条件が悪い」「極端に給料が安い」「休日出勤や残業が過剰にある」「パワハラやセクハラが横行している」などのケースに当てはまっていた場合、無理をして働き続ければ、自分の体調を崩してしまうことにもなりかねません。転職したほうがいいかどうかを迅速に検討しておきましょう。

新たな仕事にチャレンジしたい?

社会人として働いてみた結果、「自分が本当にやりたい仕事」に気付くケースがあります。キャリアチェンジをする場合は、早い段階で転職したほうが、その分だけ、経験・スキルを積み重ねていくことに繋がるでしょう。また、全くの未経験職種への転職を目指す場合なども、ポテンシャル重視で採用してもらえる可能性があるでしょう。

想定していた仕事内容と違った?

入社前に説明を受けていたことと仕事内容が違ったり、自分がイメージしていた仕事と現実のギャップがあったりした場合は、そもそもミスマッチの会社を選択していた可能性があります。短い期間であっても社会人として積んだ経験を活かし、自分のやりたいことや向いていること、目指したいキャリアなどを再度整理し、その上でしっかり企業研究を行うことで、自分にマッチした転職先探しにつながるでしょう。

社風や組織の風土が合わない?

チームワーク重視や個人の成果主義など、社風や仕事の進め方は企業によって違うものです。また、年功序列を重視する企業もあれば、上下に関係なく実績を評価する企業もあり、昇進・昇格などに影響するケースもあります。トップダウン、ボトムアップなどの組織風土によって裁量権の大きさも変化するでしょう。自分にマッチしない社風や風土があり、希望する働き方ができそうにない場合は、転職することでより働きやすくなり、活躍の可能性も広げることができるでしょう。

転職しないことを検討する場合の4つの判断ポイント

転職せず、現職で働き続けるかどうかを判断するためのポイントを紹介します。こちらについても、自分自身に問いかけてみることをおすすめします。

やりたい仕事をさせてくれないことが不満?

社会人2年目の場合、自分が希望する仕事や職種に就けないケースもあるでしょう。例えばマーケティング部署を希望していた場合でも、営業職として現場を経験し、一定以上の経験・スキルを積み重ねてから配属する企業もあるようです。このような場合、与えられた場でしっかりと成果を挙げ、実績を積んでこそ、チャンスを掴むことができるでしょう。また、人気が高い職種やそもそもの定員数が少ない部門の場合は、そもそもの競争率が高かったり、欠員が出るまで新たな人材を配属しなかったりするケースもあります。

こうした背景を理解せずに転職活動を進めても「自分の実力や立ち位置を客観的に見つめることができないのでは?」という懸念を抱かれる可能性があり、内定を得られずに苦戦することも考えられます。また、転職できた場合でも、同じような不満を抱えてしまう可能性もあるでしょう。現職の会社の中でやりたい仕事があるのなら、希望を叶えるためにどのような道筋があるのかを調べ、上司や人事に相談してみることをお勧めします。

人間関係がうまくいかず、とにかく会社を辞めたい?

「上司と相性が合わない」「同僚に苦手な人がいる」など、職場の人間関係に悩んで転職を考えるケースはよくあるものです。しかし、どこの職場においても、相性の良くない人や苦手だと感じる人もいるかもしれません。人間関係のみを理由に転職した場合、再度、人間関係に悩み、意図しない転職を繰り返す可能性もあります。

人間関係の悩みについては、自ら歩み寄ったり、アプローチを変えたりするなどで関係性が良くなるケースもあります。また、どうしても合わない場合は、上司や人事担当者に事情を話し、部署異動やチームを変えてもらうなどの対応が可能か相談してみるのも1つの方法です。

一方、自分の仕事に対するスタンスやパフォーマンスが不十分なために周囲から評価されていない場合、それが人間関係がうまくいかない要因となっているケースもあります。「自分にも問題があるかもしれない」と考えて、仕事への取り組み方や姿勢をもう一度見直してみましょう。

仕事ができない自分がつらいから辞めたい?

「社会人2年目になっても仕事ができない自分がつらい」「仕事についていけないから、自分には向いていない」「上司から叱られてばかりで自己否定されている気持ちになる」などと感じていることで、「今の仕事・職場から逃げたい」と思うケースもあるようです。

しかし、仕事の全体像を掴む努力をしたり、上司や先輩などに仕事の進め方や改善点などについて相談したりすることで解決できることもあるかもしれません。

仕事がつまらないから何となく辞めたい?

「何となく仕事がつまらない」という理由のみで転職することはよく検討したほうがいいかもしれません。入社2年目は仕事の基礎となる力を身に付ける段階であることも考えられるため、経験を積んだ入社3年目、4年目などに仕事のやりがいや面白さに気付く可能性もあります。

上司や先輩に、自分が今その仕事を任されていることの意味や意義を聞いてみたり、中長期的なスパンで仕事内容がどう変化していくのかを確認してみたりすれば、仕事へのモチベーションを高められるかもしれません。まずは周囲に相談し、仕事に対する考え方への理解を深め、自分自身の取り組み方を見直してみることが大事です。

社会人2年目で希望の転職を実現するためのポイント

社会人2年目で自分の希望を叶える転職を実現するために役立つポイントを紹介します。

前向きな転職理由に変換する

ネガティブな理由が転職のきっかけとなっている場合でも、前向きな転職理由に結びつけて「転職先で実現したいこと=転職の目的」を考えることが大事です。現職に対する不満が転職理由なら、それをもとに「今の会社では実現できないこと=転職先で実現したいこと」を考えてみましょう。

自分にとって前向きな転職理由に結びつけることで、転職先を探すモチベーションも高まるはずです。さらに「なぜその応募企業なら実現できるのか」を整理すれば、説得力のある志望動機につなげることができるでしょう。

【転職理由の変換例】

- 上司との人間関係に不満⇒希望する仕事をなかなか担当できず、今の環境では成長が遅くなると感じた。

- 会社の風土が合わない⇒個人戦ではなく、チームワークで業務課題を解決する働き方をしたいと考えた。

- 給与に不満⇒成果が評価される仕組みがなかったので、頑張りを正当に評価される会社に行きたいと思った。

転職の軸を明確にする

社会人2年目に限らず、転職活動において最も大切なのは、「転職の目的と軸を明確にすること」だと言えるでしょう。「なぜ社会人2年目の今、転職をするのか」「転職先の企業に求めることは何か」をしっかりと整理し、転職の軸を明らかにした上で、自分の希望にマッチする応募企業を選ぶことが大事です。

また、「中長期的にどのようなキャリアを歩みたいのか」「具体的にどのような業界・企業・職種で、どういった経験・スキルを積めば実現できるのか」を明確にし、「これまでの経験と、どのような関連性があるのか」「今後のキャリアに活かせる経験はあるか」まで客観的に考えることもポイントの1つです。

転職理由や志望動機、入社後に活かせる経験、将来のキャリアビジョンに一貫性を持たせることができます。よりマッチする企業を見つけることに役立つだけでなく、応募企業の早期離職への懸念も払拭できるでしょう。

転職先が決まってから退職すれば収入面の不安が少なくなる

転職活動を始める際に「まずは今の会社を辞めよう」と考える人もいますが、安定した収入がなくなることで、焦って転職先を決めようとするケースが見られます。

十分な自己分析や企業研究をせずに応募企業を選んだり、内定を得た後にしっかりと検討せずに転職を決めたりすれば、再びミスマッチが発生するかもしれません。「今すぐ会社を辞めたい」と思っている場合でも、仕事を続けながら転職活動を進める方法も検討してみましょう。転職先が決まってから退職すれば、収入面での焦りを減らすことができるでしょう。

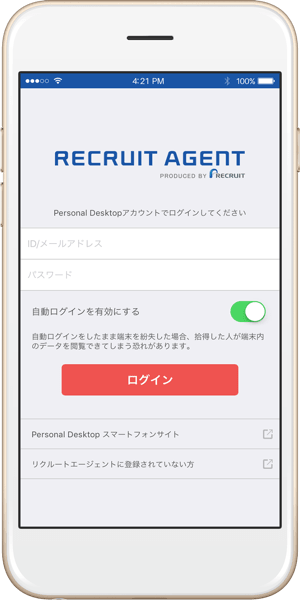

転職エージェントに相談するのもおすすめ

「初めての転職活動で、何をすればいいのかわからない」「社会人2年目でキャリアが浅いことが不安…」という人は、転職エージェントを利用するのもおすすめです。

転職エージェントでは、無料でキャリア相談ができることもあります。自分のキャリアの方向性について、転職支援のプロからアドバイスを受けることで、「転職先で実現したいこと」「これまでの経験・スキルに基づいた自分の強み」を明確にしやすくなるかもしれません。また、自己分析やキャリアの棚卸し、応募書類の作成や面接対策などのサポートを行う転職エージェントもあるので、客観的なアドバイスを受けて改善につなげることもできるでしょう。

社会人2年目で転職することが不安な場合でも、「同年代の求職者がどのような転職活動をしているか」「未経験転職ではどのようなアピールをしたらいいのか」などを聞くことで、疑問や不安を解消することができるはずです。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

記事更新日:2023年05月23日

記事更新日:2023年07月20日

記事更新日:2025年02月10日 リクルートエージェント編集部