仕事を続けていると、「仕事したくない」「仕事に行きたくない」と思うこともあるかもしれません。働くことが嫌になっている時は、どのように考え、対処すれば良いのでしょうか。

そこで、「仕事したくない」「仕事に行きたくない」と感じている方に向けて、よくある理由や対処法について、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏がアドバイスします。

目次

仕事したくないと思うのは甘えではない

仕事をしたくないと感じる理由は人によって様々です。業務量が多すぎて疲れていたり、職場の人間関係が悪かったりするなど、職場に原因がある可能性もあります。「仕事をしたくないと思うのは甘えなのではないか?」と思い詰めて無理をすると、疲れやストレスから心身に影響を及ぼすかもしれません。「甘え」だと思わずに、まずは仕事をしたくない理由を明らかにして、状況に応じた対処法を講じることが大切です。

仕事に対して強いストレスがある人は8割を超える

厚生労働省が実施した「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがある」と答えた人は、回答者全体で82.7%という結果になっています。30代~50代の年代で仕事に対して強いストレスを感じている人が8割を超えており、決して少ない数ではないことが分かります。

なお、ストレスの内容は、「仕事の失敗、責任の発生等」が39.7%と最も多く、次いで「仕事の量」が39.4%、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」が29.6%でした。これらの項目は、前年の調査より増加しています。

出典:「令和5年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」第17表(厚生労働省)

仕事をしたくない理由

では、仕事をしたくない理由として、どのような状況が考えられるのでしょうか。代表的な理由をご紹介します。

心身が疲れている

業務量が多い、休みが取れない、仕事にプレッシャーを感じているなどの理由から、心身が疲れているケースです。疲れたまま仕事を続けると、仕事に集中できずにミスの原因になったり、ネガティブな発想になって適切な対処ができなくなったりする可能性があります。心身に疲れを感じている状態では、「仕事をしたくない」と感じることは自然なことと言えるでしょう。

仕事内容が合わない

仕事内容にギャップがあり、「仕事をしたくない」と感じることもあります。自分のやりたいことや適性に合わない仕事を任された場合、モチベーションの維持が難しい人もいるでしょう。成果が出ないとさらに意欲が下がってしまうことも考えられるため、悪循環に陥りやすくなる可能性が高くなります。

職場の人間関係が悪い

前述のアンケート調査でも、ストレスの内容に職場の人間関係を挙げている人が約3割と、回答の上位となっています。職場の人間関係が悪化していると、円滑なコミュニケーションができず業務にも影響を及ぼす可能性があります。上司や顧客との人間関係が悪化している場合は、評価にも影響するためストレスは強くなるでしょう。

待遇への不満

仕事で成果を出しても評価につながらない、給与が上がらないなど、待遇に不満があり仕事のやる気を失っているという可能性もあります。待遇に関しては、所属している企業の待遇自体が低く改善が見込めないケースと、自身への評価が低く待遇が良くならないケースが挙げられます。前者の場合は、将来的に待遇改善が期待しにくいため、また、後者の場合は評価の妥当性への不満などが生じるため、仕事への意欲が高まらないでしょう。

成長機会がない

「同じ仕事ばかりで成長実感を得られない」「自社でしか通用しないスキルしか得られない」など、成長機会がないことも仕事へのやる気を失う原因の一つになります。新しい仕事やハードルの高い仕事を任されて、自分なりに工夫や努力をした結果、自信や成長実感を得るケースが一般的です。成長機会がないと足踏みをしている感覚が強くなり、焦りや仕事の手応えのなさから仕事へのモチベーションを失ってしまう可能性があります。

通勤時間にストレスを感じる

通勤時間もストレスの一因になります。通勤時間が長い、交通機関の混雑が苦痛などの理由から、通勤時間にストレスを感じている人もいるでしょう。特にテレワークを実施していない企業や、業務内容として必ず通勤しなければならない仕事、時差出勤ができない勤務制度だと通勤時間のストレスを解消しにくいため、「仕事をしたくない」という思いにつながるのかもしれません。

休み明けで家にいたい

休日に自宅でのんびりしているうちに、仕事へのモチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。特にゴールデンウィークや年末年始などの長期休暇明けは、生活のリズムが変わってしまうため、「仕事をしたくない」「仕事に行きたくない」という気持ちが強まる傾向があるようです。

働きたくない時の対処法

「仕事したくない」「仕事行きたくない」と感じた時に実施したい、5つの対処法をご紹介します。

セルフチェックをしてみる

まず、自分の状態を正しく把握することが大切です。厚生労働省が提供しているメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」には、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」と「疲労蓄積度セルフチェック2023(働く人用)」が設置されています。質問に答えるだけで自分の状態を診断できるので、自分がどの程度ストレスや疲労が溜まっているのかを確認してみましょう。

「こころの耳」には、セルフケアの方法や相談窓口なども紹介されています。自身のストレス度や悩みなどに合わせて利用を検討してみましょう。

参考:「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」(厚生労働省)

休みを取りリフレッシュする

心身が疲れている場合は、休みを取ってリフレッシュすることも一つの方法です。疲れを感じていながら無理を続けると、健康を損なう可能性があります。特に業務時間が長く疲労が蓄積している場合は、しっかりと休みを取ることも考えてみましょう。

自己分析をして自分に合う仕事を考える

仕事が合わずにストレスを感じている場合は、自分に合う仕事を考えてみることが重要です。仕事が合わない理由は、大きく分けて「やりたい仕事ではない」「自分の強みにマッチしていない」という2つが考えられます。

「やりたい仕事ではない」という場合、やりたい仕事を自ら希望したとしても、他に適任者がいるなどして任せてもらえないかもしれません。「自分の強みにマッチしていない」という場合も、どのような仕事であればマッチするのかを冷静に分析する必要があります。

そこで自己分析を行い、自身の強みを明らかにしましょう。現在の仕事が向いていないのであれば、中長期的にやりたい仕事に到達するために、どのようなキャリアプランを描けば良いのかをしっかりと考えることが重要です。もし未経験の仕事を希望する場合は、異動や転職で確実にやりたい仕事に就けるとは限らないため、現職で類似する仕事を経験して、やりたいことへ徐々に近づけていくと良いでしょう。

学習機会を設ける

成長機会がないという場合は、自ら学習機会を設けるという方法もあります。所属企業で実施している研修を受講する他に、社外で実施している講座を受講しても良いでしょう。雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている場合、教育訓練給付を受けることもできます。

研修の受講以外に、副業やプロボノ活動などを行うという方法もあります。所属企業以外の人と関わって仕事をすることで、新たな気づきや経験を得られるでしょう。

異動や転職を検討する

現在の仕事や職場が合わないと感じた場合、異動願を出すという方法もあります。仕事内容や環境が変わるため、気持ちも一新され前向きに取り組めるでしょう。社内の異動が叶わない、所属企業の待遇が希望通りではないなどの理由から転職を検討するのもひとつの方法です。転職活動をして他社の待遇や職場環境を知った結果、所属企業の魅力に気づくこともあれば、他の企業でやりたい仕事が見つかる可能性もあるでしょう。

【年代別】転職を実現させるポイント

中途採用で企業が重視する能力・スキルは、大きく4つに分けられます。基礎学力や素養などの「ポテンシャル」、仕事に対する価値観や姿勢を指す「スタンス」、業界・職種を超えて持ち運びができる「ポータブルスキル」、特定領域で発揮する「テクニカルスキル」です。

社会人経験が長くなるに従って、企業が重視するスキルが変わっていきます。自分の経験に応じたアピールのコツを理解しておくことが重要です。

20代はポテンシャルとスタンスを重視

20代前半の場合は、まだ社会人経験が短いことも多いために、潜在能力や可能性といった「ポテンシャル」と、仕事に向き合う姿勢である「スタンス」が重視されるでしょう。社会人経験が増えるに従って、ポテンシャルに加えて、業界・職種を超えて活かせる能力である「ポータブルスキル」をチェックされるようになります。さらに、20代後半になると、ポータブルスキルに加えて、「リーダーシップ」を求められるケースも多くなるでしょう。

キャリアチェンジを目指す場合は、ポータブルスキルを整理しアピールすることで、異業界・異職種への転職も実現できる可能性が高まるでしょう。応募書類や面接の自己PRでは、自分なりに仕事で工夫した点やこだわりを伝えましょう。

【参考記事】

30代はテクニカルスキルも評価のポイントに

社会人経験が増えてくると、「ポータブルスキル」を重視される上に、専門性の高い「テクニカルスキル」も評価のポイントに加わります。即戦力を求める企業もあるため、求人によっては応募する仕事で活かせる専門スキルや実績のアピールが必要になるかもしれません。キャリアチェンジできる可能性もありますが、経験・スキルを補うために求人に記載されている仕事内容や求める人物像などを確認し、これまでの経験から応募する仕事に活かせるポータブルスキルを意識することが重要です。

また、社会人経験が長くなると、「マネジメント経験」を求められるケースが増える傾向があります。リーダー・マネジャーの経験がある場合は、管理したメンバーの人数や組織における自身の役割や目標などを職務経歴書に記載し、マネジメント経験をアピールしましょう。

【参考記事】

40代はマネジメント経験や豊富な業務経験が求められる傾向が高い

社会人の経験年数が数十年になると、専門分野の知識や実績とともに、「テクニカルスキル」や「マネジメント経験」が求められるようになります。マネジメント経験がない場合は、応募する仕事で発揮できる豊富な業務経験や高い専門スキル、実績が評価されるでしょう。ピンポイントで特定領域の経験・スキルを求めるケースが増加する傾向があります。

求職者側も、これまでと同水準の待遇やポジションを維持したいと考えるケースが多いために、希望に合致する求人が少ないと感じるかもしれません。希望条件にこだわりすぎると、マッチする求人が限られてしまいます。好条件の求人には応募者が集中する傾向があるため、求人を絞りすぎると思うように転職先が決まらない可能性があります。希望条件には優先順位をつけて、選択肢を広げておくことが重要です。

50代は企業が求める業務経験と高い専門性、柔軟性を判断されることも

豊富な業務経験や高い専門スキル、実績が求められる傾向が高いでしょう1社での経験が長い場合は、「自社の社風に馴染めるか」「自分の仕事の進め方に固執しないか」など、柔軟性を懸念される可能性もあります。希望条件にこだわりすぎると転職先が見つかりにくくなってしまうこともあるため、希望条件の優先順位をつけて転職活動を進めることが重要になります。

また、社会人経験が豊富なために、過去の経験・スキルを整理せずに応募書類に盛り込んでしまい、採用担当者が自社との接点や強みを読み込めずに書類選考を通過できないケースが増える傾向があります。経歴や実績への自己評価と、転職市場での評価にギャップが生じ、思うように転職活動が進まないこともあります。自身の経験・スキルを整理し、転職市場での人材ニーズを確認して、豊富な経験や強みの中から転職活動でアピールする軸を決めることが大切でしょう。

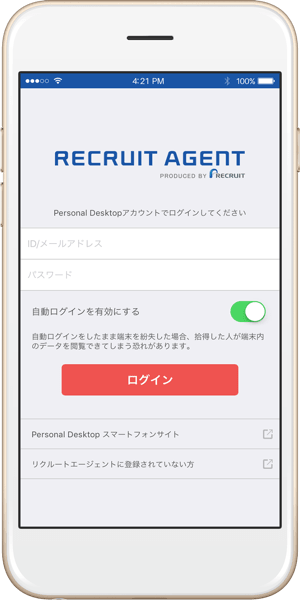

「仕事したくない」「仕事に行きたくない」と思ったら転職エージェントに相談するのもひとつの方法

仕事への不安や悩みを自分ひとりで抱え込んでしまうと、解決策が見えなくなってしまうかもしれません。「仕事したくない」「仕事に行きたくない」と思ったら、第三者である転職エージェントに相談するのもひとつの方法です。転職エージェントは、面談でのヒアリングを通じて現職の状況や仕事への希望を確認し、過去の実績から転職市場の動向を踏まえてキャリアのアドバイスを行います。転職エージェントの提案を参考に、自分のキャリアの方向性を検討すると良いでしょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。