リモートワークは、オフィスや事務所とは異なる場所で業務に取り組む働き方です。転職を検討している方の中には、「リモートワークできる仕事を探している」という方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、リモートワークの定義やリモートワークで働くメリット、懸念点などを、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説いただきました。

目次

リモートワークとは?

本章では、リモートワークに関する下記3つの項目について解説します。

- リモートワークの定義

- リモートワークとテレワークの違い

- リモートワークで働ける企業の状況

リモートワークとは、オフィスとは違うところで働くこと

リモートワークとは、会社のオフィスには出社せず、オフィスとは別の場所で働く勤務形態のことを指します。一般的に以下のような場所で働く場合などは、リモートワークになると考えられます。

- 自宅

- カフェ

- コワーキングオフィス

- ホテル

- サテライトオフィス

- 空港のラウンジ

- 移動中の交通機関 など

リモートワークとテレワークの違い

「テレワーク」とは、「Tele(遠距離)」と「Work(仕事)」の2つの単語を組み合わせた造語であり、働く場所に制限を設けず情報通信技術を活用する働き方全般を指します。国や自治体は、本拠地のオフィスから離れた場所で働くことを、「テレワーク」と統一して呼称しています。

テレワークとリモートワークは同義で扱われるケースが一般的です。

テレワーク(リモートワーク)で働ける企業の状況

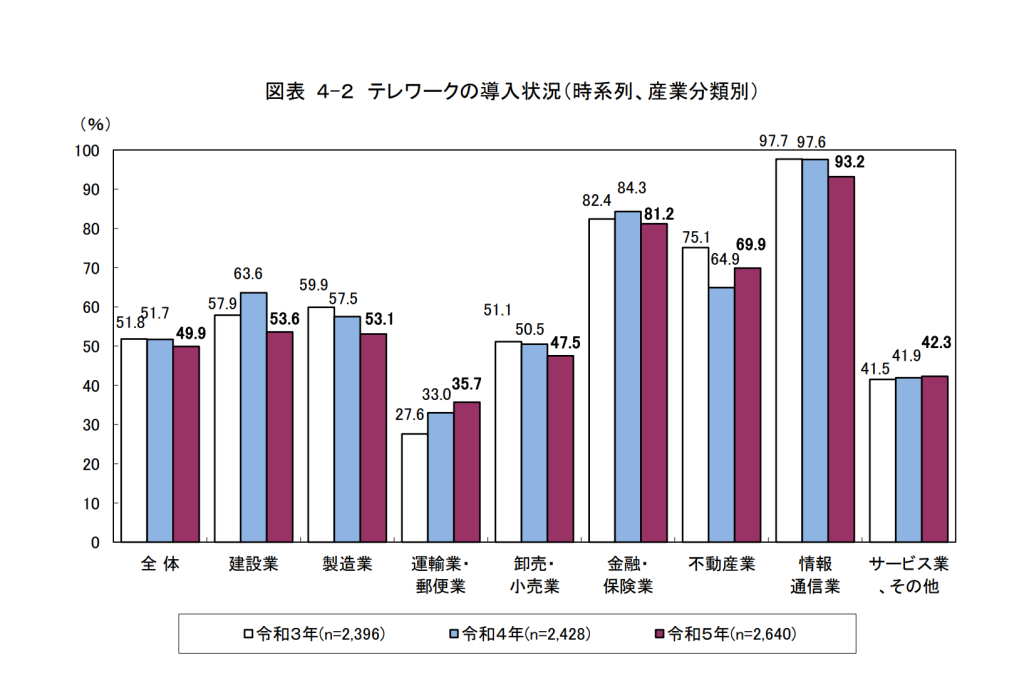

総務省が公表している「令和5年 通信利用動向調査報告書(企業編)」によると、令和5年時点のテレワーク導入率は49.9%であり、前年調査(51.7%)から1.8ポイント低下しました。

令和2年以降は新型コロナウイルスが蔓延したことをきっかけに、テレワークを導入している企業の割合は、これまでと比較して大幅に増加していると考えられます。しかし、令和3年をピークにテレワークを導入している企業の割合は減少傾向が見られます。

産業分類別では、最もテレワークを導入している企業の割合が高かった業界は、情報通信業(93.2%)でした。次に、金融・保険業(81.2%)、不動産業(69.9%)が続きました。

リモートワークで働ける最新求人情報

ここでは、リクルートエージェントが取り扱っているリモートワークで働ける最新の求人情報を紹介します。

リモートワークで働ける求人を探している方は、ぜひ下記より求人情報をチェックしてみてください。

※リモートワークの可否は、募集条件や求人企業の状況によって異なります。詳しくは、求人詳細もしくはエントリー後担当者にご確認ください。

【職種別】リモートワークで働ける最新求人情報

興味がある職種をクリックすると、該当職種の最新のリモートワーク求人情報をご覧いただけます。

- 営業・販売・カスタマーサービスの最新求人情報

- 企画・マーケティング・経営の最新求人情報

- 管理・事務の最新求人情報

- 物流・購買・貿易・店舗開発の最新求人情報

- コンサルタントの最新求人情報

- 金融専門職の最新求人情報

- 不動産専門職の最新求人情報

- クリエイティブの最新求人情報

- SE・ITエンジニアの最新求人情報

- エンジニア(設計・生産技術・品質管理)の最新求人情報

- 建築・土木・設備の最新求人情報

- 医療・医薬・化粧品の転職・最新求人情報

- その他(講師・調理師・介護など)の最新求人情報

【業界別】リモートワークで働ける最新求人情報

興味がある業界をクリックすると、該当業界の最新のリモートワーク求人情報をご覧いただけます。

- IT・通信業界の最新求人情報

- Web・インターネット業界の最新求人情報

- 機械・電気業界の最新求人情報

- 化学・素材業界の最新求人情報

- 商社の最新求人情報

- 物流・運輸業界の最新求人情報

- 小売・卸売・サービス業界の最新求人情報

- 旅行・エンタメ業界の最新求人情報

- マスコミ・広告業界の最新求人情報

- 人材業界の最新求人情報

- コンサルティング業界の最新求人情報

- 金融・保険業界の最新求人情報

- 不動産・建設業界の最新求人情報

- 医療・医薬業界の最新求人情報

- インフラ・官公庁・その他の最新求人情報

リモートワークで働く3つのメリット

リモートワークで働くことで、下記のようなメリットを得られることがあります。

- 通勤の時間・身体的負担がなくなる

- 好きな環境・空間で働きやすい

- 育児・介護・病気療養などとの両立が期待できる

ここでは、上記3つのメリットについて解説します。

メリット1:通勤の時間・身体的負担がなくなる

リモートワークで働くことのメリットの1つに、通勤にかかる時間や通勤による身体的負担がなくなる点が挙げられます。オフィスへの出社が必要なくなることにより、通勤に費やす時間を家族と過ごしたり、家事をしたりと自由に使えるようになる場合もあるでしょう。

また、通勤する必要がなくなることで、通勤ラッシュのストレスから解放されたり、長時間移動に伴う身体的な負担がなくなったりするでしょう。

メリット2:好きな環境・空間で働きやすい

リモートワークでは、自宅やカフェ、コワーキングスペースなど、好きな場所で働ける場合もあります。

自分の好きな場所で働ける場合、ストレスの軽減につながることもあるでしょう。また、静かな場所を選ぶことで仕事に集中でき、作業効率や生産性を高められる場合もあります。

メリット3:育児・介護・病気療養などとの両立が期待できる

リモートワークにより、育児・介護・病気療養などと両立しやすくなることが期待できるかもしれません。

オフィス勤務の場合、子どもや要介護者の方から離れた場所で勤務するため、時間の調整が難しかったり身体への負担がかかったりなどして、育児・介護・病気療養との両立が難しいと感じることもあるでしょう。

その点、リモートワークは、出勤する必要がない分時間を調整しやすくなったり、自宅で勤務できる場合は子どもや要介護が必要な方の近くで仕事ができたりするかもしれません。このようにオフィス勤務と比較して、育児・介護・病気療養などとの両立が期待できるでしょう。

リモートワークで働く懸念点

リモートワークで働く際に生じる可能性がある懸念点は、下記の通りです。

- 作業効率が下がる可能性がある

- 評価の適切さ・公平性への懸念が発生する可能性がある

- 仕事とプライベートの区切りをつけにくい

懸念点1:作業効率が下がる可能性がある

リモートワークは、オフィス勤務と比較して作業効率が下がるかもしれない懸念があります。

オフィス勤務の場合、同僚や上司の目があることで仕事に対して一定の緊張感を保てますが、リモートワークの場合、同僚や上司の目がなくなります。そのため、仕事への緊張感が失われたり、集中力が低下したりして作業効率が低下する恐れがあります。

また、チーム間の対面でのコミュニケーションが減少することで他のメンバーとの連携が弱まり、作業効率が低下することもあるでしょう。さらに、リモートワーク環境に適した業務プロセスが採用されていなかったりツールや環境の整備に不足があったりすると業務効率が低下することも考えられます。

加えて問題やトラブルが発生した時は、直接顔を合わせて意思決定できないため、問題解決が遅れてしまうこともあるかもしれません。

懸念点2:評価の適切さ・公平性への懸念が発生する可能性がある

リモートワークが導入されることで、評価の適切さや公平性への懸念が発生する可能性も想定されます。

特にリモートワーク中の仕事ぶりへの評価が曖昧な場合やオフィスに出勤している他のメンバーとの評価の公平さなどに対して、懸念や不安が発生し、不満を抱くこともあるかもしれません。

懸念点3:仕事とプライベートの区切りをつけにくい

仕事とプライベートの区切りをつけにくくなる可能性がある点もリモートワークの懸念点と言えるでしょう。

リモートワークは、いつでも仕事に取り組める環境があるため、仕事とプライベートの境界が曖昧になることもあるかもしれません。状況によっては、働きすぎてしまう、適切な休息が取れなくなってしまう、などのことが考えられます。一方で、仕事の合間に私生活の用事を片付けてしまうこともあるかもしれません。

時間や業務の進捗など、仕事とプライベートを区切れる基準を設けることが大切です。

リモートワークで働くことに向いている人の特徴

リモートワークで働くことに向いている人の主な特徴として、下記3点が例として挙げられます。

- 自己管理をして仕事を進めることが得意な人

- 指示がなくても能動的に仕事を進められる人

- 自身が行う業務に対する理解が深い人

特徴1:自己管理をして仕事を進めることが得意な人

自己管理をして仕事を進めることが得意な人は、リモートワークで働くことに向いている可能性があります。

リモートワークは、オフィス勤務と比較して、自分で業務を推進する姿勢が求められる傾向があります。自己管理をして仕事を進めることが得意な人は、自身の持つ自己管理能力を発揮でき、より優れた成績や成果を残せるかもしれません。

特徴2:指示がなくても能動的に仕事を進められる人

指示がなくても能動的に仕事を進められる人もリモートワークに向いていると言えるでしょう。

オフィス以外の場所で勤務する場合、上司や先輩など仕事に関する指示を出してくれる人が近くにいないことが少なくないでしょう。そのため、自発的に次の行動を考え、問題が生じた際も自分で対処法を模索する必要があります。

能動的に仕事を進められる人は、他者の指示を待たずに業務を進められるため、リモートワークでもオフィス勤務と変わらない結果や成果を残せると考えられます。

特徴3:自身が行う業務に対する理解が深い人

リモートワークは、自分の業務に対してある程度の知見を有していることが求められるケースがあります。

その理由として、リモートワークは、直接上司に相談したり、周囲からサポートを受けられたりする機会が限られてしまうからです。その点、業務の流れや目的を理解していれば、周囲に確認しなくても業務を遂行できるでしょう。

このように自身の業務に対して理解の深い人は、リモート環境下でも自律的かつ求められる成果に沿って業務に取り組める可能性があることから、リモートワークに向いていると言えるでしょう。

リモートワークで働くことを避けた方が良い人の特徴

下記3つのいずれかの特徴に該当する人は、リモートワークで働くことを避けたほうが良いかもしれません。

- 対面コミュニケーションを取りながら働きたい人

- テキストコミュニケーションに苦手意識がある人

- 誘惑に負けやすい人

特徴1:対面コミュニケーションを取りながら働きたい人

対面コミュニケーションを取りながら働きたい人は、リモートワークで働くことによって働きにくさを感じてしまうかもしれません。

リモートワークでは、チャットやメールでやり取りする場合、相手の反応が見えにくくなる側面があります。オフィスで顔を合わせていた時よりも、日常会話の機会が減ってしまうこともあるでしょう。

対面コミュニケーションを取りながら働きたい人にとって、リモートワークは満足のいくコミュニケーションが取りにくいと感じられてしまう可能性があります。

特徴2:テキストコミュニケーションに苦手意識がある人

テキストコミュニケーションに苦手意識がある人は、リモートワークで働くことに対してストレスを感じられてしまうかもしれません。

リモートワークはオフィス勤務よりもメールやチャットなどのテキストコミュニケーションが増える傾向があります。言葉だけで正確に意図を伝える必要がありますが、テキストコミュニケーションが苦手な人は、書き方や表現に悩んでしまったり、連絡に時間を要してしまったりする可能性があります。

文章での意思伝達が苦手な人やメールやチャットを見落としがちな人は、不要な誤解を招いてしまったり、業務に関するやり取りに時間がかかったりして、スムーズな業務進行が難しくなることもあるでしょう。

特徴3:誘惑に負けやすい人

誘惑に負けやすい人は、リモートワーク環境下にある多くの誘惑に負けてしまう恐れがあります。

リモートワークは、人によっては1人で家などのプライベートな空間で働くことになるため、自分で仕事環境を整え、時間を管理する必要があります。誘惑に負けやすい人は、テレビやスマートフォン、家事など、目の前の誘惑に負けてしまい、業務に集中できなくなってしまうこともあるでしょう。

自己管理が苦手で誘惑に負けやすい人は、リモートワークで働くよりもオフィス勤務のほうが適しているかもしれません。

リモートワークで働く人の事例

本章では、リモートワークで働く人の事例として、株式会社リクルートでリモートワーク勤務する方々の意見や感想をご紹介します。

リモートワーク導入が後押しとなり約10年にわたる単身赴任を解消

単身赴任を解消するきっかけになったのは娘の思春期への突入でした。緊急事態宣言下で帰宅が叶わない状況が続いたものの、家族とビデオ通話をするのが習慣になり、一緒に時間を過ごすことはむしろ増えたように思います。

ところが、娘が中学2年生になったあたりから微妙な感情の変化が読み取りにくくなっていきました。思春期に入り、受験も控える中、月1回の帰宅やオンラインでのやり取りではなく、直接自分がサポートしたいなと感じるようになり、京都に帰ることを決意しました。

周囲に相談すると事情を知っている上司や同僚からは「そっか、やっとか」「分かった、いいんじゃない」とあっさりしたリアクションが多かったのはよく覚えています(笑)。

本当に住む場所は関係なく仕事ができる時代になったんだなと実感しました。

出典:「リモートワーク制度で単身赴任を解消。約10年ぶりに家族同居へ」(株式会社リクルート)

在宅勤務、直行直帰。周囲が意思を尊重し、働き続けられる環境を整えてくれた

コツも掴み、仕事が面白くなってきた入社3ヶ月目の頃です。突然「もってあと1ヶ月」と母の余命宣告を受けました。それからは、昼は営業、夜は看護という日々。

しかし、社内の皆さんからは、私が両立できるように万全のサポートをいただきました。例えばリモートワーク。今でこそ回数・理由を問わず可能ですが、当時の社内では主流ではありませんでした。そこで、上司と人事が検討し、可能な限り在宅で仕事ができるように配慮をしてくれることに。そのおかげで、自宅で治療を頑張る母の「娘の私にそばにいて欲しい」という願いに応えることができました。

出典:「看護と仕事の両立。母のためにも働き続けたかった私の選択」(株式会社リクルート)

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。