「転職を考えているが、どのタイミングで今の会社を辞めるべきか」と、仕事を辞める時期の判断がつかず、悩む人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、今の仕事を辞める時期を見極めるポイントや仕事を辞める時期を決める際に考慮しておきたいことなどを、社会保険労務士の岡佳伸氏監修のもと、組織人事コンサルティングSeguros、代表コンサルタントの粟野友樹氏に解説いただきました。

目次

仕事を辞める時期はいつがベストタイミング?

仕事を辞める時期に正解はなく、個々の状況によって異なります。

転職活動にかかる期間は、個人差があるものの、一般的には「事前準備〜面接〜退職」まで3ヶ月程度かかると考えておきましょう。

なお、「GW」「お盆」「年末年始」など、長期休暇が挟まる可能性のある時期は選考が一時中断する場合があるため、選考が長引くことを想定してスケジュールを組みましょう。

目的によってベストタイミングは異なる

仕事を辞める時期を判断する基準の一例として、主に次の3つの軸があります。

- プライベートの事情…家族の事情、経済的事情を考慮する

- 転職市場の状況…希望条件に合う求人の有無、景気による求人市場の変動などを考慮する

- 現職の事情…プロジェクト期間、繁忙期、組織編成時期、引き継ぎ期間などを考慮する

賞与をもらってから辞めたい場合は就業規則を確認する

賞与をもらってから退職を希望する場合は、就業規則を確認しましょう。賞与の査定対象となる期間は会社によって異なります。「算定期間内に在籍していても、支給日に在籍していなければ賞与を支給しない」という会社もあるため、注意が必要です。

6月(12月)に賞与が支給される会社の場合、賞与が支給された後の6月(12月)末に退社するためには、5月(11月)中旬~下旬には内定を獲得し、現職の企業と退職交渉を進めておく必要があると考えられます。

興味を持った企業への応募は早めに決断しよう

現職の場合には職場に迷惑をかけないよう配慮に努める姿勢は必要ですが、せっかくの機会を逃さないようにすることも大切です。

中には、「募集は年1回。来年度の採用計画は未定」「欠員補充目的のため、充足したら募集は終了する」などの求人もあるでしょう。応募をためらっていると、せっかくの機会を逃してしまうかもしれません。そのため、興味を持った求人は応募するか否かを早めに決断しましょう。

円満退職したい場合は年度末や閑散期を検討する

円満退職したい場合、年度末や閑散期に退職できるよう調整しましょう。ただし、円満退職できるかどうかは、退職交渉の仕方などによっても左右されます。円満退職に向けては時期を考慮するだけではなく、さまざまな観点から配慮ある行動を意識することが大切です。

例えば、プロジェクトの進行中に退職すると、メンバーに迷惑をかけてしまう懸念があります。可能であれば、プロジェクトの終了に合わせて退職できるよう、退職時期の調整を試みましょう。

しかし、プロジェクト進行中に予期せぬトラブルが起こり、予定通りに終了しないこともあるかもしれません。転職活動を進める中で、プロジェクトの進捗が遅れ退職・入社時期が後ろ倒しになる場合は、面接時に伝えておきましょう。

仕事を辞める時期を決める上で考慮しておきたいこと

本章では、仕事を辞める時期を決める上で考慮しておきたい、次の4つの項目について解説します。

- 社会保険料の支払いタイミング

- 退職金、雇用保険の基本手当の受給要件

- 年末調整のタイミング

- 現職で昇進・昇格・昇給、異動などのタイミング

社会保険料の支払いタイミング

仕事を辞める時期を決める際は、社会保険料支払いに対する影響も考慮しておきましょう。

社会保険料の資格喪失日は、退職日の翌日です。そのため、月半ばで退職した場合、退職月の社会保険料は、退職月に再就職しない場合は全額自己負担となります。一方で、退職日を月末にした場合、資格喪失日は翌月の1日になるため、退職月の保険料は在籍していた企業が半額分負担してくれます。

退職日が1日異なるだけで退職月の社会保険料の負担額が変わることを意識しておきましょう。

退職金、雇用保険の基本手当の受給要件

退職金や雇用保険の基本手当の受給要件も、仕事を辞める時期を決める際に考慮しておきたい項目の1つです。

退職金が支給される企業では、一般的に支給の条件が定められています。また、勤続年数によって退職金の金額が変わることもあります。退職金の支給条件の確認不足により後悔することがないように、就業規則などには目を通しておきましょう。

また、雇用保険の基本手当を受給する際にも条件が定められています。基本手当を受給するには、原則、被保険者期間が離職の日以前の2年間に、通算12ヶ月以上あることが条件です。基本手当を受給しながら次の就職先を探したいと考えている場合は、被保険者期間が離職の日以前の2年間で通算12ヶ月以上あるか確認しておきましょう。

年末調整のタイミング

12月に転職する場合は、年末調整に影響が生じる可能性があります。

年末調整は原則転職先の企業で行いますが、12月中に転職し、前職の企業から12月分の給与が支払われる場合は、一般的に前職の企業が年末調整を行います。ただし、中には年末調整の対象を在籍社員に限っている企業もあるため、注意が必要です。

転職先企業でも12月分の給与が支払われる場合、年末調整をしてもらえる可能性がありますが、企業が定める年末調整のスケジュールに間に合わないこともあります。前職・現職いずれの企業でも年末調整をしてもらえない場合は、自分で確定申告をすることになります。

12月の転職は年末調整にも影響が生じる可能性があることを念頭に入れておきましょう。

現職で昇進・昇格・昇給、異動などのタイミング

仕事を辞める時期を決める際は、現職で昇進・昇格・昇給、異動などのタイミングも考慮しておきましょう。その理由は、昇進や昇給、異動などによって、現在抱える不満が解消される可能性があるからです。

例えば、昇給によって給与面に関する不満が解消されることがあるかもしれません。また、異動希望が通ることで、希望のキャリアに沿った経験を積めるようになり、転職する理由がなくなる場合もあります。

他にも、昇進・昇格・昇給、異動などのタイミングを考慮することで将来的にキャリアの選択肢が広がることもあります。例えば、直近でマネジャーに昇進することがほぼ既定している場合、マネジャー経験をしばらく積んでから転職したほうが管理職関連の求人にも応募できる可能性が生まれ、キャリアの選択肢が広がるかもしれません。

仕事を辞める時期を決める際は、昇進・昇格・昇給、異動などのタイミングも考慮しながら中長期的な視野を持って決めることが大切です。

仕事を辞める時期とあわせて決めておきたいこと

ここでは、仕事を辞める時期とあわせて決めておきたい次の3つの事項について解説します。

- 本当に今の仕事を辞めるべきか

- 在職中・退職後どちらに転職活動を行うか

- 退職を誰にどのように切り出すか

本当に今の仕事を辞めるべきか

本当に今の仕事を辞めるべきか改めて考え直してみましょう。

辞めたい理由を冷静に整理し、今の環境が自分の思い描くキャリアを実現できない環境なのか、中長期的な視点で考えてみることが大切です。今の会社を辞めたいと考える理由が一時的な問題や改善可能な状況であれば、社内でのキャリアアップや異動など、転職以外の方法で解決できることもあります。

感情的な決断や短期的な視点による判断にならないよう、今の職場での将来性や自身が思い描くキャリアプランと照らし合わせながら「本当に今の仕事を辞めるべきか」を慎重に検討しましょう。

在職中・退職後どちらに転職活動を行うか

仕事を辞めることを決めた場合、在職中・退職後どちらに転職活動を行うか決めておきましょう。在職中に転職活動を行うメリットとしては、経済的な不安を抱えるリスクを低減できる点が挙げられます。しかし、転職活動に割ける時間の確保が難しい側面があります。

一方、退職してから転職活動に取り組む場合、転職活動に専念できる利点がある反面、経済的な不安を抱える懸念があります。経済的な状況や転職活動にかけられる時間、心身の余裕などを考慮した上で転職活動を開始する時期を決めましょう。

退職を誰にどのように切り出すか

退職を誰にどのように切り出すかも、会社を辞める時期とあわせて決めておきたい項目です。退職の意思を伝える相手は、直属の上司が一般的です。落ち着いて会話できる場所と時間を確保した上で、直属の上司に相談したいことがある旨を伝えましょう。

なお、退職の意思を伝えるタイミングを決める際は、就業規則を確認しておきましょう。民法上では、雇用期間の定めがない場合は退職希望日の2週間前までに退職希望の旨を申し出れば退職できます。

退職の意思はいつ伝えたらいい?

退職する意思が固まった場合は、いつ会社に伝えたら良いのでしょうか。伝えるタイミングについて解説します。

いつまでに申し入れが必要か就業規則を確認しておこう

退職希望を伝える時期を決める場合、まずは就業規則を確認しましょう。基本的には、就業規則で定められている期間が、最短で退職できる期間になります。退職手続きを円滑に進めるためにも、退職希望を伝える際は事前に就業規則を確認しておきましょう。

法律上は原則2週間前でも可能

民法第627条では「退職の申し入れから2週間が経てば雇用契約が解除になる」と定められています。ただし、この内容が認められているのは無期雇用の場合に限ります。

契約社員など有期雇用の場合は、原則契約期間終了まで勤務するよう定められているため、注意が必要です。

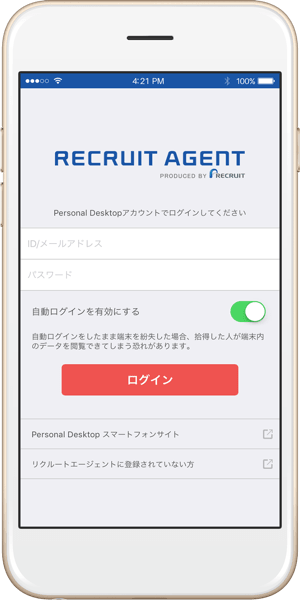

仕事を辞める時期に悩んだら、転職エージェントに相談してみるのも一つの方法

転職エージェントでは、応募したい求人に関して、「選考にどの程度の期間を要するか」「入社時期の相談ができるか」などの情報を教えてもらえる場合があります。退職から入社までの見通しを立てたいと考えている方は、転職エージェントに相談してみるのも良いでしょう。

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント 粟野友樹氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルを行っている。

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所代表 岡 佳伸氏

大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

記事更新日:2023年02月22日

記事更新日:2025年03月05日