目次

中途採用を行うベストな時期とは?

ここでは、中途採用に取り組むにあたって理解しておきたい、採用時期に関する2点の動向を解説します。

- 「中途採用は○月がベスト」という鉄則はない

- 職種によって中途採用を行う最適な時期は違う

「中途採用は○月がベスト」という鉄則はない

求人数や求職者数は絶えず変動しており、景気や社会情勢にも左右されます。職種によって求人が出やすい時期や求職者が動きやすい時期の傾向は異なるため、「中途採用は○月がベスト」といった、いつでも通用する鉄則はありません。適切な採用スケジュールを立てるには、採用環境や市場の動向を見極める力が求められるでしょう。

職種によって中途採用を行う最適な時期は違う

中途採用は通年採用が一般的です。そのため転職市場を俯瞰すると、年間を通じて大きな変動が起きるようなことはほぼありません。

ただし、クリスマスや年末年始が繁忙期となる飲食業や学生の進級・進学に影響を受ける教育関連企業など、業界特有の動向が採用に影響をもたらす職種・業種もあります。この場合、特定の時期に有効求人倍率が変動することもあります。

採用活動では、このような市場の変動を考慮することが大切です。市場変化や求職者の動向を考慮した採用戦略を立案することで採用活動を効率的に進められるようになるでしょう。

中途採用が活発な時期と落ち着く時期とは

中途採用は、求人数・求職者が極端に増減することは1年を通じてほとんどないと言えます。しかし企業側と求職者の動向には時期によって特定の傾向が見られ、双方は関連した動きを示すと考えられます。

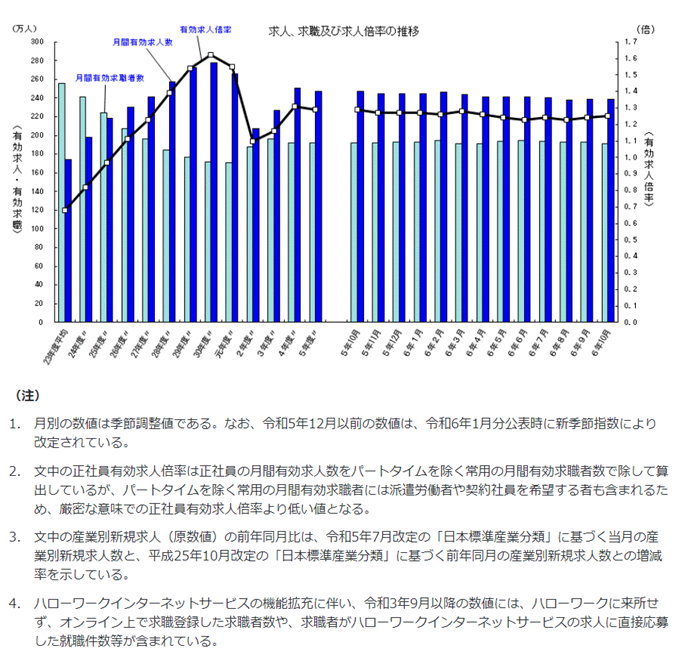

出典:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和6年10月分)』

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45900.html

1月・2月・3月は、中途採用が最も活発になる時期

1月・2月・3月は、1年の中で最も中途採用が活発化する時期だと考えられます。

その理由として、企業は新年度に向けて人員を補充したいと考えており、採用に積極的な姿勢を示すことなどが考えられます。また年度末までに余った予算を使い切るために採用を強化する企業もあることから、求人数が増加する傾向が見られます。また求人数が増えるこの時期を狙って転職活動に取り組む求職者が増えたり、新年度スタートに合わせて転職先を決めたいと考える求職者の活動量が増えたりすることも市場が活性化する要因であると言えるでしょう。

6月・7月は退職者が増える時期

6月・7月は、退職者が増える時期だと考えられています。6月・7月は、夏季賞与が支給される時期であり、賞与受給後に退職をする人が一定数いることが理由として挙げられます。また、新卒入社した社員が、ミスマッチなどを理由に転職活動を始めるのもこの時期の特徴です。

また、この時期は9月・10月の入社を目指し転職活動を進めている求職者もいるため、企業は転職意欲の高い人材との接点機会創出に努めるようにしましょう。

9月・10月は採用活動が活発になる時期

9月・10月は、1月・2月・3月に次いで採用市場が活性化する時期と言われています。

企業は、下半期の事業計画に基づき新たな人員補充に向けて採用活動に注力します。さらに、上半期に退職が発生したポジションの人員補充も必要になるため、即戦力の採用に注力する企業が増加することもこの時期に採用活動が活性化する理由と考えられます。

また、この時期は、夏季賞与を受け取ってから退職した求職者が本格的に転職活動を開始するケースも見られます。他にも年内までに内定を獲得したいと考える求職者が増えることも採用市場が活性化する要因と言えるでしょう。

4月・5月・11月・12月は中途採用が落ち着く時期

4月・5月、11月・12月は、中途採用が落ち着く傾向が見られます。

4月・5月は、採用担当者が新入社員の受け入れや翌年の新卒採用活動で多忙になるため、中途採用の活動量が自ずと減退します。また11月・12月は、事業の繁忙期を迎える企業が多く、採用活動が停滞する企業もあるでしょう。一方で、中途採用が落ち着くこの時期を狙って採用活動を強化する企業も一部見られます。

求職者も前述の企業の動きと連動し、活動が停滞します。ゴールデンウイーク明けや年末年始明け頃から活動量が増え始めるでしょう。

「中途採用が活発な時期」に開始するメリット・デメリット

ここでは、中途採用が活発な時期に採用活動を開始するメリットとデメリットを紹介します。

どの時期にも一長一短がありますが、時期ごとの特性を理解すると共に自社の採用戦略に活かして、採用確度を高めましょう。

「中途採用が活発な時期」に開始する3つのメリット

中途採用が活発な時期に採用活動を開始するメリットとして、次のような3つが挙げられます。

- 多くの求職者と接点を持ちやすい

- 新しく転職活動を始める人が増える傾向にある

- 求職者の意思決定スピードが速い傾向がある

求職者が増える時期は、母集団の量を確保しやすく、より多くの候補者の中から内定者を決められるでしょう。また新しく転職市場に参入する求職者も多く、転職意欲の高い求職者との出会いも期待できます。

さらに年度が切り替わる前や中間決算前など、事業の区切りを目処に転職したいと考える求職者も中にはいるため、比較的求職者の意思決定スピードが速くなる場合がある点も採用担当者としてはメリットに感じられるでしょう。

「中途採用が活発な時期」に開始する2つのデメリット

中途採用が活発な時期に採用活動を開始する場合、次の2つのデメリットが考えられます。

- 自社の求人情報が埋もれやすい

- 辞退されやすい

中途採用が活発な時期は、通常よりも多くの求人情報が公開されるため、自社の求人情報が求職者に届きにくい側面があります。掲載やアピール方法を工夫しないと、自社の求人情報が採用競合の求人情報に埋もれてしまうこともあるでしょう。

また一人の候補者が複数選考を併願しながら進める場合、選考中や内定後に辞退されやすい懸念もあります。採用活動では、応募者の入社意欲を高めていく取り組みにも注力する必要があるでしょう。

「中途採用が落ち着く時期」に開始するメリット・デメリット

続いて、中途採用が落ち着く時期に採用活動を開始するメリットとデメリットを紹介します。

「中途採用が落ち着く時期」に開始する3つのメリット

中途採用が落ち着く時期に採用活動を開始するメリットは次の3つです。

- 自社の求人情報が求職者の目に留まりやすくなる

- 辞退リスクが低くなる可能性がある

- 優秀な人材に出会える可能性が高まる

中途採用が落ち着く時期は、採用競合が少なく、自社の求人情報が求職者の目に留まりやすいメリットがあります。また採用競合が少なく、求職者を取り合う構図も活発な時期と比較して発生しにくいことから、辞退率も採用活動が活発な時期より抑えられるでしょう。

また中途採用が落ち着く時期は、ゴールデンウイークや夏休み、冬休みなどと重なるため、普段は忙しくて転職活動ができない人材が転職市場に参入することもあります。自社にマッチした優秀な人材に出会える可能性が高まるのも、この時期に転職活動に取り組む利点と言えるでしょう。

「中途採用が落ち着く時期」に開始する3つのデメリット

中途採用が落ち着く時期に採用活動を開始するデメリットとしては、主に次の3点が考えられます。

- 母集団形成の難易度が上がる可能性がある

- 意思決定に時間を要する傾向がある

- 転職意欲の低い候補者が多い傾向にある

求職者数が減る時期は、大量採用をしたい場合や今すぐの採用を目指している場合などは、自社に合う人材の採用が難しくなるかもしれません。自社の採用要件に合う人材が転職市場にどの程度いるのか等、見定めながら進めると良いでしょう。

また「自分に合う企業があれば転職したい」と転職時期を明確に定めていない求職者も一定数おり、意思決定に時間を要することもあるので根気も大切です。

中途採用を通年で行う際の3つの時期に合わせた採用活動のポイント

ここでは、中途採用を通年で行う際の採用活動のポイントを次の3つの時期に分けて紹介します。

- 中途採用が活発な時期

- 中途採用が落ち着く時期

- 中途採用を通年で行う場合

中途採用が活発な時期

中途採用が活発な時期に成果を上げるポイントとしては、選考スピードを早めることが挙げられます。その理由は、選考や合否に時間を要していると、先に内定を出した他の企業に転職を決めてしまう可能性があるからです。

中途採用が活発な時期は自社だけでなく、他社も同様に採用活動を実施しています。求職者に自社を選択してもらうためもスピード感を持って採用に取り組むことが大切です。

中途採用が落ち着く時期

中途採用が落ち着く時期には、この時期を「チャンス」と捉え他社に先駆けて採用活動を開始することがポイントです。他社よりも一歩早く求人情報を公開することで、競合とバッティングする前に優秀な人材と接触できたり、求める人材を採用できたりするでしょう。

中途採用を通年で行う場合

通年採用に取り組む場合、定期的な採用情報の更新を心掛けましょう。採用情報が更新されないままでは、求職者に採用活動が停止していると捉えられてしまうことがあります。せっかくの採用機会を逃してしまうことにもなりかねません。採用情報はできるだけこまめに更新しましょう。

中途採用のスケジュール作成5ステップ

中途採用のスケジュールを作成するにあたっては、次の5つのステップを踏むといいでしょう。

- ターゲット・募集要項を決定する

- 自社のアピールポイントを整理する

- 採用手法を選定する

- 選考活動・面接を行う

- 入社前フォローを実施する

ここでは、ステップごとに取り組み解説していきます。

ステップ1:ターゲット・募集要項を決定する

まずは、ターゲットと募集要項を決定します。その際、ゴールから逆算してターゲットや募集要項を決めることが大切です。この場合のゴールとは「いつまでに、どのような人を、何人採用するか」という採用目標のことを指します。採用目標を策定した上でターゲットを設定し、詳細を募集要項に落とし込んでいきましょう。

ステップ2:自社のアピールポイントを整理する

続いて、自社のアピールポイントを整理しましょう。自社のアピールポイントを洗い出す時は、採用担当者だけでなく、内定者が配属される部署の従業員も巻き込んで考えることをおすすめします。実際に配属される部署で働く従業員の声を反映させることでミスマッチの低減を期待できるでしょう。

ステップ3:採用手法を選定する

次に採用手法を選定します。採用手法には「ハローワーク」「転職サイト」「転職エージェントの活用」など、様々な手法があります。期待する成果を創出するためには、ターゲットに合った手法選びが大切となるでしょう。

例えば、昨今はSNSを用いた手法(ソーシャルリクルーティング)を活用して、SNSを主に利用する世代や人々への採用に取り組む企業も見られます。またエグゼクティブや専門職の採用を目標に掲げる場合は、求職者に直接自社の魅力を届けられるダイレクトリクルーティングや、ハイクラス人材に特化した媒体の活用を検討してみましょう。

ステップ4:選考活動・面接を行う

採用活動の基盤が整った後は、選考・面接のフェーズに移ります。選考や面接では、応募者が自社にマッチしているのか、募集要項に合致しているのかを確認すると共に、応募者に対し自社の理解を深めてもらう工夫も必要です。採用担当者は求職者の話にしっかり耳を傾け、話しやすい雰囲気を作るようにしましょう。

“応募者をジャッジする”というスタンスでは、求職者から避けられてしまう可能性もあります。選考・面接では、相互理解の場になるよう対応や心構えを意識しましょう。

ステップ5:入社前フォローを実施する

内定を出した直後はもちろん、入社日までフォローに努めましょう。

内定辞退を抑止する方法としては、内定後の面談や食事会の実施などが挙げられます。また定期的なコンタクトも有効です。入社日まで放置状態にならないよう定期的に連絡することはもちろん、内定者の心情を鑑みながら面談などで不安を払拭しましょう。

アドバイザー

組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント

粟野 友樹(あわの ともき)氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。