目次

中途採用とは

中途採用とは、一般的には就業経験を持つ人材を採用することを指します。

以前は、豊富な経験やスキルを持つ人材を採用することを中途採用と呼ぶケースも見られましたが、最近では未経験者や若年層の採用も含め中途採用と一括りに称するケースが多くなっています。

中途採用と新卒採用・キャリア採用の違い

ここでは、中途採用と新卒採用・キャリア採用の違いを紹介します。

中途採用と新卒採用の比較

中途採用と新卒採用の大きな違いは、採用ターゲットにあるといえるでしょう。

中途採用の採用ターゲットは就業経験を持つ人材です。ある程度ビジネス経験やキャリアを積んだ人材が採用対象となるため、即戦力として活躍できる人材の採用が期待できます。

一方で、一般的に新卒採用は、就業経験のない教育機関卒業見込みの学生が対象となることが多いようです。育成前提にはなりますが、将来的な企業の成長を見越し、組織を牽引する人材を育てることを目的に据えている点が特徴の一つでしょう。

| 中途採用 | 新卒採用 | |

| 目的 | 人員不足やノウハウ不足の解消 | 幹部候補生となる人材の採用など |

| ターゲット | 就業経験を持つ社会人 | 教育機関卒業見込みの就職活動に取り組む学生 (企業によって卒業後一定の年数以内であれば新卒とみなすケースがあるなど、対象となる人材要件は異なる) |

| 採用人数 | 基本は欠員・増員分のみ 事業計画によって行われるケースも見られる | 事業計画や企業規模による |

| 採用活動時期 | 通年もしくは欠員や補充事由が発生した時 | 広報活動開始:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降 正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降(※1) |

| メリット | ・教育コストの削減が期待できる ・即戦力としての活躍が期待できる | ・採用スケジュールを立てやすい ・企業文化を継承しやすい |

| デメリット | ・企業文化が継承しづらい | ・教育コストがかかる ・戦力になる前に退職する可能性がある |

参考(※1):厚生労働省『大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184189_00002.html

中途採用とキャリア採用の比較

中途採用は、就業経験のある人材が対象になるのに対し、キャリア採用は中途人材の中でも特に即戦力を求める傾向が見られます。キャリア採用では、専門知識や経験豊富な人材を優先採用している旨を訴求し、経験やスキルを強みにする候補者からの応募を募ることが多いです。

中途採用とキャリア採用は、同義で使用されるケースもありますが、採用の現場では採用基準やターゲットを明確にするために各言葉を使い分けることもあります。

| 中途採用 | キャリア採用 | |

| 目的 | 人員不足解消 | 即戦力人材の獲得 |

| ターゲット | 未経験者や経験の浅い人材を含む場合もある | ・事業課題を解決できる可能性のある高スキルを持つ人材 ・特定のスキル、ノウハウを持つ人材 |

| 採用人数 | 欠員・増員分のみ 事業計画によって行われるケースも見られる | 欠員・増員分のみ 事業計画によって行われるケースも見られる |

| 採用時期 | 通年もしくは欠員や補充事由が発生した時 | 通年もしくは欠員や補充事由が発生した時 |

| メリット | ・採用コストを抑えられる | ・教育コストがかかりづらい ・自社の事業成長を促進してくれる |

| デメリット | ・経験、スキルが乏しい場合教育が必要になる場合がある | ・ターゲット人材が市場にいないこともある ・採用単価が高くなる傾向がある |

中途採用の現状

株式会社リクルートやリクルートワークス研究所が実施した調査から、中途採用の現状として下記3点の特徴が見てとれます。

- 採用難が継続する

- 企業の採用意欲は高いまま推移する

- 事業変革型の採用が注目されている

現状1:採用難が継続する

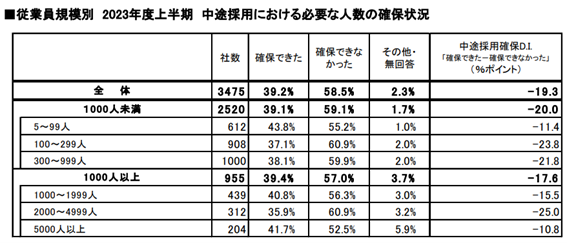

リクルートワークス研究所が実施した『中途採用実態調査』によると、2023年度上半期の中途採用において、必要な人数を確保できた企業は39.2%、確保できなかった企業は58.5%となっており、約6割の企業が目標人数を採用できなかったと回答しています。

引用:リクルートワークス研究所『中途採用実態調査』

https://www.works-i.com/surveys/item/240118_midcareer.pdf

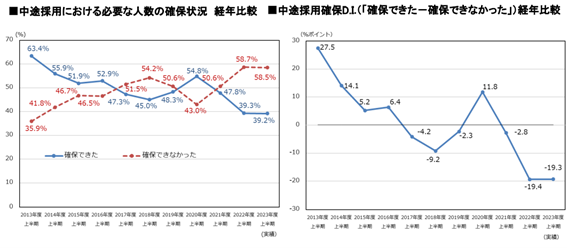

また中途採用における必要な人数の確保状況においては、コロナ禍の影響で人材確保難は2020年度上半期に一度下げ止まりになったものの、2021年度上半期以降は人材確保難の状況へと転換しました。

引用:リクルートワークス研究所『中途採用実態調査』

https://www.works-i.com/surveys/item/240118_midcareer.pdf

本調査結果より、中途採用は、恒常的な人材確保難に突入している様子が伺えることから、引き続き厳しい採用状況が続くと考えられるでしょう。

現状2:企業の採用意欲は高いまま推移する

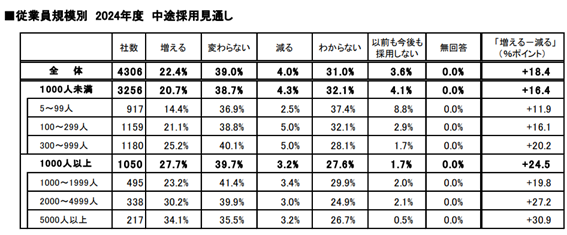

また、企業の採用意欲は、依然として高い状態に保たれるでしょう。

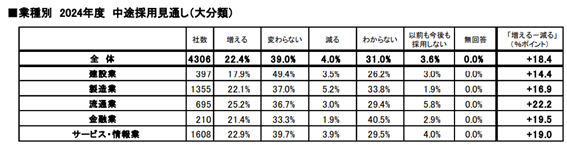

この現状を推察する理由として、リクルートワークス研究所が実施した『中途採用実態調査』において、中途採用見通しが全ての従業員規模・業種で「増える」が「減る」を上回る結果になったことが挙げられます。

引用:リクルートワークス研究所『中途採用実態調査』

https://www.works-i.com/surveys/item/240118_midcareer.pdf

引用:リクルートワークス研究所『中途採用実態調査』

https://www.works-i.com/surveys/item/240118_midcareer.pdf

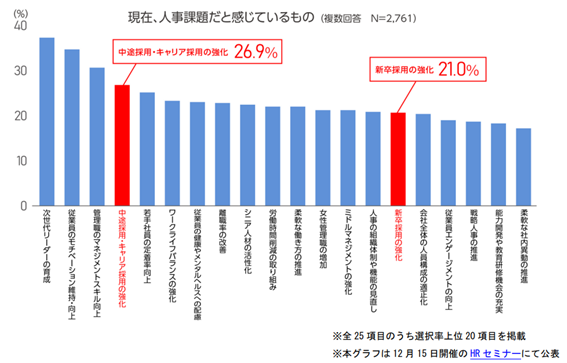

また株式会社リクルートが実施した『企業の人材マネジメントに関する調査 2023』では、企業の人事担当者が感じる人事課題を問う設問において、「中途採用・キャリア採用の強化(26.9%)」が全項目のうち4番目に高い選択率になっており、「新卒採用の強化(21.0%)」よりも強い課題感や関心を示していることが分かります。

引用:株式会社リクルート『企業の人材マネジメントに関する調査 2023』

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240222_work_01.pdf

コロナ禍からの事業回復に伴う人材需要が高まっている背景もあり、企業の採用意欲は高い状態が継続すると見込まれるでしょう。

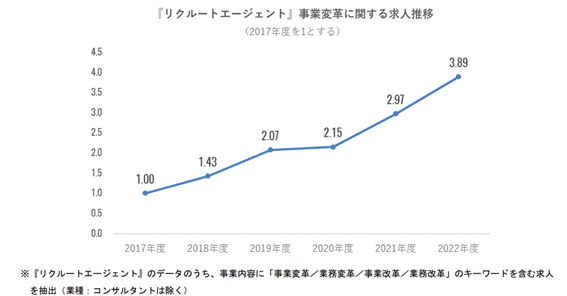

現状3: 事業変革型の採用に注目が集まる

ビジネス環境の変化が激しい昨今においては、事業変革型の採用に注目が集まる点も特徴的な現状といえるでしょう。ビジネス環境の変化に伴い、経営戦略や事業の変革・変更を余儀なくされる企業が増えており、採用の在り方も単に人手不足を解消するための人材獲得から事業戦略やビジネスモデル変革を推進するために必要な人材を採用するスタンスに移り変わりつつあります。

株式会社リクルートが実施した『企業の人材マネジメントに関する調査 2023』では、事業変革に関する求人数が急速に伸びています。

引用:株式会社リクルート『企業の人材マネジメントに関する調査 2023』

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20240222_work_01.pdf

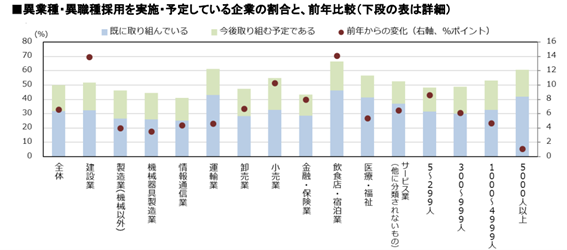

またリクルートワークス研究所『中途採用実態調査』では、異業種・異職種の採用について「既に取り組んでいる」「今後取り組む予定である」と回答した企業は49.9%となり、前年度の調査から6.6ポイント上昇しています。

引用:リクルートワークス研究所『中途採用実態調査』

https://www.works-i.com/surveys/report/240118_midcareer.html

事業変革に関する求人数が急速に伸びていること、異業界・異業種の人材を採用する企業が増加していることの2点を踏まえると、事業戦略を推進するような人材を外部や業界外から獲得する事業変革型の採用に注目する企業が増えていると考察できます。

中途採用の手法

ここでは、中途採用で用いられることの多い4つの採用手法を紹介します。

- 求人広告

- 人材紹介

- スカウトサービス

- リファラル採用

採用手法に関する詳しい解説は、下記記事を参照ください。

手法1:求人広告

求人広告は、求人広告媒体に求人情報を掲載し、応募者を募る手法です。転職サイトなどのWeb上に求人広告を掲載する他、タウン誌など紙媒体の求人広告もあります。さらに業種や職種、地域、一部の年齢に特化した媒体もあるため、ターゲットに合わせて適した媒体の利用も一案です。

多くの求職者に自社の求人情報を広く公開できる点が利点として挙げられます。

手法2:人材紹介

人材紹介とは、人材紹介会社のデータベースに登録されている人材の中から自社のターゲットに近しい求職者を紹介してもらう手法です。

人材紹介会社が事前にスクリーニングしているケースもあるため、紹介される人材は募集要項にマッチしている可能性が高い点がメリットといえるでしょう。また人材紹介会社が応募者に対し自社の魅力を伝えてくれることがあるため、応募者も一定の志望度を有していることが期待できるでしょう。

手法3:スカウトサービス

スカウトサービスとは、媒体のデータベースに登録してある求職者のスキルや経験などを見て、企業から求職者に直接アプローチができる転職サービスのことをいいます。

「魅力的な求人があれば転職を考える」といった転職潜在層にもアプローチできる他、自社や業界に興味・関心がない候補者に対してもスカウトやオファーを通じて、興味を喚起できる点などがメリットです。

手法4:リファラル採用

リファラル採用とは、自社の従業員から採用ターゲットにマッチする人材を紹介してもらう手法です。自社の従業員の口コミや勧誘を通じて母集団を形成するため、採用コストを抑えられるケースもあります。

また友人や知人を紹介するという手法の特徴から、既存の従業員から事前に自社の魅力や実態を聞いている可能性も高く、自社のことを理解した上で応募していることも考えられます。そのため、入社後のミスマッチを低減したり、入社後の活躍を期待できたりする点もリファラル採用のメリットといえるでしょう。

中途採用のメリット

中途採用に取り組むことで得られるメリットは、主に以下のようなことが挙げられます。

- 初期教育のコスト・工数削減が期待できる

- 自社に新たなノウハウが蓄積する可能性が高まる

- 組織の多様化に寄与する

メリット1:初期教育のコスト・工数削減が期待できる

中途採用のメリットとして初期教育のコスト・工数を削減できる点が挙げられます。

中途採用は未経験者を採用する場合であっても対象の多くは社会人経験を持つため、基礎的なビジネスマナーが身に付いている人材が大半です。入社初日から日常業務に取り組んでもらえる可能性が高いでしょう。

メリット2:自社に新たなノウハウが蓄積する可能性が高まる

中途採用で登用した人材が持つ他社のノウハウや文化を自社に吸収できる点も中途採用の利点です。自社に新しいノウハウが蓄積されることにより、より効率的な業務推進が実現したり、新しいビジネスチャンスが生まれたりすることもあるでしょう。

メリット3:組織の多様化に寄与する

中途採用で入社した人材は、組織の多様化にも寄与することが期待できるでしょう。

中途採用は、ターゲットが固定化されがちな新卒採用とは異なり、求める人物像を柔軟にコントロールしやすい手法です。その利点を活かし、既存従業員とは違う考え方や視点を持つ人材を採用すれば、組織の多様化が進むでしょう。

ビジネス環境や消費者のニーズが急速に変化する昨今においては、柔軟な事業変革を実現するためにも新しい価値観や仕事観を持つ人材の採用が求められるようになりました。中途採用で入社した人材が新しい考え方や視点を企業にもたらすことで、企業は急速なビジネス変化に対応できる強固な組織を作ることができるでしょう。

中途採用実施の流れ

中途採用実施の流れは、次の通りです。

- 採用計画を作成する

- 母集団を形成する

- 選考する

- 入社前のフォロー

- 入社後のフォロー

上記は、基本的な中途採用実施の流れとなります。上記を参考に自社の採用課題や採用ターゲットに合わせ適切なプロセスを組みましょう。

STEP1:採用計画を作成する

中途採用では、まずは「採用計画」を立てることからスタートします。

採用計画は、事業をどう伸ばしていくかという事業計画と人員計画をリンクさせて考えていくことが重要です。そして人員計画をもとに「採用人数(目標)」と「採用ポジション」を明確化します。

「採用ポジション」が決まったら、「求める経験などの採用要件」や「求める人物イメージ」などを含めた「採用基準」を配属先現場と擦り合わせていきます。感覚的になりがちな採用要件は言語化し、役員、配属現場、採用担当が共通認識を持つようにするとよいでしょう。

その際に採用フローも決めていきます。採用フローとは具体的には、どのような選考フローにするか、誰が面接をするか、どのような基準で評価をし、どのように共有するのか(評価シートの内容から共有方法まで)といった内容です。

採用ポジション・採用基準が明確になったら、採用予算を立て予算に合わせて使う採用ツール(人材紹介、求人広告、ダイレクトリクルーティングなど)を検討していきます。

STEP2:母集団を形成する

採用活動を進めるにあたりポイントとなるのが母集団形成です。母集団形成とは応募者を集める活動のことで、応募数を担保することに加えて、マッチするターゲットを集めることが重要となります。

その背景として、転職活動では複数の企業に同時に応募する人が多いため、選考時の辞退なども一定数見越す必要があります。必ずしも応募1名で1名採用ができるというわけではないため、1つのポジションを採用するために複数の応募者を募るのが通常です。

また、近年、採用ツールも多様化してきたため、ポジションや求めるターゲットと採用予算に応じて使うツールを使い分け、ベストなツールを活用していきます。例えば、専門職種に特化した転職サイトや人材紹介会社などもあるので、自社に合う採用手法はどのようなものか見極め、活用していきます。

STEP3:選考する

応募者を集める母集団形成フェーズの次は、その中から選んでいく「選考」フェーズになります。企業側からするとマッチする人材を選んでいく「選考」ですが、応募者側からするとどの企業が自分にマッチするか企業を選んでいく「選考」でもあります。

そのため、選考フェーズで気を付けるポイントとしては、マッチする人材の選定とともに、「魅力づけ」をする場でもあるということを押さえておく必要があります。面接担当者の対応や合否連絡のスピード感などで求める人材を逃してしまうリスクもあるため、面接担当者の面接力向上や選考スピードの向上に力を入れる企業も多くあります。

STEP4:入社前のフォロー

選考を終え内定受諾となった場合も安心はできません。候補者が退職交渉で在籍企業から引き留めにあったり、入社まで1~2か月空くことで不安が大きくなったり、心変わりをしてしまうというケースもあります。内定を受諾したからといって入社まで連絡を取らない状態は避けましょう。

内定受諾後も定期的に連絡を取り、入社に向けて不安がないか、退職にあたって在籍企業の引き継ぎは順調に進んでいるかなど入社前のフォローをしていくとよいでしょう。

STEP5:入社後のフォロー

中途採用の場合、即戦力だからと入社後は配属先任せにしてしまう企業もありますが、入社後スムーズに活躍するためのフォローを行うオンボーディング(受け入れ~定着・戦力化への支援)という過程が近年重要になってきています。

スキルや経験はマッチしていても、企業文化やルールが違ったり、組織・風土に馴染むのに一定時間がかかったりします。そのため配属先や担当業務に早期に馴染むためのフォローは、採用担当・配属先が一体となって施策を練り取り組んでいくのがよいでしょう。

※オンボーディングに関しては、以下の記事をご参照ください

中途採用で期待する成果を創出する方法

中途採用で期待する成果を創出する方法としては、次の3つの方法があります。

- 採用競合の求人情報や市場を調査して人材要件を調整する

- ターゲットに合った採用手法・媒体を選ぶ

- 応募者への動機づけを意識する

自社の採用課題や現状に合わせ、効果を見込める方法を取り組んでみましょう。

方法1:採用競合の求人情報や市場を調査して人材要件を調整する

中途採用に取り組む際は、採用競合や中途採用市場を調査することも大切です。採用競合が公開している求人情報や募集要項を確認し、どのような条件でどのような人材の採用に取り組んでいるのか、サーチしてみましょう。また中途採用市場を把握することで、採用難易度や求職者の動向も見えてきます。

競合が打ち出している求人情報や市場の動きから自社の要件を調整しましょう。例えば、採用競合よりも魅力的な条件を付ける、選考フローを短縮する、ターゲット条件を緩和するなどが挙げられます。

前回の採用活動と同じ要件で採用を開始するのではなく、その時の競合の状況や市場と求職者の動向に合った要件で採用に取り組むことが大切です。

方法2:ターゲットに合った採用手法・媒体を選ぶ

また、中途採用を実現させるためには、ターゲットに合った採用手法・媒体の利用も不可欠です。採用手法・媒体の選定においては、明確なターゲット設定も必須といえるでしょう。

ターゲット設定の際は、自社の求める架空の人物(ペルソナ)を想定し、前職での経験、性格など、詳細な人物像を定めておくことがポイントです。その上で定めた人物像が利用しそうな媒体や接触機会を創出できそうな採用手法を選ぶようにしましょう。

方法3:応募者への動機づけを意識する

応募者が「入社したい」と思えるように動機づけを行うことがポイントです。より強固な動機づけを行うためには、働く社員や企業文化・社風、経営者の考えやビジョンへの理解などを促すことが大切です。他社と差別化できる自社の魅力を整理し、求職者の自社に対する理解が深まり、魅力を感じられるような訴求方法を考えてみましょう。例えば、カジュアル面談やオウンドメディアを活用した発信、経営者との面談などの方法が挙げられます。

働き方への考えが多様化する昨今においては、従来の採用活動のように給与や休日休暇、福利厚生といった条件面だけを自社の魅力として訴求する方法では、動機づけが甘く求職者に自社を選んでもらうことは難しいかもしれません。採用活動では、各採用フローにおいて「入社したい」と思わせる動機づけのプロセスを意識的に組み込んでいきましょう。

アドバイザー

組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント

粟野 友樹(あわの ともき)氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。