目次

内定通知書とは、企業が応募者に採用が内定したことを通知する書類

内定通知書とは、企業の採用活動に際し、企業が応募者に対して採用が内定したことを通知する目的で作成する書類です。

内定通知書の法的効力

採用活動における内定とは「解約権留保付労働契約」のことです。解約権留保付労働契約とは、労働契約を開始する時期は決定されているものの、特定の事由に基づいて労働契約を解約する権利が企業側に留保されている状態を指します。つまり、特定の事由に該当しない・正当な理由のない内定の取り消しは解雇に相当します。

内定の通知を内定通知書で行うことに法的な義務はないため、中には内定通知書を発行しない企業もあります。しかし、応募者に対して速やかに内定通知書を交付することによって、自社への入社意思を固めてもらい、希望の人材を確保しやすくなるメリットがあります。また、双方の同意を書面に残すことでトラブル回避にもつながるため、多くの企業が内定通知書の交付を行っています。

内定通知後は、企業側の内定取り消しは原則不可能

前述したとおり、正当な理由のない内定取り消しは解雇に相当するため、内定通知後の企業側からの内定取り消しは、正当な理由がない限り不可能です。

正当な理由とは、内定を通知したときには企業側が知ることができなかったことで、それが内定取り消しを行うことに関して合理的で、社会的な常識と照らし合わせても相当性があると認められる場合です。

具体的には、以下のようなケースが該当する可能性があります。

- 内定者が労働契約の前提となる条件や資格要件などを満たせないことが判明した場合

- 内定者が傷病で労働することができなくなった場合

- 内定者が採用の決定に直接影響を与える重大な内容を詐称していた場合

- 内定者が反社会的行為を行った場合

- 業績の悪化で採用することが困難になった場合

なお、業績の悪化が原因で内定を取り消す場合は、以下の整理解雇の4要件を満たす必要があります。

- 経営を続けるために人員削減が必要であること

- 解雇(内定取り消し)を回避するための最大限の努力を行ったこと

- 解雇対象者の人選が合理的であること(内定者を対象者として選んだことが合理的であること)

- 対象者への説明方法や説明の程度などが妥当であること

整理解雇の4要件に関しては、厚生労働省が公表している労働契約の終了に関するルールを参考にしてください。

内定通知の承諾後でも内定者からの内定辞退は可能

一方、内定者が内定を辞退することは、内定を承諾した後であっても可能です。

民法に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」という規定があります。

引用:民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

なお、仮に企業が内定辞退者に対して損害賠償請求をした場合、それが認められるのは、内定辞退の申し入れが著しく信義に反する態様(例えば、多額の費用がかかる研修に参加しながら、入社直前に理由もなく突然、内定辞退を申入れるようなケースや、借上社宅入居のため既に外部に多額の費用支出がされたような状態でやむ得ない事由がないケースなど)でなされた場合に限られます。

また、損害賠償請求が認められたとしても、採用選考や入社準備に要した費用や、他の応募者を採用できなかったことの機会損失等など、限定的なものとなります。

内定辞退を防ぐ方法に関しては、以下の記事をご参照ください。

内定通知書の送付は、採用が決まり次第が望ましい

内定通知書は、内定が決まり次第なるべく早く、遅くとも面接日から1週間〜10日以内 には送付することが望ましいでしょう。書面の作成に時間がかかって遅くなるのであれば、先に口頭やメールなどで内定したことを伝え、後追いで内定通知書を送る方法もあります。

複数の企業に応募している応募者は少なくありません。内定を通知する時期が遅くなればなるほど、応募者が不安になってほかの企業に応募したり、ほかの企業の内定を承諾したりするリスクが高まるかもしれません。

内定通知書と他の書類との違い

採用に関わる書類には、「採用通知書」「労働条件通知書」「内定承諾書」などがあります。

それらの書類と内定通知書との違いを解説します。

内定通知書と「採用通知書」の違い

採用通知書とは、採用することが正式に決定したことを知らせる書類です。

一方、内定通知書は、採用の決定通知に加えて入社時までの対応も伝えることで内定者に対して確実な入社を促すための書類です。

二つの書類は、「企業に採用する意思があるということを採用したい相手に伝える」ための書類であり、同じ意味合いのものであるため、「採用内定通知書」という形で「採用が内定し、企業サイドでは採用することを正式に決定した」ことを伝える運用を実施している企業もあります。

内定通知書と「労働条件通知書」の違い

労働条件通知書とは、労働契約締結時、採用する相手に対して法律で定められた特定の労働条件を明示するための書類です。

内定通知書との違いは、法律上の作成義務の有無にあります。

前述したように、内定の通知を内定通知書という書類で行うかどうかは企業の任意ですが、特定の労働条件の明示を書類で行うことは法律上の義務です。

労働条件通知書で明示しなければならない労働条件とは、以下の内容です(5の内、昇給に関する事項を除く)。

- 労働契約の期間に関する事項

- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

内定通知書と「内定承諾書」の違い

内定承諾書とは、内定者が企業に対して「内定を承諾する、入社する意思がある」ことを伝えるための書類です。

内定通知書との違いは、採用の内定に対して異論がないという意思を発信するのがどちらであるかということです。内定承諾書は内定者から発するものであり、内定通知書は企業から発するものです。

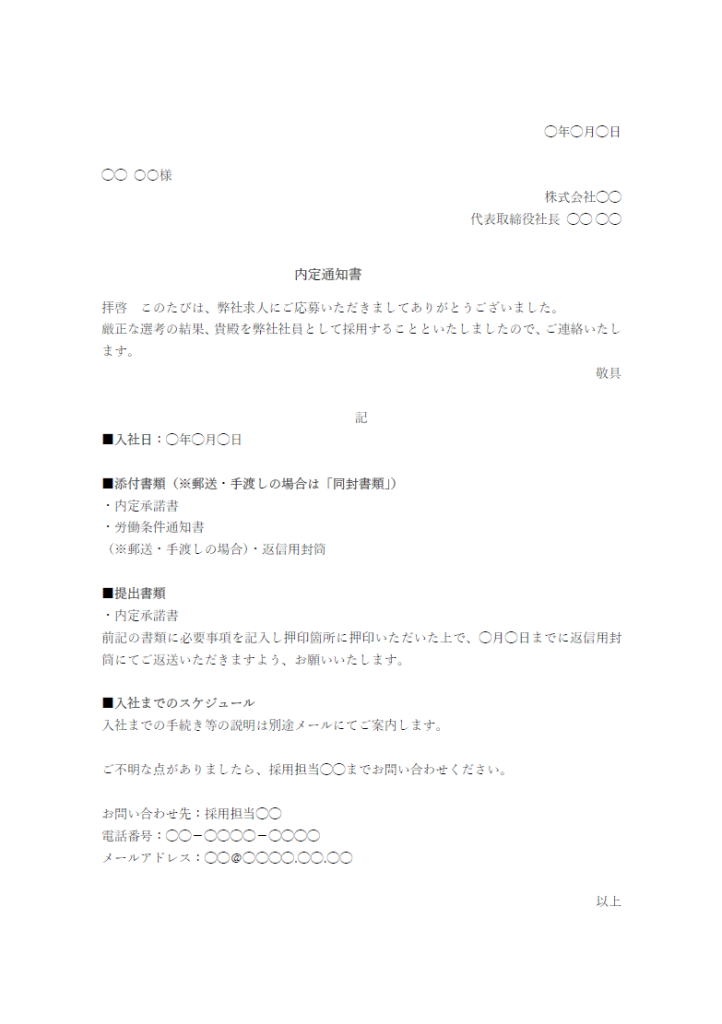

内定通知書の作成例と注意点【ダウンロード可能な雛形付き】

内定通知書の作成例と、作成する際の注意点を解説します。ダウンロードできる雛形も用意したので、ぜひご活用ください。

内定通知書の作成例

内定通知書を作成する場合、一例としては以下のように記載することが多いようです。各項目についても併せてご紹介します。

(1)日付

内定通知書の右上に、内定通知書を作成した年月日を記載します。

(2)企業名と代表者名

内定通知書が会社の代表者からの通知であることを表すために、企業名とともに代表者の役職と氏名を記載します。

なお代表とは、かならずしも代表取締役である必要はありません。人事部長などの名前で通知することもあります。また表記は、役職名 フルネームの氏名が一般的です。

代表取締役社長 ◯◯ ◯◯

(3)応募に対するお礼の言葉

応募への感謝の気持ちを伝えるために、応募に対するお礼の言葉を記載します。

(4)採用内定の通知文章

採用内定が決まったことを明確に伝えるために、採用内定の通知文章を記載します。

(5)入社年月日

入社してほしい年月日を伝えるために、入社年月日を具体的に記載します。

(6)添付した書類の内容(※郵送・手渡しの場合は「同封書類」)

内定の通知とともに添付した書類を知らせるために、書類の内容を箇条書きで記載します。

- 内定承諾書

- 労働条件通知書

- (郵送・手渡しの場合)返信用封筒

(7)入社までに提出してほしい書類の内容

入社までの提出書類の確認をするために、入社までに提出してほしい書類の内容を箇条書きで記載します。

・内定承諾書

(8)上記(7)の提出期限、その後のスケジュール

期限内の提出をお願いするために、書類の提出期限を記載します。

また入社までのスケジュールにも触れておくとよいでしょう。

例)前記の書類に必要事項を記入し押印箇所に押印いただいた上で、◯月◯日までに返信用封筒にてご返送いただきますよう、お願いいたします。

入社までの手続き等の説明は別途メールにてご案内します。

(9)採用担当者の氏名と連絡先

内定者が不明点を確実に確認することができるように、採用担当者の氏名と連絡先を記載します。

お問い合わせ先:採用担当◯◯

電話番号〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

メールアドレス:〇〇〇〇@〇〇〇〇.〇〇.〇〇

内定通知書を作成する際の注意点

内定通知書を作成する際には、内定者との間でのトラブルを防止するため、例として以下のような点に注意しましょう。

会社印を押印する

内定通知書は会社としての正式な決定を表すものであり、そのことを証するために会社印を押印することが望ましいでしょう。

入社までのスケジュールを具体的に明記する

必要な手続きなどを着実に実施するため、内定承諾後に内定通知書に記載した入社までのスケジュールは、念のため直接伝えることが望ましいでしょう。

- 問い合わせの連絡先や担当者を明記する

入社を確実なものとするには、内定者が確認したいことに対して真摯に説明する姿勢が大切です。そのためには、問い合わせの連絡先や担当者名を内定通知書に明記することが望ましいでしょう。

- 書き間違いがないか項目ごとにチェックする

提出書類やスケジュールなど、記載内容に間違いがあると後からトラブルになりかねません。項目ごとにしっかりチェックしましょう。

- 複数人に出す場合は取り違い、送付先に間違いがないかチェックする

特に複数の人に同時に内定通知書を出す場合は、取り違えのないよう慎重に確認することが大切です。郵便がきちんと届けられるよう、宛先も正確かどうかチェックしましょう。

内定通知書の送り方

内定通知書は、採用内定を決定したことと、入社に向けた必要な手続きなどを相手に確実に伝えるための書類です。そのため送付にあたっては以下のような点に注意することが望ましいでしょう。

郵送での送付

- 封筒に「親展」と記す

- 宛先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封する

- 書留やレターパックなどで送る

例えば、中途採用の場合で同居する家族に転職することを知らせていない応募者もいるかもしれません。そういった点にも配慮して、本人しか開封できないように「親展」と記すことで、家族間でのトラブルが原因で本人が入社できなくなるリスクを回避できるかもしれません。

また、内定者が内定承諾書を返送しやすくするために、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封することが望ましいでしょう。

さらに、内定通知書が本人のもとへ確実に届いていることが確認できるように、配達確認ができる手段を使うとよいでしょう。具体的には簡易書留やレターパックなどがあります。

メールで送付

- メールで採用の合否を通知することを事前に伝えておくこと

- 開封確認を行うこと

メールの場合、本人が開封しなければ連絡があったこと自体も伝わらないため、メールで通知することを事前に伝えておくことが効果的です。

また、メールソフトの開封確認機能を利用する、メール送付後に電話でも連絡するなどの方法で、本人が開封したことの確認を行うことが望ましいでしょう。

「内定承諾書」と「労働条件通知書」を同封して送付する

内定通知書を送付する際には、「内定承諾書」と「労働条件通知書(又は雇用契約書)」を同封する運用が一般的です。

内定通知書は「採用内定を通知する」という意味がある書類です。相手に入社する意思があることを企業側が確認することができ、採用がほぼ確実な状態になることで、入社に向けた対応が行いやすくなります。

さらに前述したように、労働契約を締結する際には労働条件通知書などを書面で交付し、労働条件を明示することが法律で義務付けられています。労働条件通知書(又は雇用契約書)という書面を示して内定者からの署名押印を得ることで、労働条件に対しても合意を得ることができます。

企業がこれらの義務を履行し、かつ入社後の労働条件を巡るトラブルの発生を防止する意味でも、内定通知書と合わせて内定承諾書と労働条件通知書(又は雇用契約書)を同時に送付することが有効でしょう。

監修者

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所

岡 佳伸氏(おか よしのぶ)氏

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会講師および記事執筆、TV出演などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

アドバイザー

組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント

粟野 友樹(あわの ともき)氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。