目次

中途の採用手法の全13選一覧表

| 中途採用手法 | 特徴 | メリット | 注意点 |

| 転職サイト | 転職サイトに自社の求人を掲載して応募を募る手法 | ・短期間の準備で採用活動を始められる可能性がある | ・掲載求人数が多い転職サイトの場合、自社の求人情報が埋もれてしまう可能性がある |

| 人材紹介 | 人材紹介会社から自社の要件に合った人材を紹介してもらう手法 | ・人材紹介会社のデータベースの中から募集要項に合った人材を選定してもらえる | ・他の採用手法と比較して採用コストが高額になりがちである |

| 転職イベント | 転職希望者が集まるイベントに出展し、応募を募る手法 | ・一度に多くの求職者に対して、自社の魅力をアピールできることがある | ・採用担当者の負担が大きくなる場合がある |

| 求人検索エンジン | 求人に特化した検索エンジンに求人情報を掲載し、応募を募る手法 | ・無料で利用できるサービスもある | ・検索画面上位に表示されるためのノウハウが必要になることもある |

| ソーシャルリクルーティング | 自社のSNSアカウントを作り、採用関連の情報を継続的に発信して応募を募る手法 | ・無料で利用できる媒体もある | ・炎上などのリスク対策が必要 |

| 自社サイト(オウンドメディアリクルーティング) | 自社の採用専用サイトから直接応募を募り採用に繋げる手法 | ・サイトデザインや掲載情報を採用ターゲットに合わせて変更しやすい | ・設計・構築など導入コストがかかる場合がある |

| ダイレクトリクルーティング | 人材データベースやSNSを活用して、候補者に対し、自社の魅力を直接訴求する手法 | ・事前にアプローチ対象を絞るため、採用ミスマッチを低減できる可能性がある | ・スカウト文の作成やスカウト送付など、応募に繋げるまでの工数が多く、採用担当者の業務負荷が増大する懸念がある |

| リファラル採用 | 自社従業員から友人や知人などを紹介してもらって採用に繋げる手法 | ・他の手法と比較して採用コストを抑えやすい | ・紹介した社員と候補者との人間関係に配慮が必要な場合がある |

| ヘッドハンティング | 専門のエージェントなどを通じて他社に雇用されている人材にアプローチし、自社に迎え入れる手法 | ・転職活動をしていない人材に対してもアプローチできることがある | ・採用までに時間を要する傾向がある ・コストが高額になる可能性がある |

| ミートアップ | 小規模な交流会を開催し、自社への志望度や興味・関心を高め、応募に繋げる手法 | ・候補者と直接対話できる場を設けやすい | ・イベント感覚が強くなりがちである ・応募や採用に繋がるとは限らない |

| 人材派遣 | 人材派遣企業から自社での業務に従事するスタッフを派遣してもらう手法 | ・特定の期間のみ人材を雇用できる | ・要件に合わない人材が派遣される可能性がある |

| アルムナイ採用 | 過去に自社を退職した人材を再び採用する手法 | ・一度自社に在籍していた経験があるため、採用ミスマッチが起こりにくい | ・退職理由によっては再雇用が困難な場合もある |

| カジュアル面談 (※あくまでも一例であり企業によって定義は様々である) | 選考の前に相互理解を深める目的で実施し、自社への志望度を高めて応募に繋げる手法 | ・自社への志望度を高められる場合がある | ・採用担当者の業務負荷が増大する可能性がある ・応募や採用に繋がるとは限らない |

中途採用手法に関するトレンド 3つ

中途採用の手法に関して、次の3つの項目がトレンドとして注目を集めています。

- 賃上げの加速

- 越境転職の増加

- 人的資本の開示

トレンド1:賃上げの加速

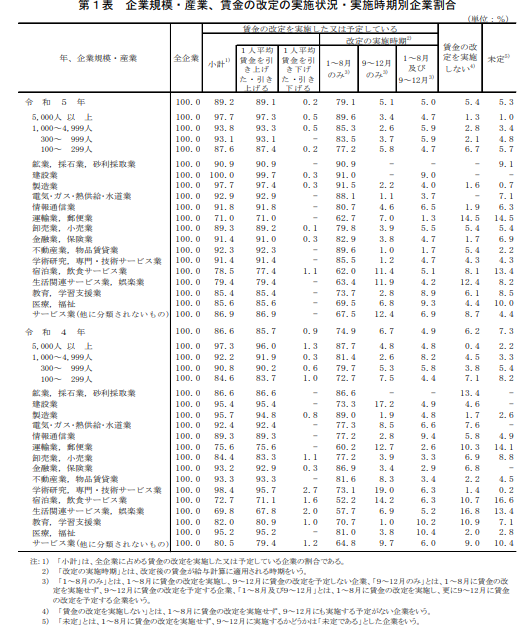

まず1つめのトレンドとして、賃上げの加速が挙げられます。

厚生労働省が実施した『令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査』では、「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」と回答した企業は89.1%にも上りました。本調査より、多くの企業が賃上げを開始している、もしくは賃上げに向けて動き出している様子が伺えます。

令和5年調査では、調査を開始した1999年以降、3番目に高い数値を記録したとのこと。また前年調査における結果は、85.7%だったことから、賃上げが加速していると言えるでしょう。

引用:厚生労働省『令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況』

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/23/dl/01.pdf

賃上げする背景には、人材確保や定着が目的にあると推察されます。賃上げ競争がより加速すれば、企業間の給与水準に格差が生まれることも十分考えられるでしょう。給与水準の格差が大きくなるほど、賃上げの原資となる売り上げ確保に苦戦している企業や資金余裕が少ない企業は、一層の採用難を強いられ人材不足がより深刻化するでしょう。

トレンド2:越境転職の増加

越境転職の増加も注目したいトレンドです。越境転職とは、未経験の業種や職種に転職することを指します。

株式会社リクルートが実施した『転職者分析』によると、2022年度の転職パターンは「異業種×異職種」が全体の約4割を占め、各パターンの中で一番高い割合となりました。

引用:株式会社リクルート リクルートエージェント『転職者分析』

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2023/1129_12773.html

また転職サイト『リクナビNEXT』の週間検索ワードランキングを見ると、キーワード検索1位に「未経験」が位置しており、2位の「事務」と大きく差をつけています。

引用:リクナビNEXT『検索ワードランキング』(集計期間:2024/04/10~04/16)

https://next.rikunabi.com/rk02/

引用:リクナビNEXT『みんなが検索したキーワードランキング (集計期間:12/11~12/17 )』

https://next.rikunabi.com/rk02/

求職者の多くが現職とは異なる業種や職種を希望している一方で、企業側も求職者の動向を察知し「未経験可」「未経験歓迎」を謳う求人を掲載しており、双方の動向が重なり合っている様子が伺えます。

今後は、先述の要因などを背景に異業種×異職種転職の割合はさらに高まると予想されます。

トレンド3:人的資本に関する情報の開示

2023年に施行された人的資本に関する情報の開示も注目しておきたいトレンドです。人的資本経営は、2023年1月に「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正が施行され、2023年3月31日以後に終了する事業年度にかかる有価証券報告書から、金融商品取引法第24条「有価証券を発行している企業」のうち大手企業約4,000社を対象に人的資本に関する情報の開示が義務化されるようになりました。

内閣官房が2022年8月に公表した「人的資本可視化指針」では、以下の7分野において人的資本に関する情報開示が求められています。

- 人材育成

- 従業員エンゲージメント

- 流動性分野

- ダイバーシティ

- コンプライアンス・労働慣行

- 健康・安全

まだ多くの企業が人的資本経営を実践できているとは言えません。しかし自主的に情報開示に努めている企業もあり、今後は情報を開示する企業が増えてくると予想されます。いずれの項目も求職者にとって企業を選ぶ上で重要なポイントとなり得るでしょう。情報開示の有無や開示内容によって応募者の入社意欲が変わることもあるでしょう。

今すぐ採用活動に大きな影響を及ぼすことはないと考えられますが、採用担当者は採用に影響する新たな動きとして把握に努めることをおすすめします。

出典:内閣官房『人的資本可視化指針』

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf

出典:金融庁『「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について』

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html

【採用課題別】中途採用の効果的な手法

ここでは採用活動において多くの採用担当者が頭を悩ませる下記課題について、課題別に適した採用手法を紹介します。

- 応募人数が集まらない

- 求めているような人材に出会えない

- 辞退率が高い

課題1:応募人数が集まらない

「応募人数が集まらない」という課題に対しては、段階的に次の2つの方法を試してみるといいでしょう。

- 多くの求職者の目に触れる採用手法を組み合わせる

- 特徴の異なる複数の手法を組み合わせる

まずは多くの求職者の目に触れる採用手法を複数組み合わせてみましょう。下記は、幅広い求職者に採用情報を公開できる、もしくは一度に多くの求職者と接点を持てる採用手法です。

- 求人広告

- 転職イベント

- 求人検索エンジン

上記は、対象を限定せず求人情報を公開できるメリットがあります。しかし一方で、他の企業の求人情報に自社の求人情報が埋もれてしまい、応募人数の増加に繋がらない懸念もあります。ブランド力や知名度が乏しい企業は、上記手法で期待する成果を得られない可能性もあるでしょう。

そのような場合は、特徴の異なる複数の採用手法を組み合わせてみてください。

次に紹介する比較的新しい採用手法の多くは、自社が求める人材と効率的に出会い、お互いの理解を深めながら採用に繋げることを主眼としています。

- ダイレクトリクルーティング

- リファラル採用

- ミートアップ

先に紹介した幅広い求職者に採用情報を公開できる手法と組み合わせてみましょう。双方の利点を活かすことで、母集団の充足を図ることができるでしょう。

課題2:求めているような人材に出会えない

「求めているような人材に出会えない」といった場合には、要件に合致する人材に効率的にアプローチできる手法を用いましょう。

代表される手法には、次のようなものがあります。

- 人材紹介

- ダイレクトリクルーティング

- ヘッドハンティング

人材紹介は、紹介会社に登録している人材の職務経歴や希望条件を基に、候補者を人選して紹介してくれるため、自社が求める人材に出会える確率を高められるでしょう。

またヘッドハンティングは、定めるターゲット像に近しい人物をヘッドハンターがビジネス市場から探し出してくれます。人材の質やターゲット像とのマッチ度は、数ある手法の中でも随一と言えるでしょう。

ダイレクトリクルーティングでは、候補者にアプローチする前にターゲットに近い人材を選定します。事前にアプローチする対象をスクリーニングするため、求める人材と出会える確度を高めることができるでしょう。

課題3:辞退率が高い

「辞退率が高い」と悩む場合には、自社への志望度を高めてもらえる、動機付けできる、相互理解を深められる、などの特徴を持つ手法が望ましいでしょう。

- 人材紹介

- リファラル採用

- ソーシャルリクルーティング

- ヘッドハンティング

人材紹介やヘッドハンティング、リファラル採用は、人材紹介会社や自社の社員という第三者を通じた動機付けが行われるケースが見られます。

またソーシャルリクルーティングでは、自社の風土や働く社員の様子をSNSなど身近な媒体を通じて公開することで、自社のビジョンや理念、風土に共感したり、興味を持ったりする候補者からの応募を募ることができます。応募時には事業や理念に共感している可能性が高く、辞退率の軽減も期待できるでしょう。

中途の採用手法1:転職サイト

ここでは、求人広告とはどのような手法なのか解説すると共に、利用に際するメリット・注意点を紹介します。

転職サイトの概要

転職サイトとは、企業の求人情報を集約したプラットフォームに自社の求人情報を掲載し、応募者を募る採用手法です。対象の区分を設けない「総合型サイト」と、特定の業種や職種、地域などに特化した「特化型サイト」の2種類があります。

中途採用手法としての転職サイトのメリット

には、次のようなメリットがあります。

- 多くの求職者に自社の求人情報を認知してもらえる

- 掲載できる情報量が多く自社の特徴をアピールしやすい

求人広告は、多くの転職者が利用するサービスであり、様々な求職者に自社の求人情報を認知してもらえるでしょう。また、企業ごとに個別ページを作成できるサービスもあります。掲載できる情報量が多く、自社の魅力をアピールしたり、他社と差別化を図れたりできる点もメリットです。さらにサイト上に求人情報を公開するだけで応募間口を設けられる手軽さも利点と言えるでしょう。

ただし、ただ自社の求人情報を公開しただけでは、期待する成果は得られません。ターゲット像を明確に定義した上で、ターゲットの求める情報を盛り込んだり、他社と差別化できるキャッチコピーを考案したりするなど、戦略的な取り組みが必要になることもあるでしょう。

中途採用手法としての求人広告の注意点

中途採用手法としての求人広告の注意点は、次の通りです。

- 採用に至らなくても費用がかかる場合がある

- 他社の情報に自社の情報が埋もれてしまう

求人広告の多くは、広告掲載に対し費用が発生します。そのため採用に至らなくても費用がかかる旨を理解し、高い効果を得られる運用を意識しましょう。一部採用成功型の料金形態を導入しているサービスもあります。予算やターゲットに応じてサービスを使い分けましょう。

また求人広告によっては多くの企業の求人情報が掲載されているため、自社の情報が埋もれてしまうことも珍しくありません。より効果的な運用を実現するためには、下記施策も取り入れてみましょう。

- 上位表示などのオプションを利用する

- 掲載期間を工夫する

- 求職者の目に留まりやすい写真や画像を用いる

- ターゲットに刺さるキャッチコピーを考える

- 求人情報内に検索上位ワードを盛り込み、求職者の検索にヒットするようにする

中途の採用手法2:人材紹介

人材紹介の概要と利用に際するメリット・注意点は、次の通りです。

人材紹介の概要

人材紹介とは、人材紹介会社に登録している人材の中から、自社の採用要件に合致した人材を紹介してもらう手法です。人材紹介にも求人広告と同様に「総合型」と「特化型」があります。

中途採用手法としての人材紹介のメリット

人材紹介のメリットは、主に次のようなものが挙げられます。

- 募集要項と合致率の高い人材と出会える可能性がある

- 採用実現まで費用がかからないケースが多く見られる

- 採用担当者の負担軽減が期待できる

紹介される人材は、事前に人材紹介会社が採用要件に合致しているか確認してくれます。そのため、募集要項と合致率の高い人材と出会えることが期待できるでしょう。また多くの人材紹介会社が完全成功報酬型を採用しています。採用が実現するまで費用がかからない点は、大きなメリットでしょう。さらに、面接の日程調整や候補者とのやり取りなど、採用活動の一部業務を人材紹介会社が代行してくれるため、採用担当者の業務負担の軽減に寄与することもあります。

中途採用手法としての人材紹介の注意点

人材紹介の注意点は、次の通りです。

- 他の採用方法に比べて費用が割高な可能性がある

- 採用ノウハウが蓄積されない傾向がある

採用に至った場合は、他の採用手法と比較して高額な成功報酬が発生することも多々あります。事前に料金形態を確認しておきましょう。また採用プロセスを人材紹介会社にサポートしてもらうため、採用ノウハウが自社内に蓄積されにくい一面もあります。

中途の採用手法3:転職イベント

転職イベントの概要とメリット・注意点を紹介します。

転職イベントの概要

転職イベントは、転職希望者が集まる採用(転職)イベントに自社ブースを出展し、来場者に対して自社をアピールし応募を募る採用手法です。

中途採用手法としての転職イベントのメリット

転職イベントのメリットは、次の通りです。

- 求職者と直接コミュニケーションを取れる可能性がある

- 様々な層の人材と接点を図れる

- 一度に多くの求職者と接触できるかもしれない

転職イベントは、一度に多くの求職者に対して、直接アプローチできる点がメリットです。また、求職者と直接コミュニケーションを図れるため、比較的動機付けしやすい手法です。さらに転職に興味を持ち始めた転職潜在層が来場する可能性もあり、接点を持ちづらかった人材と繋がれる可能性も期待できるでしょう。

中途採用手法としての転職イベントの注意点

転職イベントの注意点は、次の通りです。

- 運営工数がかかる可能性がある

- すぐに応募に繋がるとは限らない

転職イベントの注意点は、事前準備や前日の設営、当日の運営など工数がかかる点です。採用担当者の負担が増える懸念もあります。マンパワーをかけられない企業は、オンライン型の転職イベントの利用を検討しましょう。対面コミュニケーションという利点がなくなってしまいますが、運営工数を削減できるメリットがあります。

また、すぐに応募に繋がるとは限らない点も転職イベントの注意点です。自社に興味・関心を持つ来場者に関しては、その場で一次選考を実施する、面談日時を決めるなど、次のステップに進める導線を設計しておきましょう。

中途の採用手法4:求人検索エンジン

求人検索エンジンには、次のような特徴とメリット・注意点があります。

求人検索エンジンの概要

求人検索エンジンは、求人に特化した検索エンジンに求人情報を掲載し、応募者を募る採用手法です。

中途採用手法としての求人検索エンジンのメリット

求人検索エンジンのメリットは、次の通りです。

- 無料で求人情報を掲載できる可能性がある

- 求人情報を広く公開できる可能性がある

- 職種や勤務地を絞ったピンポイント採用ができる可能性がある

求人検索エンジンへの求人掲載には料金がかからないものも多く、採用予算の捻出が難しい企業にとって利用しやすい手法です。また求人情報を広く公開できるメリットもあります。

また中には職種や勤務地など、条件を絞り求人情報を掲載できる検索エンジンもあります。特定の職種やエリアを限定した採用でも重宝するでしょう。

中途採用手法としての求人検索エンジンの注意点

求人検索エンジンの注意点は、次の通りです。

- 他社の情報に自社の情報が埋もれてしまう可能性がある

- 有料プランの場合、採用に至らなくても費用がかかる傾向にある

無料掲載できる利点がある反面、他社の情報に自社の情報が埋もれてしまいやすい側面もあります。他社の情報に埋もれないようにするためには、自社の情報が検索の上位に表示される有料プランを利用する方法があります。

しかし有料プランを利用したからと言って、必ず人材を採用できるわけではありません。有料プランの場合、採用に至らなくても費用がかかります。無料と有料どちらのプランにもメリット・デメリットがあるため、採用予算や採用の喫緊度などといった自社の状況に応じて使い分けましょう。

中途の採用手法5:ソーシャルリクルーティング

ここでは、ソーシャルリクルーティングの概要や利用時のメリット・注意点を紹介します。

ソーシャルリクルーティングの概要

ソーシャルリクルーティングは、自社のSNSアカウントを設置し、SNSから採用情報や自社の魅力を発信し、自社の認知拡大やファン化に努める手法です。採用に特化したSNSの場合、求職者にアプローチできるようメッセージ機能が設けられているサービスもあります。

中途採用手法としてのソーシャルリクルーティングのメリット

ソーシャルリクルーティングのメリットには、次のようなものがあります。

- ツール導入・利用コストがほぼかからない可能性がある

- 転職潜在層へのアプローチが可能となり得る

- 認知を拡大できる可能性がある

ソーシャルリクルーティングの一番の魅力は、SNSならではの拡散力です。SNSの情報拡散力を通じて、情報を広く発信できることもあるでしょう。また無料でアカウントを開設できるサービスが多いため、ツールを導入するコストを抑えられる点も利点と言えます。SNSの利用頻度が高い若年層へのアプローチを強みに持つ他、転職潜在層へのアプローチも可能になる点が特徴です。

中途採用手法としてのソーシャルリクルーティングの注意点

ソーシャルリクルーティングの注意点は、次の通りです。

- 炎上のリスクが考えられる

- 運用工数がかかる可能性がある

- 中長期及びコンスタントな運用が必要となるかもしれない

ソーシャルリクルーティングを運用する際の一番の注意点は炎上リスクです。発信情報を吟味することはもちろん、炎上した際の対処・対応法も定めておきましょう。またソーシャルリクルーティングには、継続的な情報発信が不可欠であり、作業時間や工数を要します。さらにターゲットや情報の一貫性を担保しなければ、採用に結び付く運用を実現することはできません。このように運用ノウハウが求められる手法であることも理解しておきましょう。

中途の採用手法6:自社サイト(オウンドメディアリクルーティング)

自社サイトを採用に用いる場合の手法特徴と運用のメリット・注意点は、次の通りです。

自社サイトの概要

自社サイトは、自社の事業ホームページとは別に採用専用のページを作成し、採用専用ページを応募窓口として応募者を募る手法です。

中途採用手法としての自社サイトのメリット

中途採用に自社サイトを利用するメリットとしては、次の通りです。

- 独自性をアピールしやすい

- 採用コストを抑えられる可能性がある

自社サイトは、デザインや掲載情報の自由度が高く、求人媒体などでは伝えきれない情報や、自社の魅力を発信できます。また情報掲載や採用に関するコストを抑えられる点もメリットの1つに挙げられるでしょう。ただし外部にデザイン設計や導入を依頼する場合は、その分のコストが発生します。

中途採用手法としての自社サイトの注意点

中途採用に自社サイトを利用する注意点は、次の通りです。

- 立ち上げ工数がかかる可能性がある

- SEOなど運用にノウハウが必要と考えられる

- 中長期及びコンスタントな運用が必要

自社サイトは、立ち上げや運用など全て自社内で行う必要があり、それらに要する作業負荷が発生する点に注意が必要です。また最新情報を発信し続ける運用が不可欠であり、情報の更新が停滞してしまうと、「採用意欲がない」「募集が停止している」と捉えられてしまう恐れもあります。

中長期の運営を見据えなければならない点は、特に注意が必要です。

中途の採用手法7:ダイレクトリクルーティング

ここでは、ダイレクトリクルーティングの概要を紹介すると共に、導入に際するメリットや運用時の注意点を解説します。

ダイレクトリクルーティングの概要

ダイレクトリクルーティングとは、人材データベースやSNSを活用して、候補者に対し自社の魅力を直接訴求する手法です。 “候補者に直接アプローチする”という意味では「ソーシャルリクルーティング」「リファラル採用」「ミートアップ」もダイレクトリクルーティングに含まれますが、本章では人材データベースを活用した手法について解説します。

中途採用手法としてのダイレクトリクルーティングのメリット

ダイレクトリクルーティングのメリットは、次の通りです。

- ミスマッチを低減できる

- 企業の知名度に左右されにくい

- 採用確度を高められる

ダイレクトリクルーティングは、事前にアプローチ対象を選定する手法のため、募集要項に則った人材に限定した上で応募者を募ることができます。また直接候補者にアプローチすることから、企業の知名度に左右されることの少ない手法だと考えられます。さらに、個別にコミュニケーションを図れるため、採用確度を高められる可能性があります。

中途採用手法としてのダイレクトリクルーティングの注意点

ダイレクトリクルーティング導入時には、次の通のような注意点があります。

- 業務負荷が肥大化しやすい

- 運用にノウハウが必要になる可能性がある

ダイレクトリクルーティングの運用には、求人情報の作成からスカウト配信、応募者との日程調整など、多くの業務が発生します。そのため採用担当者の業務負荷が肥大化しやすい点に注意が必要です。必要に応じて採用代行など外部サービスの利用を検討しましょう。

また期待する成果を得るためには、自社への興味喚起を促すスカウト文の作成やターゲットの選定など、ある程度の運営ノウハウも必要になります。ただスカウトを送付するだけの手法ではないことを理解しておきましょう。

※ダイレクトリクルーティングに関しては、以下の記事をご参照ください

中途の採用手法8:リファラル採用

リファラル採用の概要は、次の通りです。またメリットと注意点も併せて解説します。

リファラル採用の概要

リファラル採用とは、自社の従業員に自社の要件に合う人材を紹介してもらい採用に繋げる手法です。

中途採用手法としてのリファラル採用のメリット

リファラル採用には、次のメリットがあります。

- 辞退率・早期離職率が低い傾向にある

- 人柄やスキル面での見極めがしやすい

- 採用コストを抑えられる

リファラル採用は、自社のことをよく知る従業員からの紹介であるため、候補者は自社の価値観や社風に合った人材、さらに既に自社で活躍している人材に近い特徴や性質を持つ人材であることが期待できます。また従業員が予め自社の強みや弱みをありのままに伝えてくれる可能性が高いため、他の手法と比較して辞退率や離職率の低減に寄与する可能性がある点も特徴です。

さらに自社社員からの紹介ということで、採用コストを抑えられる可能性も利点として挙げられます。

中途採用手法としてのリファラル採用の注意点

リファラル採用を導入する際は、次のような注意点があることを理解しておきましょう。

- 紹介した従業員と候補者との関係に配慮が必要になる可能性がある

- 社員のエンゲージメントを高める取り組みが必要になる可能性がある

リファラル採用を運用する時は、紹介した従業員と候補者との関係に配慮が必要です。選考の結果や入社後の状況によっては、双方の関係に悪影響を与えてしまう恐れもあるでしょう。

また友人や知人に紹介したくなるような組織作りも不可欠です。魅力的な職場環境に整えていくことや従業員同士の良質な関係構築への取り組みも意識的に推進しましょう。

中途の採用手法9:ヘッドハンティング

ヘッドハンティングの概要、メリット・注意点は次の通りです。

ヘッドハンティングの概要

ヘッドハンティングは、専門のヘッドハンティング会社などを通じて他社に雇用される人材にアプローチし、自社に迎え入れる手法です。サーチ対象は労働市場にいる全ビジネスパーソンとなり、転職意欲の有無が加味されない点が大きな特徴と言えるでしょう。主に高度なスキルを持つ人材やエグゼクティブクラスの人材の採用に用いられます。

中途採用手法としてのヘッドハンティングのメリット

ヘッドハンティングのメリットは、次の通りです。

- 採用成功まで費用がかからない可能性がある(一部サービスを除く)

- 経営幹部やプロ人材など高スキルな即戦力の採用に優れている傾向がある

ヘッドハンティングの一番の利点は、採用市場にほぼ登場しない、経営スキルや専門スキルを持つプロ人材の採用が叶う点です。また一部サービスを除き、採用成功時に費用が発生するため、採用に至らなかった場合でも発生する採用活動費を抑えられます。

中途採用手法としてのヘッドハンティングの注意点

ヘッドハンティングの注意点は、次の通りです。

- 採用実現時の報酬が高額となる可能性がある

- 探索に時間がかかったり、該当者が見つからなかったりする可能性がある

採用時の報酬は、他の採用手法と比較して高額となる可能性があります。中には、着手金や活動費が発生するサービスもあります。発生するコストとヘッドハンティングを通じて紹介される人材の質を比較し、自社にとって適切な手法か検討しましょう。

またヘッドハンティングでは、採用市場に登場することの少ないプロ人材が主な対象になります。採用に時間がかかったり、該当者が見つからなかったりする可能性もゼロではありません。現場の状況や経営戦略を鑑み、必要に応じて他の手法と組み合わせた採用活動が求められるでしょう。

中途の採用手法10:ミートアップ

ここでは、ミートアップの特徴とメリット・注意点を紹介します。

ミートアップの概要

ミートアップとは、小規模な交流会を開催し、自社への志望度や興味・関心を高め、応募に繋げる手法です。元々は、共通の趣味を持つ人たち向けに小規模な交流会を提供する、アメリカのミートアップ社が提供しているプラットフォームサービスを指す言葉でした。近年は、小規模交流会をミートアップと称することも多く、採用活動でも開催されています。

中途採用手法としてのミートアップのメリット

ミートアップには、次のようなメリットがあります。

- 自社への理解を深めてもらいやすい

- 採用ブランディングにもなり得る

- 転職潜在層にもアプローチできる

ミートアップは参加者の人数を限定した小規模な交流会のため、参加者と密なコミュニケーションを図りやすく、自社への理解を深めてもらいやすいでしょう。また直接自社をアピールできるため、自社のイメージ向上や採用ブランディングに繋がることも期待できます。

また選考よりもカジュアルな場になるため、自社への志望度が高くない層も参加しやすくなることが期待できます。まだ自社への興味・関心を持たない転職潜在層にもアプローチできる機会を増やせるかもしれません。

中途採用手法としてのミートアップの注意点

ミートアップ運用時の注意点は、次の通りです。

- 採用担当者の負担が増える可能性がある

- 参加者にとって魅力的・利点のあるコンテンツの制作が必要となり得る

ミートアップを開催するにあたっては、イベントの設計や当日の運用、さらには参加者に対しての継続的なフォローが必要です。これらの応対が求められることから、採用担当者の負担も増えると予想されます。

またミートアップの参加者を募るためには、安心して参加できる体制と参加者にとって魅力的かつ利点のあるコンテンツが求められることもあります。安心して参加・交流できる環境を整え、魅力的なコンテンツを用意した上で、“採用”というステップに繋がる設計が不可欠であることを認識しておきましょう。

中途の採用手法11:人材派遣

人材派遣の概要とメリット・注意点を紹介します。

人材派遣の概要

人材派遣とは、人材派遣企業に登録している人材の中から、自社の業務に従事するスタッフを派遣してもらう手法です。派遣される人材は、自社とではなく人材派遣会社と雇用契約を結んでいる点が大きな特徴です。

中途採用手法としての人材派遣のメリット

人材派遣のメリットは、次の通りです。

- 人手が必要な期間だけに限定して雇用できるかもしれない

- 採用コスト・雇用コストを抑えられる

- 人材雇用への迅速性が高い傾向がある

人材派遣の一番のメリットは、人手が必要な期間だけに限定して人材を雇用できる点です。さらに求めるスキルや経験を持つ人材をスピーディーに確保できる点も利点と言えるでしょう。また人材派遣には、派遣社員の雇用主が自社ではないという特徴があります。社会保険や福利厚生は人材派遣会社の負担になるため、人材雇用にともなう継続的なコストを抑えることができます。

中途採用手法としての人材派遣の注意点

一方、人材派遣の注意点は、次の通りです。

- 派遣される人材を選べない

- 自社への愛着や帰属意識が薄くなる可能性がある

- 派遣社員の意向によって契約が更新されないこともある

人材派遣では、労働者派遣法(26条6項)で派遣社員に対しての面接が禁止されています。そのため、事前に派遣される人材を選ぶことはできません。また派遣社員の雇用主は自社ではないため、自社への愛着や帰属意識が薄くなる懸念も考えられるでしょう。

さらに派遣社員の契約は、派遣先企業となる自社と派遣社員双方の合意のもと、更新が行われます。自社が派遣の継続を希望したいとしても派遣社員が更新を見送れば、新しい派遣社員を探さなければならないでしょう。

出典:厚生労働省『特定目的行為の禁止について』

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000640442.pdf

中途の採用手法12:アルムナイ採用

アルムナイ採用の概要とメリット・注意点は次の通りです。

アルムナイ採用の概要

アルムナイ採用とは、過去に自社を退職した人材を再雇用する採用手法です。『アルムナイ(alumni)』という言葉は、卒業生・同窓生の複数形を意味する英単語であり、HR領域では企業の退職者を指す言葉として使われています。

中途採用手法としてのアルムナイ採用のメリット

アルムナイ採用のメリットは、次の通りです。

- ミスマッチが少ない

- 再雇用から短期間での活躍が期待できる

- 応募者(アルムナイ)は、社外経験で得た俯瞰的視点を持っている可能性がある

アルムナイ採用は、過去に自社で仕事をしていた経験を持つ人材が応募者になるため、自社への理解が既に深まっている状態です。業務への理解も持ち合わせているため、ミスマッチが少なく、即戦力として活躍を期待できる点が大きなメリットです。また多くの場合、応募者と企業との間での直接のコミュニケーションを通じて採用に至るため、採用コストがほぼ発生しません。

なおアルムナイ採用で入社した社員は、一度別の会社でキャリアを積み、再び自社を選び戻ってき人材です。俯瞰的な視点を持っており、在籍社員に対して説得力のある魅力訴求を行ってくれる存在になることも期待できるでしょう。

中途採用手法としてのアルムナイ採用の注意点

アルムナイ採用導入の注意点は、次の通りです。

- 退職時の関係が再雇用に影響することが懸念される

- 既存従業員の安易な退職に繋がる可能性がある

アルムナイの以前の退職理由や退職時の対応によっては、在籍社員から好意的に受け入れてもらえず、再度雇用が難しい場合もあるでしょう。また出戻りの文化が根付いてしまう可能性があり、社員が長期間在籍しなくなってしまう懸念がある点にも注意が必要です。

中途の採用手法13:カジュアル面談

ここでは、カジュアル面談の概要を紹介すると共に、導入に際するメリットや運用時の注意点を解説します。

カジュアル面談の概要

カジュアル面談とは、相互理解を目的に求職者との面談を実施する採用手法であり、互いがリラックスした状態かつフラットな関係で面談する点が特徴です。面談の場に登場する社員は候補者に合わせて役員・現場社員・先輩社員など様々です。

候補者の希望や企業のリソースによっては、オンラインで実施されることもあります。

中途採用手法としてのカジュアル面談のメリット

採用活動にカジュアル面談を導入するメリットは、次の通りです。

- 志望度向上に寄与する可能性がある

- 志向性や共感度を図れる傾向がある

- 採用後のミスマッチを低減できる

カジュアル面談は、じっくりと相互理解を深められる場になるため、志望度の向上や入社後のミスマッチ・早期退職を防止にも寄与することが期待できるでしょう。

中途採用手法としてのカジュアル面談の注意点

- 一方で、カジュアル面談を導入する注意点には、以下のようなものがあります。採用担当者の負担が増える可能性がある

カジュアル面談は、企業によって実施タイミングや形式、内容など多くのことが異なるでしょう。そのため、自社でカジュアル面談を行う場合は、あらゆる角度で検討することが大切です。

そのうえで、例えば選考前にカジュアル面談を実施する場合は、採用プロセスが増えることとなるため、自ずと採用担当者の負担も増えてしまいます。採用担当者の負担にならないように運営するのであれば、カジュアル面談を担当する社員を採用担当者以外から選任することも一案です。その場合、社員全員で採用に取り組む風土も醸成できる可能性があります。社員の協力によってカジュアル面談が運用される場合、事前に方向性や目的を共有しておくと、面談の指針がブレることもないでしょう。

アドバイザー

組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント

粟野 友樹(あわの ともき)氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。