目次

採用戦略とは

ここでは、採用戦略について、次の2点を解説します。

- 採用戦略とは何か

- なぜ採用戦略が必要なのか

採用戦略とは何か

採用戦略とは、中長期的な事業戦略と紐づけて必要視される人材を計画的かつ効果的に採用するための戦略を指します。ただ人材をコンスタントに採用するための戦略ではなく、事業計画に適合的な採用を実現することを目的に置いている点が大きな特徴と言えるでしょう。

そのため、事業計画や経営戦略が変われば、採用戦略も連動的に変更が求められます。中長期的な組織・事業の成長には欠かせない戦略であり、採用活動の指針の1つにもなります。

なぜ採用戦略が必要なのか

採用戦略が必要視されるようになった理由として、次の2つの要因が挙げられます。

- 採用競争が激化しているから

- 人的資本経営に注目が集まっているから

採用戦略が必要視されるようになった理由の1つ目として『採用競争が激化している』ことが挙げられます。

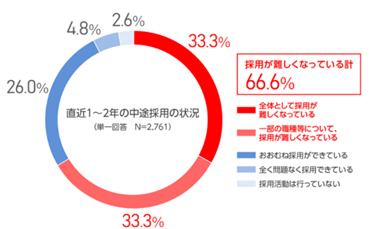

株式会社リクルートが企業で働く人事担当者を対象に実施した『企業の人材マネジメントに関する調査 2023』によると、直近1~2年の中途採用の状況について「採用が難しくなっている」と回答した企業は66.6%にも上りました。計画通りに採用できている企業は35%未満に留まり、多くの企業が採用に苦戦を強いられている様子が伺えます。

引用:株式会社リクルート『企業の人材マネジメントに関する調査 2023』

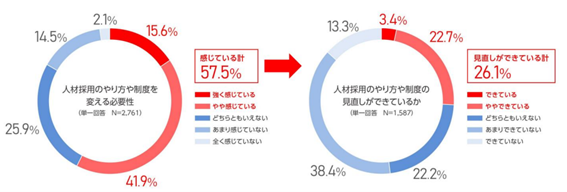

また調査対象となった企業のうち57.5%が人材採用のやり方や制度を変える必要性があると感じているとのことでした。

引用:株式会社リクルート『企業の人材マネジメントに関する調査 2023』

本結果より、採用競争が激化する市場下においては、多くの企業が戦略のない場当たり的な採用活動では成果を得られづらくなっていると感じているようです。採用をする際、有効的な採用活動の道筋となる戦略の策定は必要不可欠になっていると言えるでしょう。

また『人的資本経営に注目が集まっている』ことも、採用活動に戦略が必要視される要因になっていると推察できます。経済産業省では、人的資本経営を下記の通り定義しており、人材への投資が企業成長に繋がると述べています。

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。

引用:経済産業省『人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~』

人的資本経営は、企業にとっても成長や価値向上に繋がるよう、採用や育成のフェーズで人材に対し積極的に投資したり、計画的に育成や採用に取り組んだりする人事戦略のことを指します。

この人的資本経営が日本にも浸透したことにより、「人材を枢軸に置いた経営」が広く普及するようになりました。自社が目指す成長と採用活動を適合化するためにも、経営戦略や事業方針を絡めた採用戦略の立案が求められるようになっています。

参考:株式会社リクルート『人的資本経営の潮流と論点 2022』

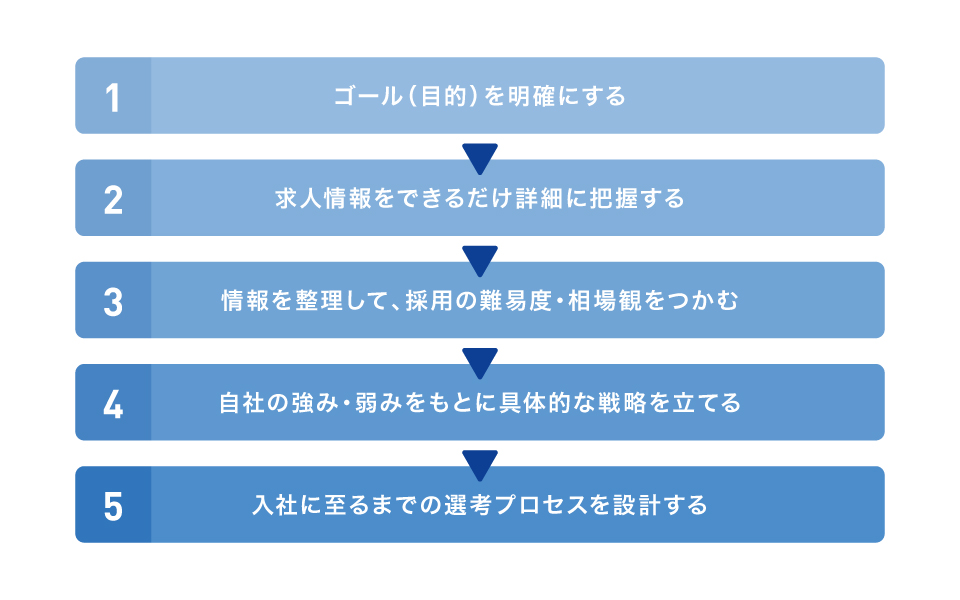

採用戦略の立て方1:ゴールを明確にする

採用戦略を立案するにあたっては、まずゴールを明確にすることが肝要です。

先述した通り、採用戦略は経営戦略や事業戦略の実現に直結します。「いつまでに、どのような人を、何人採用するのか」といった採用面だけを切り取った目標に留まらず、「この採用によって自社は何を実現したいのか」というように、経営や事業に絡めた目標を設定しましょう。

例えば、『新規事業の利益向上』を目指す場合は、次のような人材が採用候補として挙げられます。

- 事業推進の責任を担う管理職

- メンバーを管理・教育するマネジメント職

- 業務を推進するメンバー

上記のうち人員が不足している層をターゲットに定めることで、新規事業の利益向上という事業計画と採用戦略をリンクさせることができるでしょう。加えて「この採用によって自社は何を実現したいのか」という点を重視しながら、事業の開始時期や特性に合わせ採用期日や採用ターゲット、人数などのゴールを定めていきましょう。

採用戦略の立て方2:求人情報を把握する

続いて、求人情報の把握に努めましょう。

求人情報を把握する際は、下記の通り2種の情報の把握に努めることが大切です。

- 自社の募集求人を理解する

- 採用競合の募集求人を理解する

自社の募集求人を理解する

まずは自社の募集求人の理解を深めましょう。募集要項には、簡潔に数字で表せる項目とスキルや経験、ポテンシャルなど、数字では表しにくい項目があります。

下記のように数字で表しやすい項目や変動性の低い項目は、採用担当者だけでも把握できるでしょう。

- 給与

- 待遇・福利厚生

- 休暇・休日

- 配属予定先

- 各種制度

一方で、下記に関しては、採用担当者だけでは判断が難しい項目です。

- 仕事内容

- 現場の労働環境

- 求める人物像

- 求めるスキル

上記に関しては、求める人材に齟齬が生じないよう、配属予定の部署の管理者や責任者と擦り合わせる機会を設け、募集求人の理解を深めましょう。

採用競合の募集求人を理解する

自社の募集求人と同様に採用競合に関しても理解を深めておくとよいでしょう。

採用競合の募集求人においては、まず求人要項に関する下記項目の情報収集に努めましょう。

- 給料

- 勤務地(配属先)

- 労働時間

- 福利厚生

- 仕事内容

- 現場の労働環境

- 求める人物像

- 求めるスキル など

さらに次の情報の収集に努めることで、より緻密な採用戦略立案に寄与するでしょう。

- 企業規模

- 業界

- ビジネスモデル

- 強み・弱み

- 取り組んでいる採用手法

採用戦略の立て方3:採用の難易度・相場観を掴む

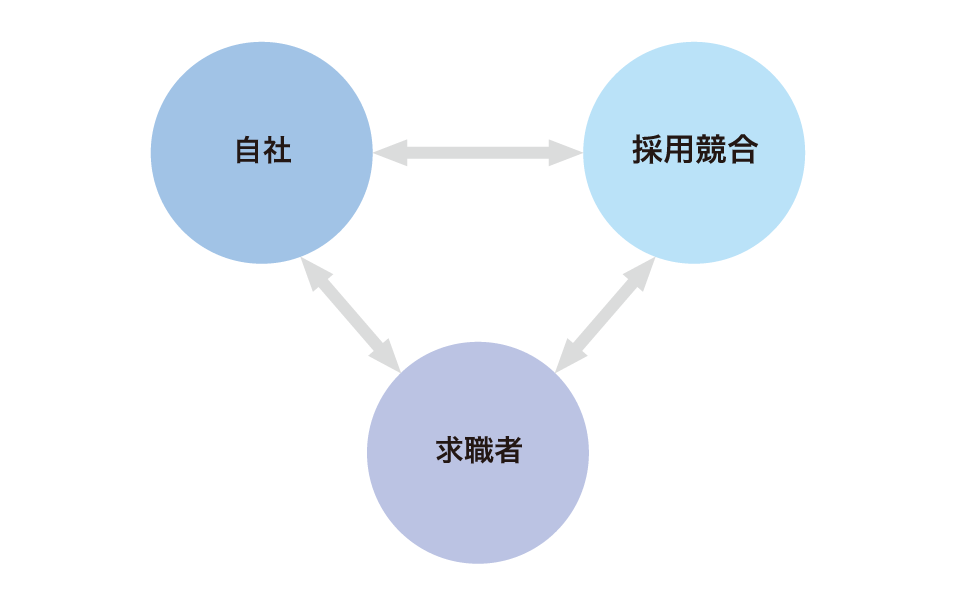

続いてマーケティングでもよく用いられる『3Cフレーム(3C分析)』などを用いて、採用の難易度・相場観を掴みましょう。3Cフレームとは、下記3つの視点から現状を分析するフレームワークのことを指します。

- Customer(求職者)

- Competitor(採用競合企業)

- Company(自社)

本章では、上記3つの視点においてそれぞれ分析したい項目を紹介します。

分析フレームワーク1:Customer(求職者)

Customer(求職者)に関しては、下記項目を分析してみましょう。

- 転職で重視する項目

- 転職先企業に対する希望

- ターゲット人材が多く登録しているサービス

- 転職を検討するタイミング

- ターゲット人材の志向性

自社が求める人材がどのような志向を持っているのか、さらにはどのような情報や条件に魅力を感じやすいのかが見えてくるでしょう。分析によって可視化されたターゲットの志向情報をもとに、発信する情報を精査する、魅力付けするポイントを整理する、募集要項策定に向けた条件を整備する、といった戦略を考えられるようになります。

分析フレームワー2:Competitor(採用競合企業)

Competitor(採用競合企業)の分析においては、下記項目を意識してみてください。

- 業界

- 企業規模

- エリア

- ビジネスモデル

- 強み・弱み

- 募集要項

採用競合を分析する際は、まず採用においてバッティングする可能性が高い「業界」「企業規模」「エリア」が共通している企業に焦点を当て分析してみましょう。

続いて、ビジネスモデルにも着目しましょう。同じITと言われる業界に属す企業でも情報処理サービスやソフトウエア開発など、ビジネスモデルが異なるケースも多々あります。ビジネスモデルが異なれば、採用ターゲットも異なってくるため、ビジネスモデルの分析も意識的に実施しましょう。

最後に競合企業の強み・弱みや募集要項を分析します。強みや弱みを分析することで、自社のどのようなところを強みとして打ち出すべきなのか明確になるでしょう。

また募集要項を確認することで自社の募集要項が相場の範囲内なのか、把握できるでしょう。もし給与額や福利厚生の手厚さが少ないと感じる場合でも、分析を通して風土やカルチャー、成長環境など他でアピールできる項目があれば、それらの項目を強みとして訴求する方法もあります。

分析フレームワー3:Company(自社)

Company(自社)を分析する際は、次の項目に着目しましょう。

- 独自性・優位性の高い商品やサービス

- 給与や福利厚生などの待遇

- 企業のブランド力・知名度

- 社内文化・企業カルチャー

- 働くメンバー

- 仕事の面白み・やりがい

- 成長環境・教育体制

商品・サービスや待遇、企業のブランド力・知名度など定量的に測りやすい項目は、採用市場における自社の立ち位置分析にも役立ちます。採用競合と比較することはもちろんですが、採用市場においてどのレベル・レイヤーに属しているのか、客観的に分析してみましょう。

また社内文化・企業カルチャーや仕事の面白み・やりがい、成長環境などの項目は、数値化しにくい定性的な項目です。これらの項目で大切なことは、採用ターゲットにとって魅力的に映るポイントは何かを分析することです。

例えば、ポテンシャルを重視した採用を実施する場合、ターゲットは即戦力として必要な経験やスキルを持たない人材が多くなる可能性があります。そのため、成長環境がある旨や教え合う文化などを強みにすると良いでしょう。一方で経験者採用に取り組む場合は、働くメンバーの中に高度な技術を持つ人材がいる旨やスキルや経験が求められる業務に携われる機会があること、給与・待遇などを打ち出すのも1つの方法です。

対象が異なるにも関わらず強みを変えず単一的にアピールをしていまっているようでは、魅力を存分にアピールできない、反対に弱みと捉えられてしまう、などの懸念も考えられます。自社の強み・弱みは採用ターゲットとリンクしながら考えてみましょう。

採用戦略の立て方4:強み・弱みをもとに戦略を立てる

次の工程は、強み・弱みをもとに戦略を立案していきます。

ここでは、強み・弱みをもとにした戦略立案に向けて、下記2つについて解説します。

- 強み・弱みをもとに採用戦略を立てる方法

- 強み・弱みをもとに立てた採用戦略の具体例

強み・弱みをもとに採用戦略を立てる方法

強み・弱みをもとに採用戦略を立てるためには、まず3Cの分析から始めます。自社の強みを調べたい時は、3Cの中でも特に下記項目に注目してみてください。

- 採用ターゲットが自社を魅力的に感じる項目

- 採用競合と比較した時に強みになる項目

- 自社の独自的な取り組み

上記項目を分析することで、自社の採用競合と差別化を図れる強みが企業カルチャー、待遇・条件、事業・ビジネスモデル、いずれにあるのかが見えてくるでしょう。

反対に弱みを探りたい時は、次の項目を分析してみましょう。

- 企業の内部環境(働く社員・社風・風土)

- 中長期的な事業ビジョン

- 採用競合との差異

- 採用リソース

- 売上・利益率・顧客満足度など事業に関するメトリクス

上記分析によって、自社の弱みが従業員満足度、事業、採用環境、競合との差異のうちどれに該当するのか明確になるでしょう。これらの分析結果を踏まえ、強みを打ち出し、弱みを補える採用戦略を策定してみてください。

しかしスタートアップ企業のように設立年度が浅い企業の場合、採用優位性を見出せないこともあるでしょう。また採用難易度が高い職種など強みのアピールが届きにくい採用に取り組む場合もあるかと思います。そのような場合は、採用ターゲットの要件を変更することも採用戦略の1つです。

手法や打ち出しに囚われず、そもそものターゲットを変更するなどの柔軟性を持つことも大切です。

強み・弱みをもとに立てた採用戦略の具体例

ここでは、強み・弱みをもとに立てた採用戦略の具体例を紹介します。

■強み・弱みをもとに立てた採用戦略:具体例1

~企業の強みが『技術力』の場合~

自社の強みを活かして技術者向けのセミナーやワークショップを開催することで、多くの優秀な技術を持つ候補者と接触機会を設けることができるでしょう。またイベントでは自社の技術力を魅力付けする絶好の機会にもなり、多くの候補者に対して自社の強みである技術力をアピールできます。

さらにすぐに採用には至らなくても、採用候補となる優秀な人材の情報を蓄えるタレントプール構築にも寄与するでしょう。

■強み・弱みをもとに立てた採用戦略:具体例2

~企業の強みが『社員の満足度の高さ』の場合~

社員の満足度が高いという強みを活かし、採用広報を強化したり、リファラル採用を導入したりするのも1つです。採用広報によって、自社の従業員満足度の高い様子が広がり、興味・関心を持つ候補者が増えるかもしれません。また説明会などでのアピール材料にも活用できるでしょう。

さらにエンゲージメントの高い社員は、友人や知人に自社を推薦してくれる可能性も期待できます。またリファラル採用を導入・推進することで、新しい採用ルートを確立できる場合もあるでしょう。

■強み・弱みをもとに立てた採用戦略:具体例3

~『条件・待遇が競合に劣る』弱みを持つ場合~

採用競合を分析した結果、条件・待遇が競合に劣っているとわかる場合もあるでしょう。そのような時は、以下の戦略を考えることができます。

・企業文化をアピールする

・成長機会を訴求する

・柔軟な働き方を魅力化する

・事業成長率を伝える

カルチャーフィットや豊富なキャリア機会・スキルの向上に重点を置く求職者も少なくありません。条件・待遇面において劣る採用競合を分析し、反対に自社のほうが優れていると感じられる項目を採用ターゲットと照らし合わせながら探してみましょう。

その上で自社の魅力が伝わりやすいダイレクトリクルーティングやリファラル採用などの採用手法を活用したり、カジュアル面談などのプロセスを設けたりして魅力を伝えましょう。

採用戦略の立て方5:選考プロセスを設計する

続いて、選考プロセスを設計します。設計する選考プロセスには、次のようなものがあります。

- 応募者を募る手法・媒体を選定する

- 選考の基準・回数を計画する

- 入社意欲を高めるフォロー体制を設計する

- 内定受諾後のフォロー体制を構築

応募者を募る手法・媒体を選定する

母集団を形成する手法・媒体を選定し、募集内容や募集条件を落とし込んでいきます。採用手法は近年多様化しており、募集ポジションやレイヤーに応じて、採用広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用などを使い分けて活用しましょう。

またその際、採用戦略を意識することも忘れてはなりません。先ほど紹介した『Customer(求職者)』『Competitor(採用競合)』『Company(自社)』の3つの分析結果をもとに、自社に適した手法・媒体を選定しましょう。

※リファラル採用に関しては、以下の記事をご参照ください

選考の基準・回数を計画する

続いて、選考の基準・回数を計画しましょう。

具体的には、次の項目の設計を進めます。

- 選考内容(個別面談orグループ選考など)

- 選考回数の設定

- 評価項目

- 評価基準

- 選考期間

- 結果共有の仕組み

過去の応募者を分析し、選考通過率が低い場合は評価基準が高いのかもしれません。また、採用ターゲットの条件が本当に採用したい人材要件を満たしていなかった可能性もあります。経営戦略などと擦り合わせながらも選考基準を下げたり、募集要件を変更したりすることを検討しましょう。また辞退者が多い場合は選考回数が多い、選考期間が長いなどの要因が考えられます。選考回数を減らす、内定までの期間を短縮する、などの取り組みも採用戦略の1つです。ただし、ここでも事業戦略に支障をきたさないか確認が必要です。

また面接担当者と採用担当者間で評価基準がバラつかないように、選考前には評価基準をすり合わせる場を設けておきましょう。

入社意欲を高めるフォロー体制を設計する

選考プロセスを設計する際は、応募者をフォローする体制の設計も忘れてはなりません。応募者フォローの方法としては、次のような取り組みが挙げられます。

- カジュアル面談の実施

- リクルーターの設置

選考の合間にカジュアル面談を実施することで、応募者の不安点や転職活動の様子をヒアリングできるでしょう。事前に不安点を聞いておけば、内容に応じて迅速なフォローを提供できます。また転職活動の様子を聞いておくことで、自社への志望度や競合も見えてくるでしょう。

また採用担当者と応募者の間を取り持つリクルーターを設置し、応募者のフォローに徹してもらうのも1つです。新卒に対しては相談したい内容に合わせて社員を選定する、経験者採用の場合は専門的な質問に答えられる社員をアサインするなど、ターゲットに応じてリクルーターにグラデーションを付けると良いでしょう。リクルーター活動では、選考時の不安払しょくや入社意欲醸成を期待できるでしょう。

内定受諾後のフォロー体制を構築する

内定受諾後のフォロー体制も構築しておきましょう。

特に入社まで期間が空いてしまう新卒採用は、内定者フォロー施策を設計しておくことをおすすめします。新卒の内定者フォローには、次のような施策があります。

- 電話・メールなどでの定期的なコミュニケーションの提供

- 内定者交流会の開催

- 先輩社員との座談会の開催

- 職場見学の開催

- 表彰式や決起会などの社内イベントへの誘引

- 内定式の開催

- 研修会・勉強会の開催

自社のリソースや内定者人数などに応じて適切な施策を選択し、適宜フォローに努めましょう。また中途採用の場合は、入社前に面談機会を設ける、定期的に連絡を取るなど、入社に向けた不安払しょく・モチベーション向上に努めましょう。

採用戦略を立てる時の4つのポイント

採用戦略を立てる時には、次の4つのポイントを意識しましょう。

- 採用市場の動向を把握する

- 組織の実情を把握する

- 外部パートナーと連携を図る

- プロセスごとにKPIを設定する

【ポイント1】採用市場の動向を把握する

採用戦略を策定する際は、採用市場の動向把握に努めましょう。その理由としては、採用市場の動向を把握することで、競合の活動や求職者の動きが見えてくるからです。競合の活動や求職者の動きに合わせて採用戦略を策定することで、より有効性の高い採用活動が実現するでしょう。

【ポイント2】組織の実情を把握する

組織の実情を把握することも大切です。組織の実情をしっかり把握することで、採用戦略通りに活動を推進しやすくなることもあります。

求職者と企業が双方共に選び・選ばれる立場にある昨今においては、応募者は企業や組織の良い部分ばかりではなく、課題などの部分も含め入社を判断する傾向があります。透明性の高い情報提供が求められているにも関わらず、取り繕った表面上の情報だけを提供するようでは、不信感を持たれてしまったり、採用後のミスマッチに繋がったりする恐れもあるでしょう。その場合、せっかく策定した採用戦略がうまく機能しない懸念も考えられます。

採用担当者は組織の実情をしっかり把握し、魅力的な部分は強みとして訴求しましょう。また、課題視している部分も「○○が課題のため、あなたのスキル(経験)を求めている」と相互マッチ度の訴求に転換しながら候補者にアピールすると良いでしょう。

【ポイント3】外部パートナーと連携を図る

採用コンサルティングや採用代行などのサービスを利用している場合は、パートナー企業との連携強化に努めましょう。せっかく理想的な戦略を描けたとしても、外部パートナーとの連携が図れていなければ、思い描く戦略を実行することが難しくなってしまう場合もあります。

また戦略を共有することはもちろんですが、アドバイスを求めるのも1つです。より洗練された採用戦略が構築されるでしょう。

さらに外部パートナーと業務を明確に区分する、依頼業務をブラックボックス化させないことも重要です。外部パートナーがどのような動きをしているのか、自社の採用活動と連動できているのか都度確認し、連携を図ることで戦略通りの採用活動を推進できるでしょう。

【ポイント4】プロセスごとにKPIを設定する

採用戦略を策定する際は、各採用プロセスのKPIを設定しておくようにしましょう。KPIを設定しておくことで、どのプロセスで躓いているのか、すぐにわかるようになります。

また各プロセスにおける目標が明瞭になると、採用戦略も立案しやすくなります。「数は少なくても良いが質の高い候補者を採用したい」と目標を設定した場合、自ずとKPIで設定する母数団数も少なくなったり、選考通過率も低くなったりするでしょう。採用戦略としては、この数や率の低減をフォローする施策や手段を考える必要が生じます。現場技術者との面談機会を設ける・技術職に特化した媒体を使用する等の戦略を描けるようになるでしょう。

フェーズ別の採用戦略を実行する際の注意点

ここでは、採用業務を推進するにあたっての注意点を下記フェーズごとに解説します。

- 母集団形成

- 選考

- 入社準備

注意点1:母集団形成

母集団形成時には、設定したKPIをチェックしながら、必要に応じて採用戦略の軌道修正を行いましょう。思うように母集団が集まらない場合は、採用手法や使用媒体を変更する、外部の採用支援サービスを導入するなどの戦略変更も検討してみてください。また、そもそも採用目標に無理がないか見直す必要もあるかもしれません。

母集団形成においては細かくKPIをチェックし、KPIの数値から迅速にPDCAサイクルをまわして採用戦略の改善を図りましょう。

※母集団形成関しては、以下の記事をご参照ください

注意点2:選考

選考フェーズにおいては、採用戦略策定時に定めた選考の基準・回数が適切かチェックしましょう。戦略の適正度を図ることによって、戦略修正の要否を判断できるようになります。

例えば、競合や前年の採用と比較して大幅に辞退率が高い場合は、採用戦略で定めた選考の基準・回数が適切ではない可能性が考えられます。一方で自社を魅力付けできていない、適切な態度で面接を実施していない面接担当者がいる、など現場起因の要因も考えられます。

まずは、採用戦略と現場起因の要因どちらに改善が必要か原因を探りましょう。採用戦略に原因があるのであれば、戦略の修正に着手し課題の改善を図りましょう。

注意点3:入社準備

入社準備の段階は、下記3点への取り組みが重要になります。

- 内定辞退の防止

- 早期離職の防止

- 理念を浸透させる

採用戦略を実行する際は、それぞれの取り組みが理想とするレベルまで推進できているのか内定辞退や早期離職の割合を調べましょう。また教育社員や配属先部署のメンバーに新入社員の評価を聞いてみる方法もあります。

内定辞退や早期離職の割合が高い場合は、実行している戦略が不適切もしくは十分でない可能性があります。別の手段に切り替える、推進方法を工夫するなどして改善を図りましょう。

また仕事へのモチベーションが低い場合は、理念や価値観のマインドセットが十分でないかもしれません。理念やビジョンの共感を選考基準に盛り込む、もしくはフォローや相互理解の機会を拡充させるといった採用戦略の見直しを検討しましょう。

アドバイザー

組織人事コンサルティングSeguros / 代表コンサルタント

粟野 友樹(あわの ともき)氏

約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。